「結局、詳しい人に直接聞いたほうが早いと言われてしまう…」

多くの企業でマニュアルを作成していながらこのようなお悩みを非常によく耳にします。多くの時間と労力をかけて作られたはずの業務マニュアルが、いつの間にか「使われない」「わかりづらい」存在になっているのです。

業務マニュアルは、単に情報を記載するだけでは十分ではありません。利用者が内容を理解し、実際の業務に活かせてはじめて、その役割を果たします。

この記事では、数多くの企業の現場を見てきた経験に基づき、なぜマニュアルがわかりづらくなるのか、その根本的な5つの原因を深掘りします。さらに、明日からすぐに実践できる「わかりやすいマニュアル」への改善方法も紹介します。

【マニュアル・FAQ作成をご検討の方へ】

優れたマニュアル・FAQの効果をさらに最大化させる方法をご存じですか?

システムの画面上にマニュアルを「吹き出しガイド」形式で直接表示する仕組み(dap)で、マニュアルを探しに行く必要が無く、システムの”定着化”と”問い合わせ削減”を同時に実現できます。

「問い合わせ90%削減」や「申請差し戻し47%削減」、「95%がマニュアル以上に分かりやすいと回答」など、具体的な取り組みを資料にまとめました。

◆詳細と事例はこちら >

目次

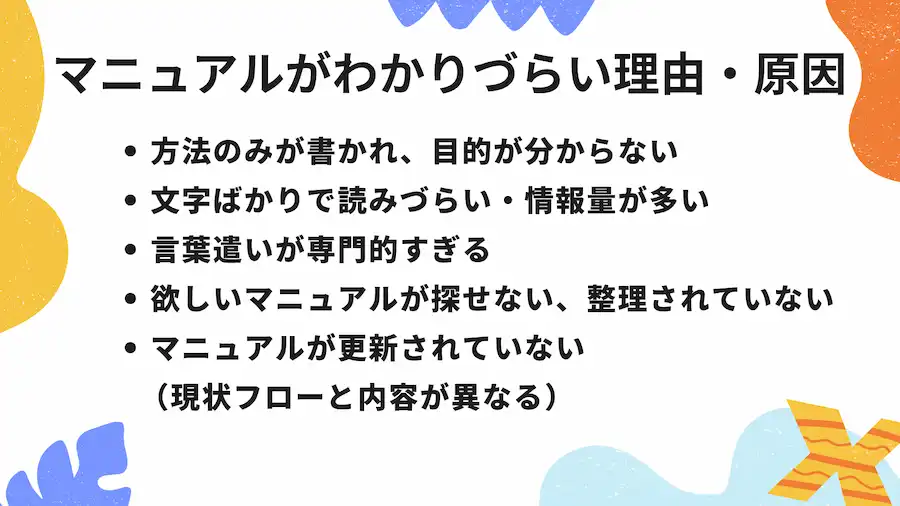

より良いマニュアルを作るためには、マニュアルがわかりづらい原因を理解することが大切です。わかりづらいマニュアルは情報伝達を妨げ、業務効率の低下を招きます。

本章では、わかりづらいマニュアルにありがちな問題点を解説します。

マニュアルがわかりづらくなる大きな要因の一つが、「目的の不明確さ」です。

多くのマニュアルでは業務の「方法」、つまり具体的な操作手順や作業フローの記述に終始し、「その手順がなぜ必要なのか」という理由や背景の説明を完全に省略されています。作成者にとっては当たり前のことでも、読み手(特に新人や業務の全体像を把握していない担当者)にとっては理解しないまま業務をすることになってしまいます。

例えば、「Aというデータを入力後、必ずBボタンを押す」とだけ書かれていても、そのBボタンが持つ意味(例:入力データの二重チェックを実行するため、サーバーに正式なデータを送信するため、など)がわからなければ、押し忘れたり、応用的な状況に対応したりすることができません。もし予期せぬエラーが出た場合、「Bボタンとは何だったのか」という本質的な理解がないため、問題解決の糸口すら見つけられないのです。優れたマニュアルは、単なる作業指示書ではなく、業務の意図を伝える教育資料でもあります。

冗長に記載をすると分かりにくくなってしまうため、一言でも箇条書きでも、各業務の一番最初の項目でも良いので、必ず目的を記載しておきましょう。

加えて、マニュアルといっても、業務引き継ぎ用、研修用、作業手順書など用途はさまざまで、それぞれ構成や内容の優先順位が異なります。目的が曖昧なまま作成を進めると、情報が散漫になり、読み手にとって必要な情報が伝わりません。

現場でよくある例として、新入社員向けの業務マニュアルのはずが、業務スタンスや歴史といった「知っておくと役立つ情報」まで詰め込みすぎてしまい、結局「今すぐやるべきこと」が何なのかわからなくなっているマニュアルが散見されます。

これでは、読み手はゴールが見えないまま情報を浴びせられることになり、学習効率が著しく低下します。

まずは「誰に」「何のために」使ってもらうのかを明確にし、その軸をぶらさずに構成することが重要です。

マニュアルに文字ばかりが並び、情報量が過剰になると、利用者はどこに重要な情報があるのか分からず、読むのをためらう可能性があります。

内容が整理されておらず冗長な表現が多い場合、利用者は必要な指針や手順を見つけづらくなります。さらに、情報量が多すぎると重要なポイントが埋もれてしまい、読む意欲も低下しがちです。

特に、システムの操作手順や複雑な業務フローを文章だけで説明しようとすると、誤解を生みやすくなります。スクリーンショット1枚、あるいは簡単な図解が1つあるだけで、理解度は飛躍的に向上します。情報を詰め込むことよりも、いかに直感的に理解を促せるかが、優れたマニュアルの条件です。

わかりやすいマニュアルにするには、まず伝えるべき要点を明確にし、それを簡潔にまとめ、視覚的にも強調して配置する工夫が求められます。

言葉遣いが専門的すぎる

マニュアルに専門用語や略語が多く使われていると、読み手が目的や内容を正しく理解できない原因になります。

特に初心者や習熟度の低い人にとっては、言葉の意味が分からず、なぜその手順を行うのかという意図も見えにくくなります。こうした状態では、マニュアルを活用して業務を進めることが困難です。

読み手の知識レベルを想定し、専門用語を避けたり、丁寧に解説したりすることで、マニュアルの目的や背景が伝わりやすくなります。基本的な概念や業務の背景から丁寧に伝える工夫が必要です。

マニュアルが整理されていないと、利用者は必要な情報を探し出すのに時間がかかり、業務効率が低下します。また、複数の業務が一つにまとめられていたり、構成が曖昧な場合、目的の内容にたどり着けず、混乱を招く原因になります。

「あのマニュアル、どこだっけ?」と探す時間が数分発生するだけで、多くの人は探すのを諦め、「詳しい人に聞く」という行動を選びます。

「ファイルサーバーの階層が深すぎる」「ファイル名のつけ方がバラバラで検索できない」「そもそもどこに保管されているか周知されていない」といった管理体制の不備は、マニュアルが使われなくなる直接的な原因となります。

こうした状況を避けるには、業務ごとにマニュアルを分け、それぞれの流れを明確に整理することが重要です。またそれらを管理監督・運用する責任者を置いたほうがよいです。さらに、業務の全体像や関連性を示すことで、利用者は内容をスムーズに理解・活用できるようになります。

マニュアルが現場の実態と合っていない場合、利用者は混乱し、誤った手順で業務を進めてしまうリスクがあります。業務プロセスやシステムは日々変化するため、マニュアルもそれに応じた更新が必要です。

これは筆者の仮説ですが、マニュアルがわかりにくくなる最大の原因は「やらされ仕事」という意識があるからだと考えています。

本来マニュアル作成は、自身の持つ知識や経験を組織の資産として形式知化する、非常に価値のある業務です。しかし、多くの現場では、マニュアル作成は本来業務の傍らで「やらなければならない面倒なタスク」として扱われがちです。このような「やらされ仕事」という低い意識で作成されたマニュアルには、その負の感情が色濃く反映されます。

例えば、「とりあえず情報を文字に起こしておけば良い」という考えから、推敲が不十分で誤字脱字が多かったり、読み手の理解を助ける図や画像の挿入を面倒がったりします。また、一刻も早く終わらせたいという気持ちが、無意識的に説明の省略や専門用語の多用につながります。そのため、読み手への配慮として「どうすれば伝わるか」という視点が無いマニュアルになってしまうのです。

そのため、マニュアル作成における責任者がいなかったり、更新が滞っていたりしてしまいます。

古い情報のまま放置されたマニュアルは信頼性を失い、業務効率や品質にも悪影響を及ぼします。常に最新の内容を反映させるためには、定期的な確認と更新を行い、現場の実態とズレのない情報提供を心がけることが重要です。

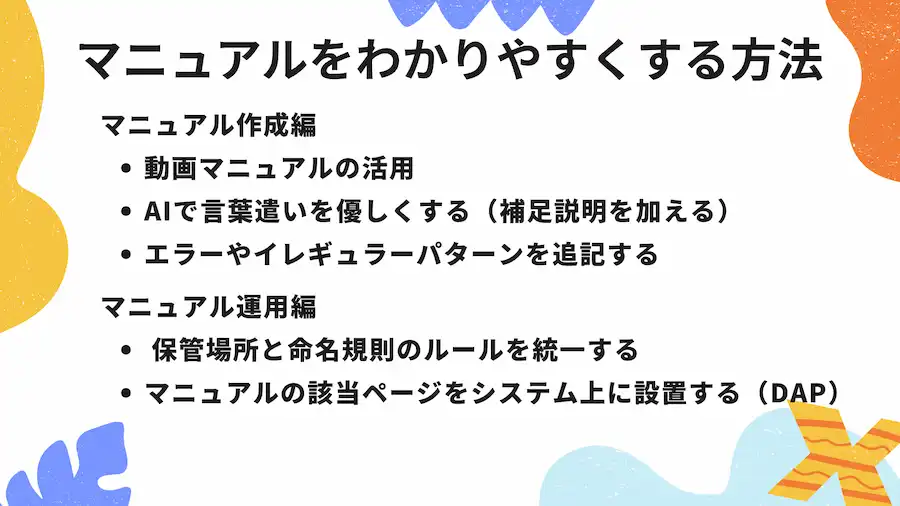

わかりやすい業務マニュアルを作成するには、ただ情報を整理するだけでなく、利用者の視点に立った工夫が必要です。

本章では、以下の具体的な改善ポイントと、わかりやすいマニュアル作成に役立つデジタルアダプションプラットフォームツール「Fullstar(フルスタ)」をご紹介します。

マニュアル作成編

マニュアル運用編

動画マニュアルは、業務の手順や操作方法を映像と音声でわかりやすく解説したものです。文章や写真だけでは伝わりにくい動作や流れを直感的に理解できるため、初心者でもスムーズに内容を習得しやすくなります。

また、繰り返し視聴ができるので習熟度の向上に効果的です。さらに、クラウド上でいつでもどこでも閲覧できるため、場所や時間の制約なく学習が進められ、教育の効率化やコスト削減にもつながります。

デジタルアダプションプラットフォーム「Fullstar(フルスタ)」においても、マニュアルサイトを用意していますが、それとは別で動画マニュアルも用意しています。

動画マニュアルで実際の操作例を見ながら実践できるため、効果的です。

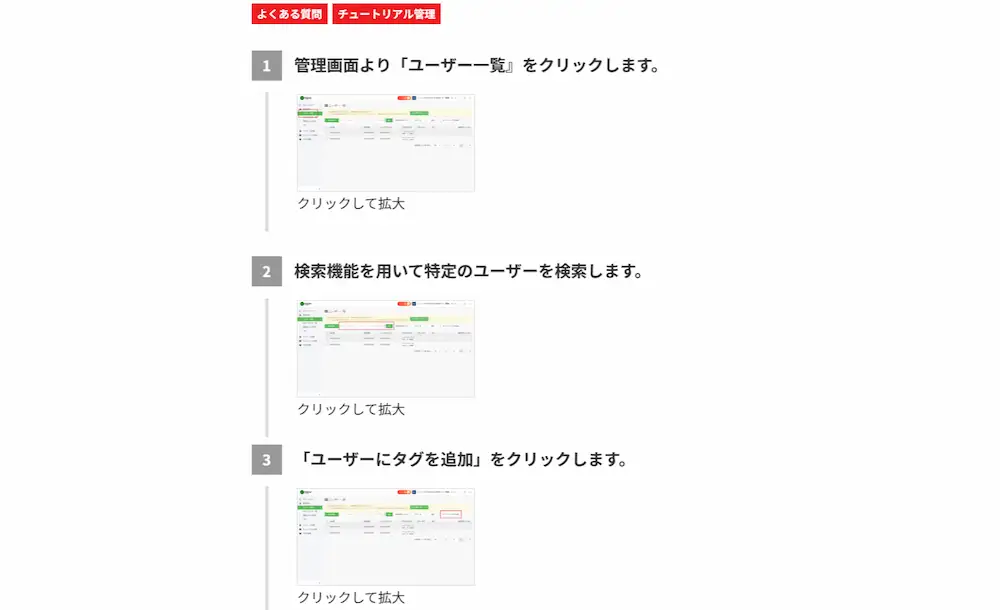

動画が難しければ、操作マニュアルを中心に「1つの操作ごとに1つのスクリーンショット」を徹底するだけでわかりやすさが劇的に改善します。Fullstarのマニュアルサイトでも画像のように1手順1画像でわかりやすく掲載しております。

矢印や赤枠などの注釈を加えれば、さらに効果的です。文章はあくまで画像の補助として、簡潔に記述することを心がけましょう。

AIを活用することで、専門用語や難解な表現に対して自動で補足説明を加え、マニュアルの言葉遣いをよりわかりやすくできます。初心者でも理解しやすい内容となり、誤解や混乱を減らせます。

また、AIによる文章チェックや修正は作成・更新の手間を軽減し、効率的なマニュアル運用にも有効です。業務全体の効率化や品質向上にもつながるため、導入メリットが大きい手法と言えます。

業務マニュアルには、通常の手順だけでなく、エラーやイレギュラーな状況への対応方法も記載することが重要です。

現場では、予期せぬトラブルや判断に迷うケースが発生することがあり、そうした場面で即座に対応策を確認できるマニュアルは大きな助けになります。「よくあるミス」「過去の事例」「困ったときの対処法」などを明記することで、メンバー全員が対応方針を共有でき、トラブル時の混乱や業務停滞の防止にもつながります。

マニュアルの保管場所は1箇所に集約し、誰でもアクセスできるようにするべきです。さらに、「【業務名】業務マニュアル_v1.2_20250708」のように、命名規則を明確に定め、全社で徹底しましょう。これにより、誰でもすぐに目的のマニュアルを見つけられる状態を目指します。

基本的にはGoogleドライブなどクラウドツール上で補完することが望ましいですが、マニュアル作成ツールやFAQ/ヘルプデスクツールの活用も一つの手段だと言えます。

作成から運用まで気軽で簡単に実現できるため、費用対効果が良さそうであれば、導入をお勧めします。

「マニュアル作成ツールおすすめ17選」と「FAQシステム比較10選」の記事でもマニュアル作成ツールとFAQシステムの選び方を紹介しているので、参考にしてみてください。

DAP(デジタルアダプションプラットフォーム)を活用する方法も一つの手です。DAPとは、業務システム上に操作ガイドやチュートリアルを直接表示し、ユーザーの理解と定着を支援するツールです。

デジタルアダプションプラットフォーム「Fullstar」を活用し、人事システム上にマニュアルページのリンクを設置して「必ず見られる」ようにしています。

マニュアルの該当ページをシステム画面上に連携させることで、必要な情報をその場で確認でき、迷わず作業を進められる環境が整います。そのため、利用者はマニュアルを探す手間なく自己解決が可能になり、業務効率の向上や問い合わせ件数の削減にもつながります。

最後に、わかりやすいマニュアル作成に役立つDAPツール「Fullstar(フルスタ)」について紹介します。

関連記事:導入で終わらないことがポイント!デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)とは?導入のメリットや機能を紹介!

「Fullstar(フルスタ)」は、システム画面上にデジタルガイドやチュートリアルを表示し、ユーザーが操作に迷うことなく業務を進められるよう支援するデジタルアダプションプラットフォーム(DAP)です。

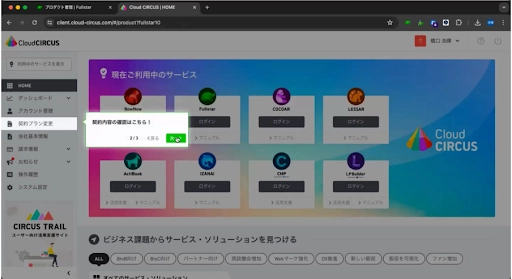

画像のような「詳細ボタン」や「デジタルガイド」をノーコードで簡単に設定でき、ユーザーが必要なタイミングで必要な情報をその場で得られるため、マニュアルを探す手間や理解のハードルを大幅に削減できます。従来の静的なマニュアルでは難しかった「その場での自己解決」を可能にし、操作ミスの防止や問い合わせ対応の負担軽減にもつながります。

無料プランや明確な料金体系も用意されており、導入のハードルが低く、コストパフォーマンスにも優れている点も強みです。

詳しくはこちらの資料をご確認ください。

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行