マニュアルが分かりにくい、読まれないといった課題を抱えていませんか。

マニュアルは、ただ情報を詰め込むだけでは機能しません。

受け手が直感的に理解し、すぐに行動に移せるような「分かりやすさ」が不可欠であり、その鍵を握るのがデザインです。本記事では、誰でも実践できるデザインの7大原則を具体例と共に徹底解説します。

この記事は、マニュアル作成において「作成しても質問されてしまう」「文字ばかりで読まれない」「部署や担当者によって体裁がバラバラで管理が煩雑になる」といった課題を抱えている方におすすめです。ここで紹介するデザインの原則を押さえることで、マニュアルは劇的に分かりやすくなります。

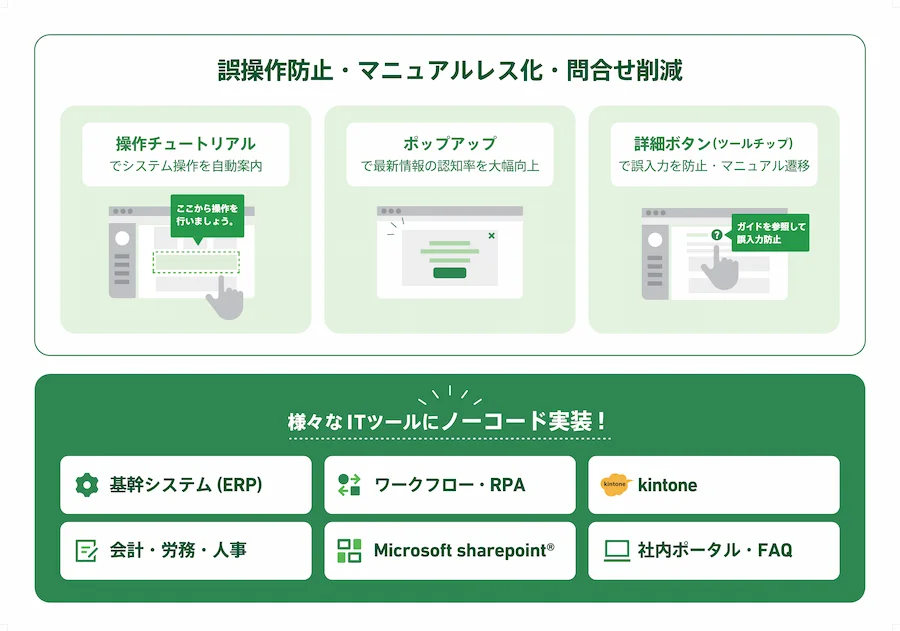

マニュアルの有効活用・社内問い合わせ削減をしたい方へ

ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内問い合わせを90%削減・マニュアル閲覧率向上!

目次

分かりやすいマニュアルを作成するためには、感覚に頼るのではなく、デザインの「原則」を理解し、実践することが不可欠です。ここでは、マニュアルデザインにおいて特に重要な7つの原則を解説します。これらの原則は、パワーポイント(PowerPoint)やワード(Word)といった身近なツールでもすぐに実践できるものばかりです。

デザインに着手する前に、最も重要なのが「このマニュアルは、誰が、どのような状況で、何を達成するために読むのか」を明確に定義することです。

対象読者のITリテラシーや業務経験によって、適切な言葉遣いや説明の粒度は大きく変わります。

例えば、新入社員向けのマニュアルであれば、専門用語は避け、一つ一つの手順を丁寧に図解する必要があります。

一方で、ある程度業務に精通した従業員向けであれば、要点を絞った簡潔な説明が好まれるでしょう。目的と読者を明確にすることで、デザインの方向性が定まり、自己満足ではない、本当に「使える」マニュアルになります。

人は文章を読むとき、無意識に視線を特定のパターンで動かしています。横書きの資料では、視線は左上から右へ、次に左下へ移動し、再び右へと動く「Z型」の軌跡をたどります。

また、Webサイトのように縦にスクロールする場合は、左上から右へ、少し下に下がって再び左から右へ、という動きを繰り返す「F型」のパターンになりがちです。

この視線の動きを意識して情報を配置することで、読み手はストレスなく内容を理解できます。例えば、「Z型」を意識して、最も重要な結論やキーワードを左上に配置し、補足情報を右下に向けて展開するレイアウトにすれば、伝えたい情報がスムーズに頭に入ってきます。

文字や図がぎっしりと詰まったマニュアルは、見ただけで読む気を失わせます。

読みやすさを確保するためには、「余白」を効果的に活用することが極めて重要です。余白は単なる空白ではなく、情報を整理し、視覚的な負担を軽減する役割を果たします。

関連する情報同士は近くに配置(グルーピング)し、異なる情報ブロックとの間には十分な余白を設けることで、情報の構造が明確になります。

これにより、読み手はどこに何が書かれているかを瞬時に把握でき、必要な情報を見つけやすくなります。適度な余白は、洗練された印象を与え、内容の理解度を格段に向上させます。

マニュアルで使用するフォントは、デザイン性よりも「可読性(読みやすさ)」を選びましょう。

一般的に、Windows環境では「メイリオ」や「游ゴシック」、Mac環境では「ヒラギノ角ゴシック」などが、どのような画面サイズでも読みやすいとされています。凝ったデザインのフォントは避け、誰にとっても馴染みのあるシンプルなフォントを選ぶのが無難です。

また、マニュアル全体でフォントの種類、サイズ、太さのルールを統一することが重要です。例えば、「見出しは游ゴシック Boldの18pt」「本文は游ゴシック Regularの12pt」のようにルールを決め、それを厳守することで、全体に一貫性が生まれ、プロフェッショナルな印象を与えます。

色は情報を際立たせ、視覚的な誘導を促す強力なツールですが、多用しすぎると逆効果になります。

マニュアルで使用する色は、基本的に「3色」に絞りましょう。全体の70%を占める「ベースカラー(背景色など)」、25%を占める「メインカラー(テキストや図の基本色)」、そして特に強調したい箇所に5%だけ使用する「アクセントカラー(注意喚起やリンクなど)」というルールを設けることで、まとまりのある、見やすいデザインになります。

コーポレートカラーがある場合は、それを基に配色を考えると、企業としての統一感を出すこともできます。色の使いすぎは避け、意図を持って戦略的に色を使うことを心がけましょう。

「百聞は一見に如かず」という言葉通り、複雑な操作手順やシステム画面の説明は、文章だけで伝えようとすると冗長になりがちです。

スクリーンショット(画面キャプチャ)やシンプルな図解を積極的に活用することで、読み手は直感的に内容を理解できます。

特に、操作対象の箇所を赤枠で囲んだり、矢印や番号を追記したりするだけで、分かりやすさは飛躍的に向上します。

ただし、スクリーンショットを多用しすぎると、かえって分かりにくくなる場合もあるため、あくまで文章の補助として、最も効果的な箇所に絞って使用することが重要です。

「トンマナ」とは「トーン&マナー」の略で、デザインのスタイルやルールに一貫性を持たせることを指します。

マニュアルを複数の担当者で作成する場合、このトンマナが設定されていないと、フォントや配色、言い回しなどが各ページでバラバラになり、非常に読みにくいものになってしまいます。

前述したフォントや配色のルールに加え、見出しの階層構造、アイコンの使い方、画像のスタイル、専門用語の表記ルールなどをあらかじめ定義し、共有しておくことが重要です。

一貫したトンマナは、マニュアルの品質を担保し、読み手に信頼感と安心感を与えます。

せっかく時間をかけて作成したマニュアルが、いざという時に読まれていない、活用されていない、という経験はありませんか。その原因の多くは、内容以前に「デザイン」に潜んでいます。ここでは、現場でよく見られるマニュアルデザインの失敗例を3つ挙げ、それぞれの解決策を解説します。自社のマニュアルが当てはまっていないか、ぜひチェックして、読まれないマニュアルを作らない方法をしっかり理解しましょう。

最も多い失敗例が、情報の羅列になっており、体系的に整理されていないケースです。目次や索引がなく、どこから読めばいいのか、自分が必要とする情報がどこにあるのかが一目で分かりません。これでは、読み手は探す手間を面倒に感じ、マニュアルを開くこと自体を諦めてしまいます。

【解決策】

必ず最初に目次を設け、全体像を示しましょう。章や節に見出しをつけ、階層構造を明確にすることが重要です。また、ページのヘッダーやフッターに章タイトルを記載する(ノンブル機能)ことで、読み手は今自分が全体のどの部分を読んでいるのかを常に把握できます。マニュアルの作り方と失敗しないコツでも解説されているように、論理的な構成が理解の第一歩です。

専門的な内容を伝えようとするあまり、テキストだけで埋め尽くされたマニュアルも読まれない典型例です。文字がぎっしり詰まっていると、読み手は心理的な圧迫感を覚え、内容を理解する前に読むのをやめてしまいます。特に、システムの操作手順など、動きを伴う説明を文章だけで行うのは困難です。

【解決策】

前述のデザイン原則でも触れた通り、スクリーンショットや図解、フローチャートなどを積極的に活用しましょう。情報を視覚化することで、直感的な理解を助け、読み手の負担を大幅に軽減できます。文章も、箇条書きや表(テーブル)を用いて情報を整理することで、格段に見やすくなります。重要なのは、テキストと視覚要素のバランスです。

企業全体で利用するマニュアルであるにもかかわらず、作成する部署や担当者によってデザインの「トンマナ(トーン&マナー)」が異なっているケースも散見されます。フォントや配色、レイアウトがバラバラでは、企業としての公式なドキュメントとしての信頼性が損なわれるだけでなく、読み手にとっても情報が頭に入りにくいというデメリットがあります。

【解決策】

マニュアル作成に着手する前に、全社共通のデザインガイドラインやテンプレートを策定・共有することが不可欠です。使用するフォントの種類とサイズ、配色のルール、見出しのスタイル、画像の挿入ルールなどを明文化しましょう。これにより、誰が作成しても一定の品質が担保され、統一感のある分かりやすいマニュアルを効率的に作成できるようになります。

分かりやすいマニュアルデザインの原則を理解しても、ゼロから作成するのは大変な作業です。そこで有効なのが、テンプレートや専用ツールの活用です。ここでは、マニュアル作成の目的に合わせて、代表的なツールを3つのカテゴリーに分けてご紹介します。自社の状況に合わせて最適なツールを選び、作成業務の効率化を図りましょう。

無料テンプレートを使いたい場合はこちらの記事も参考にしてください:【誰でも簡単作成】業務マニュアルのテンプレート12選!すぐに使える無料テンプレと作り方

多くの企業で標準的に導入されているMicrosoft Office製品は、マニュアル作成の第一歩として最も手軽なツールです。特にPowerPointでのマニュアル作成は、スライド単位で情報を整理しやすく、図形や画像のレイアウトも直感的に行えるため、デザインの自由度が高いのが特徴です。Wordは長文のドキュメント作成に、Excelは表計算を伴うデータリスト形式のマニュアル作成に適しています。まずはこれらの身近なツールで、デザイン原則に基づいたテンプレートを作成してみるのが良いでしょう。

よりデザイン性に優れたマニュアルを手軽に作成したい場合は、オンラインデザインツール「Canva」がおすすめです。Canvaには、プロがデザインした豊富なテンプレートが用意されており、テキストや画像を差し替えるだけで、見栄えの良いマニュアルが短時間で完成します。ノンデザイナーでも直感的に操作できるインターフェースが魅力で、企業のブランドイメージに合ったスタイリッシュなマニュアルを作成したい場合に特に有効です。

マニュアルの数が多く、更新頻度も高い場合は、専用のマニュアル作成ツールの導入を検討する価値があります。これらのツールは、テンプレート機能はもちろんのこと、作成したマニュアルのバージョン管理、公開範囲の設定、閲覧状況の分析といった、運用面を強化する機能が充実しています。複数人での共同編集が容易な製品も多く、組織全体でマニュアルの品質を維持・向上させていく体制を構築したい企業に最適です。

分かりやすいデザインのマニュアルを作成し、適切なツールで管理しても、それだけでは「読まれない」「使われない」という問題が再発することがあります。なぜなら、マニュアルの存在そのものが忘れられたり、実際の業務画面を見ながら分厚いファイルを開くのが面倒だったりするからです。ここでは、その「最後の壁」を乗り越え、マニュアル活用を次のレベルへ引き上げる方法を解説します。

どれだけ見やすいマニュアルを作成しても、それはあくまで「業務の外にある文書」です。

従業員は、分からないことがあった際に、まず業務を中断し、ファイルサーバーや共有フォルダから該当のマニュアルを探し出し、目的のページを開く、という手間をかける必要があります。この手間が心理的なハードルとなり、結果的にマニュアルは参照されず、隣の席の同僚に聞く、という非効率な行動につながりがちです。これがマニュアルの「形骸化」の正体です。

この形骸化の問題を根本から解決するのが、「DAP(デジタルアダプションプラットフォーム)」という新しいテクノロジーです。DAPは、WordやPDFのような独立したファイルを作成するのではなく、従業員が実際に利用しているシステム(SFA、ERP、自社開発システムなど)の画面上に、操作ガイドや入力ルール、業務TIPSなどを直接表示させることができます。従業員はマニュアルを探す必要がなく、まさにその操作が必要なタイミングで、目の前に現れるガイドに従うだけで業務を遂行できるのです。

当社の提供するDAP「Fullstar(フルスタ)」は、プログラミングの知識がなくても、直感的な操作でシステム画面上にチュートリアルやツールチップといったナビゲーションを自由に設置できます。これにより、従来のマニュアルが抱えていた「探す手間」や「読む手間」を解消し、システムの利用定着を強力に支援します。また、誰がどこでつまずいているかをデータで可視化できるため、マニュアルの内容を継続的に改善していくことも可能です。マニュアルを「作るだけ」で終わらせず、「確実に使われ、成果を出す」ための仕組みとして、多くの企業様で導入が進んでいます。

本記事では、分かりやすいマニュアルを作成するための7つのデザイン原則から、よくある失敗例、効率化のためのツール、そして作成後の活用を促進するDAPという新しいアプローチまで、幅広く解説しました。

マニュアルは、一度作って終わりではありません。読み手の視点に立ち、デザインの原則に基づいて継続的に改善していくことで、初めて組織の貴重な資産となります。

デザインの力でマニュアルを「読まれない文書」から「頼られる相棒」へと進化させ、組織全体の生産性向上を実現しましょう。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行