バックオフィスDXとは、社内の管理部門(バックオフィス)で業務効率化や生産性向上を目的にITツールを導入し、業務変革を目指す取り組みです。バックオフィスDXの推進は、現代の目まぐるしく変化する環境において、企業が効率的に経営を進めていくうえで不可欠な取り組みです。

テレワークの普及、ペーパーレス化の加速、そして2025年問題に代表されるITインフラの老朽化など、バックオフィスを取り巻く環境は大きく変化しています。また、複数のツール導入による業務負担の増加や、頻繁な法改正への対応など、業界を問わず多くの企業が複雑な課題に直面しています。

本記事では、このような課題を解決するためのバックオフィスDXについて、その基本的な概念から背景、具体的な進め方、そして導入によって得られるメリットと効果までを詳しく解説します。これからDX推進を検討されている企業のご担当者様は、ぜひ参考にしてください。

目次

バックオフィスDXとは、経理や人事、法務、総務などの管理部門(バックオフィス)でデジタル技術やデータを活用し、業務効率化・高度化を図る取り組みのことです。バックオフィスDXは単なるITツールの導入にとどまらず、業務プロセスそのものや組織体制、働き方、さらには企業文化までを見直し、抜本的に変革していくことが求められます。

そもそも企業の業務は、大きく「バックオフィス」と「フロントオフィス」に分けられます。

バックオフィスDXの推進は、これらの部門における業務をデジタル化・自動化することで、人的ミスや非効率を削減するだけでなく、組織全体の意思決定やスピード感向上にもよい影響をもたらすことを目的としています。

例えば以下のような例が挙げられます。

これらの取り組みは、単なる業務効率化やコスト削減にとどまらず、経営にインパクトを与える変化を生み出すことが重要です。つまり、バックオフィスDXは、「管理業務の効率化」を起点とし、「組織を強くする変革」へとつなげる取り組みといえます。

では、なぜ「バックオフィスDX」が近年これほどまでに注目され、求められるようになったのでしょうか?次章で詳しく解説します。

バックオフィスDXが強く求められるようになった背景には、コロナ禍による働き方の変化、相次ぐ法改正、そしてITツールの普及による業務環境の複雑化など、さまざまな要因が絡み合っています。

本章では、そうした社会的・業務的な変化を踏まえながら、バックオフィスDXの必要性が高まっている理由について解説します。

新型コロナウイルスの感染拡大は、多くの企業に急速なテレワーク導入を促しました。しかし、バックオフィス部門では紙の書類の印刷・押印・郵送といった業務が多く、在宅勤務に移行しにくいという課題が浮き彫りになりました。

加えて、経理や人事などの管理業務を少人数で担っている企業も多く、業務の属人化や長時間労働が慢性化しやすい傾向にありました。

こうした状況を打破するためには、ペーパーレス化やクラウドツールの活用による業務効率化が不可欠となり、バックオフィスのDXが強く求められるようになったのです。

「2025年の崖」とは、老朽化したITシステムを放置した結果、データ活用が困難になり、競争力を失って最大年間12兆円もの経済損失が発生するリスクを指します。これは2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」で言及された概念です。

加えてそもそもDX推進自体はコロナ禍以前から経済産業省が経済産業省「DXレポート」 でまとめている通り、日本は米国と比べてDX推進が遅れており、特に中小企業のDX推進及びデジタル活用による生産性向上が必要と度々言われてきました。

最新の調査データ「IPA DX動向2024」では、DXに取り組む企業は2023年時点で73.7%と年々増えており、2022年度の米国を上回ります。一方「成果状況」において「DXで成果が出ている」企業は2023年度日本は64.3%で、2022年度米国の89%よりも低い状態となっています。

また、日本におけるDXの認識は単なる「デジタル化」と混同されるケースが多いです。実際にこのレポートでは「デジタイゼーション/デジタライゼーション」と「デジタルトランスフォーメーション」の定義を区分したヒアリングから、「デジタルトランスフォーメーション」、特に「組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化」で成果創出できている企業は2023年度日本で9.6%、2022年度米国で33.6%と大差をつけられている実情があります。加えて先ほどの「DXで成果が出ている」企業の調査との乖離は、日本企業のDXに対する認識やリテラシーの低さを物語っているともいえます。

参考:IPA DX動向2024 DXの取組状況(経年変化および米国との比較)

このような状況の中で特にバックオフィス業務は、部門ごとに異なるシステムが乱立し、非効率や情報の分断を招いているケースが多いために、業務プロセスの全社的な最適化(バックオフィスDX)を進めることが急務なのです。

経済産業省は、こうした構造を抜本的に見直し、業務の効率化と全社的なデータ活用を進めるDXの推進を強く呼びかけています。定型業務の多いバックオフィスは、DXの第一歩を踏み出しやすい領域です。

「2025年の崖」を乗り越えるためにも、今こそバックオフィスから変革を進めることが求められています。

参考:経済産業省 「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」

クラウド技術の進化により、業務ごとに最適なSaaSを手軽に導入できるようになりました。しかしその一方で、各部門がバラバラにツールを導入し、社内のIT環境が複雑化し、現場の負担が増しているケースが目立ちます。

ツールの数が増えれば管理コストも膨らみ、操作方法や運用ルールが浸透しないまま現場に混乱を招くこともあります。特に、十分に使いこなせないまま導入されたツールは、かえって問い合わせ対応やサポート業務を増やし、生産性を下げる要因となりかねません。

こうした背景から、ツールの乱立を整理し、業務全体を最適化・標準化する方法として、バックオフィスDXの必要性が高まっているのです。

インボイス制度や改正電子帳簿保存法など、近年の相次ぐ法改正も、バックオフィスが求められるようになった大きな要因の一つです。

たとえば、インボイス制度では請求書の確認項目が増え、経理処理が煩雑化しました。また、改正電帳法では電子取引のデータ保存が義務化されるなど、従来の紙ベースの業務フローでは対応が困難な場面も増えています。

こうした変化に効率的に対応するためには、法改正に即した業務プロセスをスピーディに構築できるDXの推進が必要です。業務の属人化を防ぎ、制度変更にも柔軟に対応できる体制づくりが、今まさに求められています。

バックオフィスDXを実践することで、業務の自動化やデータの一元管理が進み、日々の事務作業が効率化されます。

さらに、人的ミスの削減や生産性の向上が期待でき、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。コスト削減や意思決定のスピードアップにもつながるのも大きな利点です。

ここでは部門別に、さらに詳しいバックオフィスDXの取り組みメリットと成果事例について紹介します。

経理・会計業務は書類の量が多く、手作業による処理が中心となりがちな分野です。

ペーパーレス化やワークフローの自動化によるDX推進を行うことで、ヒューマンエラーの削減や確認作業の負担軽減といったメリットに加え、人手不足への対応やテレワーク環境の整備も可能になります。

たとえば、ある財団では、RPAによって月に50時間分の手入力作業が削減され、担当者は週に5〜10時間も余裕ができたと報告しています。

DX推進によって電子帳簿保存法やインボイス制度への対応もスムーズになり、テレワークの環境整備にもつながります。

参考:財団は手作業によるデータ入力を削減し、ロボティック・プロセス・オートメーションでスタッフの能力強化を実現 | Armanino

総務部門は、社員からの問い合わせ対応や郵便物の仕分け・配布、社内文書の管理など、細かくアナログな作業が多い業務です。

業務が属人化しやすく、テレワーク対応も遅れがちで、生産性向上のボトルネックになりやすいという課題があります。総務業務をDX化することで課題を解消し、業務効率化を実現できます。

たとえば、クラウド郵便管理サービスを導入した企業では、サービスを活用して不要な郵便物の差し止めを行うことで、届く郵便物を30%減少させることに成功しました。また宛先不明の郵便がほぼなくなり、社員からの郵便物の問い合わせも0件になるなどの成果も上がっています。

DX化によって総務担当者はルーチン作業から解放され、より価値の高い業務へ時間を有効活用できるようになります。

参考:総務の働き方がDXで変わる! トドケールのスマートな郵便物・配達物管理 - さくマガ

法務業務は、契約書のチェックや管理、コンプライアンス対応などの専門性が求められるうえ、手作業が多い点が課題です。電子契約やAIサービスを導入してDX化することで、業務プロセスを迅速化できます。

実際、ある企業では電子契約サービスを導入して契約内容の自動チェック機能を活用することで、処理時間の大幅短縮を実現しました。

さらに、不動産管理業界向けのソリューションを提供する株式会社スマサポは、AI契約書レビュー「OLGA」導入により、リーガルチェック期間が5〜7営業日から1.8営業日に短縮され、75%の時間削減に成功しています。

法務業務のDX化によって、戦略的な法務対応やリスク管理により一層注力できるようになります。

参考:OLGA導入によりリーガルチェック業務が最大75%短縮。契約にかかる時間の短縮により、売上計上にも貢献できました。 - 全社を支える法務OS「OLGA」

人事・労務業務には、採用手続きや勤怠管理、人事評価など、定型的かつ煩雑な事務作業が多く、担当者の業務負担が大きい点が課題となっています。こうした業務にAIやクラウドツールを導入し、DXを推進することで、「問い合わせ対応の迅速化」や「人事評価の公平性・納得感の向上」など、さまざまな効果が期待できます。

たとえば、ある企業ではAIを活用した人事評価システムの導入により、評価基準の客観性が向上。社員の納得感や安心感が高まり、組織全体のエンゲージメント向上にもつながっています。

株式会社わかさ生活では、採用手続きのオンライン化によって紙ベースでの運用を廃止し、工数削減と対応スピードの向上を実現しました。具体的には、従来19種類の帳票が必要だった「身上変更手続き」を、1つのクラウドサービス上で完結できるようになっています。

DXの推進によって人事担当者は煩雑な事務作業から解放され、分析や人材育成といった戦略的業務に集中できるようになります。さらに、業務効率化によって生まれたリソースを活用し、新規プロジェクトへの挑戦につなげることも可能です。

参考:「効率化で終わらない」事業成長にダイレクトに関わる新たな労務|SmartHR|シェアNo.1のクラウド人事労務ソフト

情報システム部門やIT管理業務でのDX推進は、全社的な業務効率の鍵を握る重要施策です。

特に問い合わせ対応業務では、24時間対応による利便性向上や、対応工数の削減が期待できます。また、SaaSの導入・整理によって、重複契約や未使用ライセンスを可視化することで、コスト最適化にも有効です。

たとえば、大手カード会社であるJCBでは、AIチャットボットの導入によって問い合わせ対応にかかる運用負担を約70%削減することに成功。さらに、導入6ヶ月で初回正答率・解決率が大幅改善するなどの成果を上げています。

また、株式会社ソロンでは、Kintoneを基盤システムとして導入し、部署横断業務の効率化を実現。システム統一によるユーザー混乱の解消や、セキュリティガバナンスの強化も大きな利点です。

参考:社内の問い合わせをチャットボットでDX!従業員4,000人の社内問い合わせ業務を大幅削減したサービスとは?|おもてなしSuite

新たなビジネスに向けて進化する企業の挑戦! | 佐賀県産業スマート化センター

Kintoneを使い倒して業務改善 ~新たなビジネスに向けて始動~ | 佐賀県産業スマート化センター

DXの効果は、単に業務効率を高めるだけにとどまりません。全社的な情報共有の仕組みを見直すことで、社内コミュニケーションの質も大きく向上します。

株式会社オートプロニーズちくごでは、社内のコミュニケーション活性化を目的に、どのような点に課題があるのかを明確にするため、社内の情報共有の現状を把握するためのアンケート調査を実施しました。

アンケートの結果をもとに社内で話し合い、最も改善の優先度が高いと判断された「情報伝達の満足度」から着手。そこで、従来の連絡手段に代わり、チャット形式で気軽にやりとりができる社内コミュニケーションツールを導入しました。

情報の流れがスムーズになったことで、従業員同士の連携が強化され、仕事への満足度やエンゲージメントの向上にもつながる成果を上げています。

参考:株式会社オートプロニーズちくご(小売業) :DX推進の為の社内コミュニケーション改善

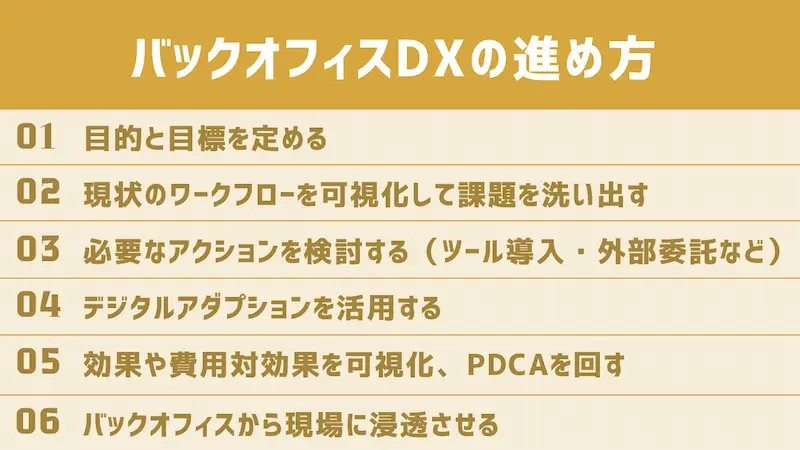

バックオフィスDXの効果を理解したところで、いよいよ具体的な進め方について解説します。DX推進は、以下の6つのステップに沿って進めるのが理想的です。

バックオフィスDXを進めるにあたり、最初に取り組むべきは「目的と目標の明確化」です。

DXは単なるデジタルツールの導入ではなく、業務全体を見直し、企業の生産性や競争力を高めるための抜本的な変革です。そのため、「どの程度まで業務変革を進めるか」という明確な理由を定める必要があります。

たとえば、業務効率化やコスト削減、意思決定の迅速化、リモートワーク環境の整備などが挙げられますが、いきなりすべてを行おうとすると莫大なコストがかかるだけでなく、従業員が新しい業務フローに慣れるまでに長い時間がかかります。

また、DX推進を目的にシステムを導入したはいいものの、結局普段通りの業務フローから抜け出せず、システムが宝の持ち腐れ状態になるというのはあるあるです。

この目的が経営層から現場までしっかり共有されていれば、社内での理解や協力も得やすくなります。目指すべき姿と具体的な目標を設定し、組織全体で共通認識を持つことが重要です。

次に、現状の業務フローを詳細に可視化し、自社の抱えている課題を明確にします。

具体的には、各業務の作業内容や所要時間、使用しているシステムを図式化し、無駄な作業や重複している部分、属人化している業務を把握することが大切です。この可視化によって、部門間の連携不足やシステム連携の問題点も浮き彫りになり、改善の優先順位をつけやすくなります。

バックオフィスDXを成功させるには、自社の業務内容や課題に合ったITツールやサービスの導入が欠かせません。

システムは自社開発からクラウドサービスの利用まで幅広く、機能やコストも多岐にわたります。ITに詳しい人材が不足している場合は、専門家の支援を受けて適切な選択を行うのも一つの手です。

導入するツールは、機能や使いやすさを重視し、効率化やコスト削減に直結するものを選びましょう。また、必要に応じて業務の一部を外部委託し、柔軟に体制を整えることも効果的です。

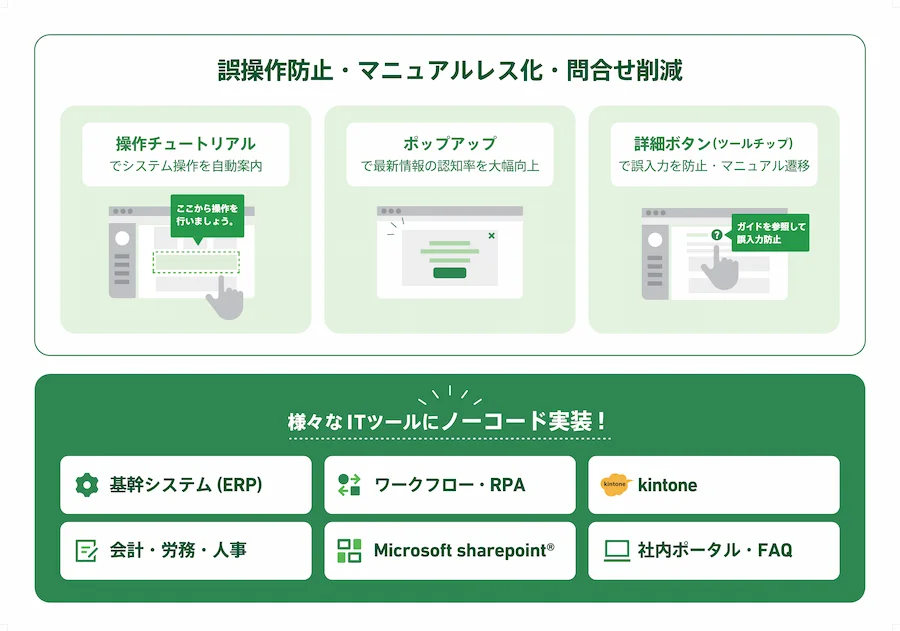

デジタルアダプションとは、従業員が新たに導入されたデジタルツールやシステムをスムーズに使いこなせるように支援する取り組みを指します。これを活用することで、ツールの定着率や運用効率が向上し、バックオフィスにおけるDXを効果的に進めることが可能になります。

せっかく新しいシステムを導入しても、現場で活用されなければ本来の効果は発揮されません。デジタルアダプションを通じて現場への浸透を促すことで、DX化やツールの導入効果を最大限に引き出すことができます。

このような現場定着化とバックオフィスの問い合わせ削減を両立しながらシステムの投資対効果を最大化し、DX推進できる「デジタルアダプション」の仕組みは、多くの企業で求められています。

デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)「Fullstar(フルスタ)」は、1,900社以上のシステム現場定着を支援しています。

バックオフィスのDX化を推進したい方はぜひご覧ください。

バックオフィスDXは、システムの導入で終わるものではなく、導入後の効果を継続的に検証しながら改善を重ねる必要があります。そのためにはPDCA(計画・実行・評価・改善)のサイクルを回すことが不可欠です。

たとえば、導入したツールが期待した効果を発揮しているか、KPIなどの指標で定期的に確認し、必要に応じて業務内容やツール自体の見直しを行います。また、現場からの意見を吸い上げる仕組みも重要です。

経営層が現場社員と直接対話する機会を設けることで、改善のヒントが得られることもあります。継続的にPDCAを回すことでDXの費用対効果を最大化し、バックオフィス業務の最適化につながります。

バックオフィスDXを現場に定着させるためには、導入前から導入後まで段階的な取り組みが必要です。

まず導入前には、DXの目的や期待される効果を明確に伝える説明会を実施し、現場との認識のズレをなくすことが重要です。導入時には、現場主導で操作説明やデモを行い、トライアル環境を通じて実際の使用感を体験してもらう必要があります。導入後は、FAQやマニュアル、チャットでの質問対応など、従業員を支えるサポート体制を整えましょう。

バックオフィスで導入したツールやシステムを現場でもしっかり浸透させるには、デジタルアダプションプラットフォーム「Fullstar」の活用がおすすめです。

「Fullstar」は、ノーコードでチュートリアルを簡単に作れる国産ツールです。無料で使い始めることができ、現場のメンバーが自分で操作を覚えられるようなガイドを作成できます。社内システムの活用がスムーズになり、バックオフィスDXも着実に進みます。

さらに、「Fullstar」にはアンケートや社内向けのお知らせを管理する機能も備わっており、情報共有やフィードバックの収集など、幅広い場面で活用できるのも強みです。

バックオフィスDXの具体的な進め方について解説しましたが、ただDXを進めるだけでは、生産性を最大限に向上させることは難しいです。

ここでは、DXの効果を最大化し、生産性向上を実現するための重要な4つのポイントについて解説します。

バックオフィスDXを成功させるには、まず「生産性向上とは何か」を自社の業務に即して定義することが不可欠です。単に「業務効率化」と漠然とした目標を設定するのではなく、以下のように明確な目標を定めます。

たとえば、経費精算の自動化により、1時間かかっていた作業が10分で完了すれば、他の付加価値業務に時間を振り向けることが可能になります。

こうした具体的な目的や効果を経営層から現場まで共有し、全社的な共通認識を持つことで、より効果的にDXを推進できます。

バックオフィスDXを着実に進めるには、スモールスタートで取り組み、小さな成功を積み重ねることが重要です。経理や人事、法務といった部門は企業の根幹を支えるため、いきなり大規模なシステムを導入すると、運用が滞り、かえって混乱を招く恐れがあります。

まずは請求書発行や勤怠管理など、比較的デジタル化しやすい業務から着手し、実際に効果を実感しやすい取り組みを徐々に進めていきましょう。得られた成果を社内で共有すれば、現場の理解と協力を得やすくなり、DX推進の土台づくりにもつながります。

アナログ業務が多い企業や、保守的な企業文化が強い組織では、新システムの導入に慎重になることが少なくありません。そんな場合は、まず「全社員が時々使う」かつ「社外への影響が少ない」業務からDXに取り組むのが効果的です。

たとえば経費精算は多くの社員が関わる一方で、万が一問題が起きても顧客など外部への影響は限定的です。こうした「薄く広く、安全に始める」アプローチであれば、全社に変化を感じてもらいやすく、試行錯誤しながら着実にDXを推進できます。

バックオフィスは間接部門であるため、コスト削減が優先されがちですが、生産性向上を目指すなら適切な投資は欠かせません。単に経費を抑えるだけでなく、システム導入や業務改善にかかるコストと、それによって得られる効率化やミス削減の効果をしっかり比較・分析することが重要になります。

長期的に見れば、初期投資が業務負荷の軽減や迅速な対応を可能にし、結果として企業全体の競争力向上へとつながります。慎重に計画を立て、価値ある投資としてバックオフィスDXに取り組むことが求められます。

現在では、多くの企業が業務効率化や法対応、生産性向上を目的にバックオフィスのDX化に取り組んでいます。

ここでは、実際にデジタルツールを導入し、業務負荷の軽減やコスト削減といった具体的な成果を上げた4つの企業事例をご紹介します。

FA、エレクトロニクス、冷熱・ビルシステムに加え、スマートアグリやヘルスケアなど幅広い分野で事業を展開する株式会社RYODEN(三菱電機グループ)は、社内業務システムの利活用促進と教育コスト削減を目的に、デジタルアダプションプラットフォーム「Fullstar」を導入しました。

多様な人材の増加によりシステム活用に差が生じていた中、会計システムなどの操作ミスが発生しやすい箇所にツールチップを設置したり、アナリティクス機能を活用したりして、現場の業務理解を支援しました。

その結果、会計システムに関する定型的な問い合わせが月250件から体感で10分の1に削減されるなど、業務効率が大きく向上しました。

参考:社内問い合わせを90%削減!デジタルアダプションプラットフォーム「Fullstar」を選び、成果を最大化した裏側とは|導入事例 | カスタマーサクセス(CS)ツール「Fullstar(フルスタ)」

旅行事業を中心に、ホテルや飲食、通信など幅広い分野で事業を展開する株式会社エイチ・アイ・エスは、社内のSaaS管理体制の不備により、シャドーITのリスクやアカウント管理の煩雑さといった課題を抱えていました。シャドーITとは、企業が正式に承認していないサービスを従業員が業務で利用することで、セキュリティリスクが高まる状態を指します。

こうした課題の解決に向けて、同社はSaaS管理プラットフォーム「Josys」を導入し、IT資産の一元管理を推進しました。複数の部署が関わる中でも「SaaS管理はJosysで行う」という明確な方針を打ち出せたことで、アカウントの管理漏れ防止や、各種ツールの一括管理が可能になりました。

さらに、従来は個別の管理画面にアクセスする必要がありましたが、Josysにより一つの画面で情報が可視化され、管理の手間を大幅に軽減することにも成功しています。

参考:本当の事業成長のためのIT資産活用へ。Josysとともに挑む未来とは。 | ジョーシス - ITデバイス & SaaS 統合管理クラウド

日本の格安航空会社であるPeach Aviation株式会社は、請求書処理業務の効率化と電子帳簿保存法への対応を目的に、「バクラク請求書受取」と「バクラク申請」を導入しました。

これまでの体制では、支払申請から仕訳処理まで複数人が手入力とダブルチェックを行っていました。特に外貨請求書の処理に多くの工数を要するため、非効率な状態での作業が課題でした。

しかし、今回のDX推進により、AI-OCRによる金額情報の正確な読み取りや、仕訳学習機能によって入力ミスが防止され、経理担当者による会計ソフトへの転記も不要に。さらに、請求書PDFと仕訳情報を並べて確認できる画面設計は、チェック作業の効率化にも貢献しています。

また、外貨請求書にも対応し、通貨ごとの処理を一元化できたことも大きな成果です。DX化によって経理の半日分の負担が軽減され、本来の業務に集中できる体制が整えられています。

参考:国内外の請求書をAIが自動でデータ化。手入力の手間をなくし、コア業務に注力できるバックオフィス体制を構築 - バクラク

モビリティサービスに加え、不動産、ホテル、外食、流通などの多様な事業を展開する九州旅客鉄道株式会社(JR九州)は、契約業務の効率化と紙契約による負担軽減を目的に、電子契約サービス「クラウドサイン」を導入しました。

これまで、電子契約はグループ会社間の契約に限定されていましたが、社外との契約も対象とするため、社内システムを刷新。NTTデータの「intra-mart Procurement Cloud」とクラウドサインをAPI連携することで、契約情報の登録から締結までをワンストップで行える体制を構築しました。

さらに、現場社員への負担を抑えるため、ガイドライン整備や社内説明会を実施など、段階的な導入を推進する工夫も凝らされました。

この取り組みにより、業務委託契約、注文書、取締役会議事録など幅広い契約業務で電子契約が活用され、業務負荷の軽減、印紙税コストの削減、税務対応の迅速化など多くの効果が現れています。

参考:JR九州グループが電子契約を本格始動 クラウドサインとのAPI連携により年間5,000件を超える契約手続きをワンストップで完結 | 導入事例| クラウドサイン

本記事では、バックオフィスDXの基本概念や背景、具体的な進め方、導入による効果や成功事例を解説しました。

働き方や法制度が変化し続ける現代において、DX推進による業務効率化と生産性向上は、企業の持続的な成長に不可欠です。成功のポイントは、DXの目的を明確にし、現状の課題を可視化したうえで、段階的に改革を進めることにあります。

さらに、小さな成功を積み重ねながら適切な投資を行い、DXを社内に定着させることで、継続的な成果へとつながります。

まだDXへの一歩を踏み出せていない企業は、信頼できる外部パートナーへの委託や、適切なITツールの導入、そして従業員の定着を促すデジタルアダプションの活用を検討してみるのも有効な選択肢となるでしょう。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行