CS部門のKPI設計/指標・AI活用などについて興味がある方へ

2025年のカスタマーサクセスのトレンドから、解約率などのKPI・効果があった施策・ツールでの生産性向上など、CS担当200名に行ったアンケート結果も掲載。ちょっと気になる「他社の動き」を見てみませんか?

詳細を見てみるSaaS事業を育てていくうえで欠かせないのが、既存顧客との関係を長く保ち、継続的な成果を支えるカスタマーサクセス(CS)の存在です。新規契約を増やすことも大切ですが、それ以上に「いま使っている顧客に、どれだけ満足してもらえるか」が事業拡大の要となります。

近年、この分野で注目されているのがAIの活用です。AIを取り入れることで、業務の自動化だけでなく、解約の兆しをいち早く察知したり、LTV(顧客生涯価値)を高める次の一手を導き出したりと、よりきめ細やかな対応が可能になります。これまで人の経験や勘に頼っていた部分に、AIが新しい視点をもたらしています。

本記事では、SaaS企業の経営層やCS担当者の方に向けて、カスタマーサクセスでAIを活用する方法を解説します。すぐに試せる具体的なプロンプト例もあわせて掲載。日々の業務を効率化しながらLTVを高めるためのヒントをお伝えします。

特に次のようなお悩みをお持ちの方におすすめです。

AI活用を進めるには、ツールの導入だけでなく、顧客が自らプロダクトを使いこなせる環境づくりが大切です。SaaS企業500社以上に採用されているテックタッチツール「Fullstar(フルスタ)」は、AIで得た知見を顧客行動へ反映させるための機能やサポート体制を備えています。

本記事で紹介するAI活用の考え方を踏まえ、Fullstarを活かして行動に移すことで、CS活動のさらなる効率化が期待できるでしょう。

%{MEDIACTAFULLSTAR}%目次

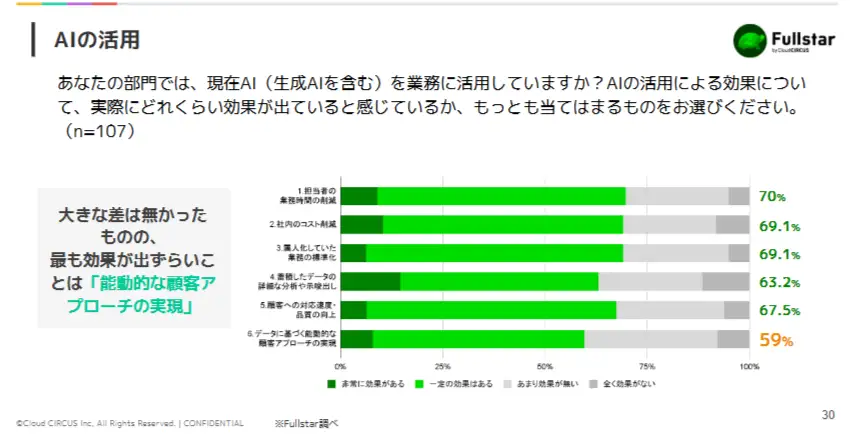

カスタマーサクセスでAIを取り入れる動きは、ここ数年で急速に広がっています。Fullstarが実施した調査によると、全体の53.5%の企業がすでにAIを業務で活用しており、そのうち約7割近くが「効果を実感している」と回答しました。

なかでも成果が顕著なのは、業務時間やコストの削減です。「担当者の業務時間の削減」(70%)、「社内コストの削減」(69.1%)、「属人化していた業務の標準化」(69.1%)といった項目が高い評価を得ています。

出典:Fullstar「カスタマーサクセス実態調査2025年版」

一方で、今後の課題も見えてきています。調査では、「能動的な顧客アプローチの実現が難しい」と感じる企業が多いことも明らかになりました。作業効率は確かに高まっていますが、顧客の課題を先読みし、最適なタイミングで提案する“攻めのカスタマーサクセス”を形にするには、まだ試行の余地がある段階といえるでしょう。

関連記事:SaaSビジネスのカスタマーサクセスの仕事内容とは?注目される理由や役割、導入から成功までのポイントを解説

カスタマーサクセスにAIを導入することで、担当者の負担を減らしながら、顧客対応の質を安定して保てるようになります。

以下では、AI導入によって得られる主な5つの効果を解説します。

カスタマーサクセス業務では、問い合わせ対応やレポート作成など、日々の定型作業に多くの時間が費やされています。AIを導入することで、FAQ応答や議事録の要約、メール文案の作成など、繰り返し発生するタスクを自動化できます。

作業に追われる時間が減れば、顧客との面談や改善提案など、より価値のある業務に集中できるようになります。AIが裏方として支えることで、チーム全体の動きがスムーズになり、1社あたりの対応品質を高めつつ、時間の余裕を生み出せます。

CS活動は、すべての顧客に同じ対応をしても成果は出にくいものです。AIを活用することで、顧客ごとの行動傾向や課題を分析し、適切なタイミングで支援することが可能です。

たとえば、活用が進んでいる顧客には上級機能の活用方法を、利用が滞っている顧客にはフォローアップ施策の提示などが行えます。一人ひとりに合わせた対応によって、満足度(NPS®)の改善やリピート利用の促進が見込めます。

参考:NPS®(ネット・プロモーター・スコア)とは?平均値、質問、事例、計算方法をまとめました!

新規導入後のオンボーディングでは、顧客の目的や体制に合わせた支援設計が求められます。AIは過去の成功事例を分析し、スケジュール案やマイルストーンを提案することで、担当者の計画策定を補助します。

さらに、FAQやナレッジデータから関連情報を抽出できるため、提案書やガイド作成の準備も効率化されます。初期段階の支援品質が高まることで、その後のアダプションや定着がスムーズに進む点もメリットです。

関連記事:オンボーディングとは?SaaSのカスタマーサクセスにおける重要な施策について徹底解説

「アダプション」とは?カスタマーサクセスのフェーズにおける「オンボーディング」との違いや成功ポイントも解説

解約防止において大切なのは、離脱の兆しを早めに察知することです。AIは、ログイン頻度の低下や利用状況の変化、サポート履歴などを分析し、リスクの高い顧客を自動で検出します。

担当者はこの情報をもとに、フォローアップや活用提案を先回りで行うことが可能です。なお、このような機能は生成AIではなく、CSツール内の機械学習モデルによって実装されている場合が一般的です。感覚ではなくデータで顧客を見守ることで、より予防的な支援が行えます。

関連記事:チャーンレートとは?解約率の種類や計算方法、改善策から重要な理由まで解説

AIは、顧客の利用状況や契約データを分析し、上位プランや関連サービスを提案する適切なタイミングを導き出します。ただし、こうして得られた結果はあくまで提案のきっかけに過ぎません。現段階ではまだ精度の向上が求められる部分もあり、最終的な判断には人の見極めが欠かせません。

そのため、分析結果を参考にしながら、顧客の状況や意向を読み取り、最適な提案を形にすることが大切です。AIの示唆をもとに、担当者の経験や感覚を組み合わせて提案を磨いていくことで、より納得度の高い支援につなげられます。

関連記事:クロスセルとは?施策メリットや成功事例・注意点までわかりやすく解説

カスタマーサクセスの現場では、会議準備やデータ整理、顧客対応など、さまざまな業務が同時に進行します。AIを取り入れることで、作業負担を抑えながら顧客支援の質を高められます。

ここからは、AIを活用した具体的な方法を15種類紹介します。一部は実際に活用できるプロンプト(指示文)も紹介しているので、使ってみてください。

CS部門のKPI設計/指標・AI活用などについて興味がある方へ

2025年のカスタマーサクセスのトレンドから、解約率などのKPI・効果があった施策・ツールでの生産性向上など、CS担当200名に行ったアンケート結果も掲載。ちょっと気になる「他社の動き」を見てみませんか?

詳細を見てみるAIを活用することで、打ち合わせの録音データを自動で文字起こしし、要約やアクション項目を抽出できます。会議後すぐに要点を共有できるため、資料整理に追われることなく、顧客への提案や改善活動に注力できます。

| プロンプト例: # 指示 あなたは、経験豊富なSaaS企業のカスタマーサクセスマネージャーです。 以下の制約条件と出力フォーマットに従って、提供されたミーティングの文字起こしを分析し、要約とフィードバックを作成してください。 # 制約条件 * 提供された文字起こしの内容にのみ基づいて、事実を客観的に記述してください。 * ハルシネーション(事実に基づかない情報の生成)は絶対に避けてください。 * フィードバックは、担当者を非難するのではなく、成長を促すための建設的で具体的な内容にしてください。 * 専門用語は避け、誰にでも分かりやすい平易な言葉で記述してください。 # 入力 {ここに文字起こしを貼り付け} # 出力フォーマット 以下のフォーマットに沿って、結果を出力してください。 --- ### **ミーティング要約** ※企業によってカスタマイズ * 会議名:(会議のテーマや目的を議事録から推測して簡潔に記述) * 日時:(議事録から特定できれば記述) * 参加者:(議事録から特定できれば記述) * 会議の目的:(この会議で達成しようとしていたことを1〜2文で記述) * 議論の要点: (議論された主要なトピックを箇条書きで記述) (顧客からの主要な要望や課題を箇条書きで記述) * 決定事項: (会議で合意・決定された事項を箇条書きで記述) * Next Action: 【担当者名】: (タスク内容) - (期限) --- ### **マネージャーからのフィードバック** * **総評:** (ミーティング全体の目的達成度や進行について簡潔に評価を記述) * 良かった点 (Good Points): * **ポイント1:** (例:顧客の潜在的な課題をうまく引き出せていた点) * **具体的な発言/状況:** (文字起こしから該当箇所を簡潔に引用または要約) * **ポイント2:** (例:製品の価値を分かりやすく伝えられていた点) * **具体的な発言/状況:** (文字起こしから該当箇所を簡潔に引用または要約) * 改善点 (Areas for Improvement): * ポイント1:(例:ネクストアクションの確認が曖昧だった点) * 具体的な発言/状況: (文字起こしから該当箇所を簡潔に引用または要約) * 提案: (例:「次回のミーティングまでにお互いのタスクと期限を明確に合意すると、よりスムーズに進行できます。」) * ポイント2:(例:特定の機能に関する質問に、より踏み込んだ回答ができた可能性) * 具体的な発言/状況:(文字起こしから該当箇所を簡潔に引用または要約) * 提案:(例:「技術的な詳細については一度持ち帰り、関連部署と連携して後ほど正確な情報を提供すると伝えると、顧客の信頼度がさらに高まります。」) |

|---|

議事録を作成しても、行動に落とし込めないまま終わることもあります。AIに要約文や議事録を読み込ませれば、担当者と顧客の双方が次に取るべき行動を把握できます。優先度や期限も付与できるため、会議後のタスク管理がスムーズになります。

| プロンプト例: # 指示 あなたは、非常に優秀なアシスタントです。 提供されたミーティングの文字起こしを読み込み、以下の制約条件と出力フォーマットに従って、顧客と合意した「決定事項」と「次回のアクションプラン」を抽出・要約してください。 この内容は、そのままお客様への議事録メールや、上司への報告に使用します。 # 制約条件 * 文字起こしの中から、顧客と明確に合意形成ができた「決定事項」と、双方(または片方)が実行することに合意した「タスク(アクション)」のみを抽出してください。 * 議論はされたものの、結論が出ていない曖昧な内容は含めないでください。 * 文字起こしに記載されている事実のみを基に、客観的に記述してください。解釈や憶測、記載のない情報は一切加えないでください。 * 誰が読んでも理解できるように、専門用語を避け、簡潔かつ平易な表現で記述してください。 # 入力 {ここに文字起こしを貼り付け} # 出力フォーマット 以下のフォーマットに沿って、結果を出力してください。 --- ### **【決定事項と次回アクションプラン】** 本日のミーティングにて、以下の項目について合意いたしました。 **■ 決定事項** * (例:〇〇の機能については、プランAの仕様で進めることで合意) * (例:次回の定例ミーティングは、XX月XX日(X) XX:XX に実施することで合意) * ... **■ 次回アクションプラン(ToDo)** * **担当:** (弊社 / 貴社 / 〇〇様 / △△<弊社担当名>) * **内容:** (実行するタスクを具体的に記述) * **期限:** (タスクの期限を記述。例: 次回定例会まで、YYYY年MM月DD日まで) * **担当:** (弊社 / 貴社 / 〇〇様 / △△<弊社担当名>) * **内容:** (実行するタスクを具体的に記述) * **期限:** (タスクの期限を記述) --- |

|---|

顧客との日常的なやり取りでは、スピードとトーンの一貫性が求められます。AIは過去のやり取りや返信パターンをもとに文案を作成し、下書き作成にかかる時間を短縮します。形式的な定型文ではなく、自然で温度感のある返信を提案できる点も魅力です。迅速かつ丁寧な対応を継続することで、顧客の信頼維持にもつながります。

| プロンプト例: # 指示 あなたは、顧客エンゲージメントを専門とする、経験豊富なカスタマーサクセス担当者です。 提供された「ミーティングの要点」を基に、お客様へ送付するための丁寧なフォローアップ文案を作成してください。 メールとチャット、両方のパターンで出力してください。 # 制約条件 * 提供された「ミーティングの要点」に含まれる情報のみを使用して、文案を作成してください。 * トーン&マナーは、顧客への感謝と、今後の協業に対する前向きな姿勢が伝わるように、丁寧かつ簡潔にしてください。 * 要点は、受け取った相手が内容をすぐに把握できるよう、箇条書きで2〜3項目程度に要約してください。 * 専門用語は避け、誰が読んでも分かりやすい言葉を選んでください。 # 入力情報 * **顧客企業名:** {株式会社〇〇} * **顧客担当者名:** {顧客 太郎} * **自社担当者名:** {CS 担当} * **ミーティングの要点(ここに前ステップで生成した要約やアクションプランを貼り付け):** # 出力形式 以下のフォーマットに沿って、メール用とチャット用の2種類の文案を出力してください。 --- ### **【メール用文案】** 件名:【株式会社△△(自社名)】本日のお打ち合わせの御礼({CS 担当}) {株式会社〇〇} {顧客 太郎}様 いつもお世話になっております。 株式会社△△(自社名)の{CS 担当}です。 本日はご多忙のところ、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。 {顧客 太郎}様と直接お話しできましたことで、今後の方向性について具体的なイメージを共有でき、大変有意義な時間となりました。 取り急ぎ、本日のお打ち合わせの要点と、次回までのアクションプランをまとめましたので、ご確認いただけますと幸いです。 ▼ 本日の要点 ● (例:〇〇機能の仕様は、プランAで進行) ● (例:次回の定例日時は、XX月XX日(X) XX:XXに決定) ▼ 次回までのアクションプラン ● **貴社:**(例:XX機能の要件について、関係部署様へのヒアリング) ● **弊社:**(例:プランAの仕様に関する詳細資料の送付) ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 引き続き、{株式会社〇〇}様の事業成功に向けて尽力して参りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 ### **【チャット用文案】** {顧客 太郎}様 本日のお打ち合わせ、誠にありがとうございました! 今後の進め方について、{顧客 太郎}様と直接すり合わせができ、大変助かりました。 念のため、本日の要点とToDoをこちらにも共有いたします。 ▼ 要点 ● (例:〇〇機能はプランAで進行) ● (例:次回定例は XX/XX XX:XX〜) ▼ ToDo ● **お願いする内容:**(例:XX機能の要件ヒアリング) ● **弊社対応内容:**(例:プランA詳細資料の送付) ご確認のほど、よろしくお願いいたします! 引き続き、何かございましたらお気軽にご連絡ください。 |

|---|

問い合わせ対応は、CS業務の中でも負担の大きい領域です。AIチャットボットを導入すれば、営業時間外でも顧客の質問に自動で応答できる体制を整えられます。

クラウドサーカスが提供するAIチャットボット「IZANAI Powered by OpenAI」は、社内FAQやマニュアルを学習させるだけで自然な対話が可能です。定型的な質問への即時対応をAIが担うことで、担当者は複雑な問い合わせに集中できるようになります。

AIによる一次応答は、対応スピードだけでなく、顧客満足度の安定も図れます。

定例会議では、前回の議事録や対応履歴を振り返りながら議題を整理する必要があります。AIを取り入れることで、テキストやチャットログを要約し、次回の議論テーマを自動で抽出できます。顧客別の課題やリスク案件をリスト化し、アジェンダとして提示できるため、会議準備の負担を減らせます。目的を明確にした建設的なディスカッションを促すうえでも有効です。

業界や競合の把握は、顧客への提案や契約更新の場面で欠かせない工程です。AIを活用することで、ニュースや公開レポートから主要情報を抽出し、短時間で整理できます。これまで膨大な時間をかけて行っていたリサーチを効率化しつつ、見落としのない資料作成が可能になります。さらに社内ナレッジを組み合わせれば、顧客ごとの業界特性を踏まえた提案資料の下地づくりにも役立ちます。

営業時にヒアリングできている情報も含めると精度が高くなります。ただし重要なのは正解を当てることではなく、仮説を持ってコミュニケーションを進めることです。そのために必要な情報を効率的に収集できるのがこのプロンプトです。

| プロンプト例: # 指示 あなたは、特定業界のビジネスモデルとSaaS活用に精通した、優秀な戦略コンサルタントです。 提供された顧客情報と自社製品の情報を基に、カスタマーサクセス担当者が戦略的な提案を行うための「顧客業界分析レポート」を作成してください。 このレポートの目的は、以下の活動に活用することです。 ・オンボーディング時に、業界特有の課題に合わせた最適な活用法を提案する。 ・契約更新やアップセル時に、顧客の事業成長にさらに貢献するための具体的な提案を行う。 # 制約条件 * 分析は、一般的な業界知識と提供された情報のみを基に、客観的な視点で行ってください。 * 単なる情報の羅列ではなく、最終的に「だから、私たちの製品をこう使うべき」という具体的なアクションに繋がる示唆を与えてください。 * 専門用語は避け、ビジネスの現場でそのまま使える、分かりやすい言葉で記述してください。 # 入力情報 ■ **顧客情報** ● **顧客企業名:** `{株式会社〇〇}` ● **顧客の業界:** `{例:製造業(自動車部品)、小売業(アパレルEC)、IT(受託開発)など、具体的に}` ● **顧客の主な事業内容・製品・サービス:** `{顧客が誰に、何を、どのように提供しているのかを簡潔に記述}` ■ **自社製品情報** ● **自社製品名:** `{自社SaaS製品の名前}` ● **自社製品の主な機能・価値:** `{例:タスク管理機能、データ分析ダッシュボード、顧客コミュニケーションツールなど、主要な機能を3〜5つ記述}` # 出力フォーマット 以下のフォーマットに沿って、分析レポートを出力してください。 --- ### **【顧客業界分析レポート】** #### **1. サマリー** (この顧客に対して、我々の製品が提供できる最も大きな価値は何かを1〜2文で要約) --- #### **2. 業界分析** ■ **業界の概要と最新動向** (顧客が属する業界の現状、市場規模、最近のトレンド(例:DX化の加速、〇〇業界の法改正、消費者ニーズの変化など)を簡潔に説明) ■ **業界特有の課題・ペインポイント** ● (例:サプライチェーンの複雑化による在庫管理の煩雑さ) ● (例:熟練技術者の不足と、ノウハウ継承の困難さ) ● (例:顧客ニーズの多様化に対し、迅速な商品開発が追いつかない) ■ **成功のための重要指標(KGI/KPI)の例** ● (例:生産性の向上、リードタイムの短縮) ● (例:顧客生涯価値(LTV)の最大化、解約率の低減) ● (例:新製品の市場投入までの時間短縮) --- #### **3. 自社製品による価値提案** ■ **課題と解決策のマッピング** ● **課題:** (上記で挙げた業界の課題を一つ記載) ・**提供できる価値/ソリューション:** (その課題に対し、自社製品がどのように貢献できるかを説明) ・**活用を推奨する自社製品の機能:** (価値提供に直結する具体的な機能名を挙げる) ● **課題:** (上記で挙げた業界の課題を一つ記載) ・**提供できる価値/ソリューション:** (その課題に対し、自社製品がどのように貢献できるかを説明) ・**活用を推奨する自社製品の機能:** (価値提供に直結する具体的な機能名を挙げる) --- #### **4. 具体的な提案の切り口** ■ **オンボーディング時の提案例(初期の成功体験を創出するため)** ● **提案:** 「まず最初のステップとして、貴社の〇〇という課題解決のため、弊社の『△△機能』を使いませんか?具体的には〜(活用イメージ)〜のように設定することで、すぐに××といった効果が期待できます。」 ■ **活用促進・契約更新時の提案例(より深い価値を提供するため)** ● **提案:** 「現在ご利用中の『△△機能』に加え、新たに『□□機能』を連携させることで、貴社の重要指標である〇〇の改善に、より大きく貢献できる可能性があります。具体的には〜(活用イメージ)〜することで、××といった成果が見込めます。」 --- |

|---|

新規導入直後のオンボーディングでは、顧客の目的や体制に沿った支援設計が求められます。AIは契約内容や導入目的をもとに、過去の成功パターンを参照して支援プランを自動生成します。担当者は提案内容を確認し、進行状況に合わせて微調整するだけで、短時間で質の高い準備を整えられます。顧客の課題に即したサポート設計を効率的に実施できる点が強みです。

年間計画を立てる際には、契約更新やイベント時期、利用データの推移など多面的な判断が必要です。AIは過去の支援履歴を分析し、年間を通じた最適なフォロータイミングを提示します。利用率が下がる前に改善提案を促したり、更新月に合わせてアップセル施策を提案したりと、先回りした対応を支援します。AIが作成した草案をもとに、重点顧客や施策を加えて仕上げることで、計画立案の効率化を図れます。

顧客ヘルススコアとは、利用頻度や問い合わせ傾向、満足度アンケートなどをもとに顧客の健康状態を数値で示す指標です。AIはこれらのデータを統合し、ヘルススコアを自動で算出します。スコアが下がった顧客を自動的に抽出し、利用の停滞や担当変更などの要因を分析できるため、対応の優先順位づけが容易になります。定量的なデータを基にフォローアップを設計できるため、CS業務の生産性を高められます。

関連記事:ヘルススコアとは?カスタマーサクセスにおけるヘルススコアのポイントを解説!

解約アンケートや面談記録を人手で集計すると時間がかかりますが、AIを使えば数百件のデータも瞬時に整理できます。回答内容を自動分類し、「操作が難しい」「サポート対応への不満」「価格への不安」など、共通する傾向を抽出します。担当者はAIの分析結果をもとに改善テーマを特定し、根本的な課題解決につなげる施策を検討できます。

| プロンプト例: # 指示 あなたは、SaaSビジネスにおける顧客データ分析とチャーン(解約)対策を専門とする、非常に優秀なデータアナリストです。 提供された「解約顧客データリスト」を多角的に分析し、解約の根本原因に関する論理的な仮説を立て、それを防ぐための具体的なアクションプランを提案してください。 # 分析の進め方 1. まず、提供されたデータを基に、定量的な傾向と定性的な傾向を客観的に抽出します。 2. 次に、それらの傾向を複数組み合わせ、「なぜそうなったのか?」を深掘りし、根本原因に関する仮説を複数提示します。仮説は必ずデータ上の根拠と結びつけてください。 3. 最後に、それぞれの仮説を解決するための具体的なアクションを提案します。 # 制約条件 * 分析と仮説は、提供されたデータに含まれる情報のみを基に構築してください。 * 定量分析では、割合や相関関係に注目してください。(例:「〇〇という理由が全体の△%」「××プランの顧客は、利用期間が短い傾向にある」など) * 定性分析では、解約理由として挙げられた顧客の声(自由記述など)の共通点やテーマを抽出してください。 * 仮説は、「(データ上の根拠)という事実から、〇〇が原因である可能性が考えられる」という形式で、論理的に記述してください。 # 入力情報 ■ **解約顧客データリスト** `{ (ここに解約した顧客のデータリストを貼り付けます。以下の例のように、マークダウンのテーブル形式や、CSV形式で貼り付けるとAIが認識しやすくなります) | 顧客ID | 業界 | 利用プラン(月額単価) | 利用期間(ヶ月) | 主な解約理由(顧客の声) | |---|---|---|---|---| | 001 | 小売業 | スタンダード(3万円) | 6 | 欲しい機能がなかった | | 002 | 製造業 | ベーシック(1万円) | 24 | 問合せへの返信が遅い | | 003 | IT | スタンダード(3万円) | 5 | 設定が難しくて、結局使わなくなってしまった | | 004 | 広告代理店 | プレミアム(10万円) | 18 | 月額費用ほどの効果を感じられなかった | | 005 | 小売業 | ベーシック(1万円) | 7 | 〇〇という機能があれば続けた | | 006 | IT | プレミアム(10万円) | 4 | 導入前に期待していた〇〇という使い方ができなかった | ... }` # 出力フォーマット 以下のフォーマットに沿って、分析レポートを出力してください。 --- ### **【解約理由 分析レポート】** #### **1. データから読み取れる主要な傾向(定量的・定性的分析)** ■ **定量的な傾向** ● (例:全解約数のうち、利用期間が6ヶ月未満の短期解約が〇〇%を占める) ● (例:解約理由の内訳は、「機能不足」が〇〇%、「使いこなせない」が〇〇%、「費用対効果」が〇〇%の順で多い) ● (例:業界別に見ると、「IT業界」の顧客による「使いこなせない」という理由での解約率が、他業界の平均より〇〇%高い) ■ **定性的な傾向** ● (例:「使いこなせない」と回答した顧客の声には、「初期設定が難しい」「マニュアルが分かりにくい」といったキーワードが共通して見られる) ● (例:「機能不足」と回答した「小売業」の顧客は、具体的に「在庫連携機能」「POSレジ連携」といった点に言及する傾向がある) --- #### **2. 根本原因の深掘り(仮説の提示)** 上記の傾向を組み合わせると、解約の根本原因として以下の可能性が考えられます。 ● **仮説1:** (データ分析から導かれた仮説を記述) ・**根拠:** (上記の「傾向」のどれとどれが、この仮説を裏付けているのかを具体的に記述。例:「利用期間6ヶ月未満の解約率の高さ(定量傾向)」と、「『初期設定が難しい』という声の多さ(定性傾向)」から、製品導入後の初期支援(オンボーディング)プロセスに課題がある可能性が考えられる) ● **仮説2:** (データ分析から導かれた仮説を記述) ・**根拠:** (同様に、データ上の根拠を具体的に記述。例:「小売業からの『機能不足』という解約理由の多さ(定量傾向)」と、「具体的な連携機能への言及(定性傾向)」から、小売業界の特定の業務要件に対して、製品の機能が対応しきれていない可能性が考えられる) --- #### **3. 解約を防ぐための対策アイディア** これらの仮説に基づき、以下の対策を提案します。 ● **アイディア1(仮説1に対して)** ・**内容:** (仮説1で提示した課題を解決するための具体的なアクションを記述。例:契約後1ヶ月以内に、全顧客を対象としたオンラインでの初期設定ワークショップを必須で案内する。また、「〇〇業界向け設定テンプレート」を新たに用意し、導入時の手間を削減する) ● **アイディア2(仮説2に対して)** ・**内容:** (仮説2で提示した課題を解決するための具体的なアクションを記述。例:既存の小売業顧客へのヒアリングを基に、要望の多い「在庫連携機能」の開発優先度をプロダクトチームに提言する。短期的には、API連携による代替案を提示できないか検討し、ナレッジとして展開する) --- |

|---|

CS部門には、アンケートやSNS、チャットなどを通じて多様な意見が寄せられます。AIはこれらのテキストを解析し、VoC(Voice of Customer:顧客の声)をポジティブ/ネガティブなどの感情トーンに分類します。

たとえば、サービス改善への要望が増えた時期や、クレームが集中したテーマを可視化することで、担当者は顧客の感情変化を定量的に把握できます。変化を早期に察知することで、より迅速かつ的確な対応につなげられます。

関連記事:VOC分析とは?効果的な方法、顧客の声からCSやサービス開発を成功に導く実践ステップと分析ツールまで

AIは過去の成功商談データや顧客タイプ別の反応を学習し、 顧客属性に応じた提案トークを自動で生成します。 「導入から半年以内の顧客向け」「拠点拡大中の顧客向け」など条件に応じた話法を提示でき、若手担当者でも自信を持って提案できる環境を整えられます。営業品質の均一化にもつながり、チーム全体の提案力を底上げします。

AIは契約データや商談履歴、サポート記録をもとに、将来的な収益予測やリスクシナリオを提示します。

「利用率低下が続くA社は更新率70%」「B社は追加導入の見込み高」など、具体的な数値で見通すことが可能です。 CS担当者はこの情報を活用し、フォローアップやアップセルの戦略を立案できます。データを根拠にした判断が増えることで、経営層との意思疎通もスムーズになります。

AIは利用頻度やログイン履歴をモニタリングし、利用状況が停滞している顧客を自動で抽出します。このリストは定期的に更新されるため、担当者は自分で確認する手間を省けます。 アラートを受け取った時点でフォローを行えば、解約防止にもつながります。 人の目では見落としがちな兆候をAIが捉えることで、顧客維持の精度を高められます。

AIは顧客対応だけでなく、社内処理業務の自動化にも力を発揮します。 契約更新メールの送信、顧客情報の更新、レポート作成など、 これまで人が行っていた作業をAIエージェントが自律的に実行できます。担当者は手続きに追われる時間を削減し、顧客支援や改善施策に集中できます。AIが裏方として機能することで、チーム全体の生産性を引き上げることが可能です。

カスタマーサクセスにおけるAI活用は、顧客対応にとどまらず、データ分析や商品改善の領域にも広がっています。以下では、約3,000件の顧客の声をAIで自動分析し、業務工数を90%削減したウエルシアホールディングス株式会社の事例をご紹介します。

大手ドラッグストアチェーンのウエルシア薬局では、プライベートブランド「からだウエルシア・くらしウエルシア」の商品開発において、公式サイト内に投稿ページを設け、顧客が自由に商品アイデアを共有できる仕組みを整えました。しかし、2ヶ月間で約3,000件の意見が集まり、それらを手作業で分類・分析するには、1キャンペーンあたり1〜2週間の工数を要していました。

そこで導入したのが、NEL株式会社が提供するAI分析サービス「カスタマーAI」です。このサービスは、膨大な顧客の声をAIが自動で分類・分析し、商品改善や新商品のアイデアを抽出します。AIが声の内容を精度高く振り分け、傾向を5枚ほどの資料にまとめることで、分析工数を約90%削減。これまでExcelへの転記やカテゴリー分けに費やしていた時間が大幅に短縮されました。

さらに、顧客の声を定量データとして扱えるようになり、エビデンスに基づいた商品開発が進んでいます。たとえば「グリセリンフリー」といったキーワードの出現頻度を分析し、店頭POPに反映させるなど販促活動に活用。また、顧客の声から「99%自然の恵みでできている薬用ボディミルク」や「とまらないアーモンド小魚の小魚だけ」など、具体的なニーズに応える商品を次々とリリースしています。

ウエルシア薬局では、2029年2月期までにプライベートブランドの商品数を現在の約360種類から1,000種類へと拡大する目標を掲げており、AIを軸にした商品開発体制を今後の成長の柱として位置づけています。

AIの導入は業務効率化の面で多くの利点がありますが、運用体制や管理方法を誤ると、情報漏えいや誤判断などのリスクを招くおそれがあります。ここでは、CS業務でAIを扱う際に押さえておきたい4つのポイントを紹介します。

CS部門のKPI設計/指標・AI活用などについて興味がある方へ

2025年のカスタマーサクセスのトレンドから、解約率などのKPI・効果があった施策・ツールでの生産性向上など、CS担当200名に行ったアンケート結果も掲載。ちょっと気になる「他社の動き」を見てみませんか?

詳細を見てみる顧客対応をAIに任せる場合、入力データの扱いには慎重さが求められます。顧客名や連絡先などの個人情報を含むデータは、目的と範囲を明確にしたうえで使用することが大切です。社内外のデータフローを整理し、AIに学習させる内容を限定することで、情報漏えいのリスクを抑えられます。また、プライバシーポリシーや利用規約を定期的に見直し、内容を最新の運用に合わせて更新することが望まれます。

AIツールを導入する際は、システムの安全性を事前に確認しておきましょう。通信の暗号化やアクセス権限の設定、ログ監査など、基本的なセキュリティ対策を徹底することが求められます。外部ベンダーを利用する場合は、データの保存場所や管理責任の所在を明確にしておくと安心です。定期的なアップデートと運用監視により、安全な環境を維持できます。

AIは大量の情報を高速に処理できますが、顧客の意図や感情を完全に理解することは困難です。特に、トラブル対応や契約条件の交渉などは、人の判断と経験が欠かせない場面です。AIの提示結果をそのまま採用せず、担当者が最終的な判断を加えることで、顧客との信頼関係を損なうことなく精度の高い対応を行えます。AIは支援ツールとして位置づけ、最終判断は人が担う姿勢を意識する必要があります。

AIの出力品質は、入力するプロンプトの精度に左右されます。目的や状況に応じてプロンプトを見直し、出力結果を比較検証することで、より適切な回答を得られるようになります。特にCS業務では、顧客対応のトーンや専門知識のレベルが変化するため、プロンプトの更新を継続的に行うことが重要です。日々の運用から得た知見を蓄積し、改善サイクルを回すことで、成果の安定を図れます。

AIを導入しても、顧客との接点を保ち、利用状況を把握できなければ、期待する成果は得にくいものです。そこで注目されているのが、クラウドサーカスが提供するテックタッチ支援ツール「Fullstar」です。

Fullstarは、自社サービスを利用する顧客の行動を可視化し、最適なタイミングで情報やガイドを届けられるツールです。画面上で操作方法を案内するチュートリアルを表示したり、利用頻度が下がったユーザーに自動でリマインドを送ったりと、担当者が対応しなくても顧客をサポートできます。

チュートリアルやポップアップ機能、満足度調査機能などを組み合わせることで、人がいなくても顧客に寄り添う支援の仕組みをつくることができます。

AIで顧客の行動データや課題を分析し、その対策を「Fullstar」で実装すれば、少ない人数でも継続的で質の高いフォロー体制を整えられます。

AIとFullstarの組み合わせは、テックタッチ施策を強化し、より長く選ばれる関係を築くための有力な手段といえるでしょう。

本記事では、カスタマーサクセスにおけるAIの具体的な活用方法を詳しく解説しました。

AIは、定型業務の効率化にとどまらず、解約の兆しを捉えたり、LTVを高めるための示唆を導き出したりと、担当者の判断を支える存在になりつつあります。データ分析や自動化を組み合わせることで、業務の精度を高めながら、より多くの顧客に価値を届けられるようになります。

その流れを支えるのが、Fullstarのようなテックタッチツールです。AIで得た分析結果をもとに、顧客ごとに最適なガイドやメッセージを届けられるため、限られた体制でも質の高いサポートを提供できます。

AIとテックタッチの力を組み合わせることで、カスタマーサクセスは業務をこなす部門から、顧客とともに成長を描く部門へと進化していくでしょう。

もし「顧客対応が属人化している」「活用支援に時間がかかる」と感じているなら、Fullstarの導入を検討してみることをおすすめします。日々のCS活動に、確かな変化と手応えをもたらす一歩になるはずです。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行