.png)

「営業会議で『もっとクロスセルを意識して』と言われたけど、どうやってやればいいんだ…」

「お客様のためになる提案をしたいけど、押し売りだと思われたくない…」

営業やカスタマーサクセス(CS)の現場で、一度はこんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。

クロスセルは、正しく理解し実践すれば、売上向上と顧客満足度のアップを同時に実現できる強力な武器になります。しかし、その一歩を踏み間違えれば、顧客の信頼を失いかねない諸刃の剣でもあります。

この記事では、クロスセルの基礎知識から、BtoB・BtoCそれぞれの具体的な事例、明日から使える実践ステップ、そして絶対にやってはいけない注意点まで、分かりやすく網羅的に解説します。

カスタマーサクセス組織の効率化・工数削減をお考えの方へ

導入実績1,900社以上!オンボーディング工数90%削減・解約率低減・ヘルススコア向上に使える!

SaaSのカスタマーサクセスの工数削減の方法と事例を解説!

目次

クロスセルとは、ある商品やサービスを購入しようとしている顧客に対し、関連する別の商品を提案して「合わせ買い」を促すアプローチのことです。ファストフード店でハンバーガーを注文した際に「ご一緒にポテトはいかがですか?」と勧められるのが、最も分かりやすい例でしょう。

では、なぜ今このクロスセルが重要視されているのでしょうか。もちろん、顧客単価やLTVを高め、売上を向上させるという直接的なメリットは大きいです。しかし、それ以上に大切なのが「顧客満足度の向上」につながる点です。顧客のニーズを深く理解し、「これもあったらもっと便利になりますよ」「この課題も解決できます」と提案することは、単なる“売り込み”ではありません。顧客自身も気づいていなかった潜在的なニーズを満たし、「良い提案をしてもらえた」という信頼関係を築く絶好の機会になるのです。

「いつもお世話になっているA社に、うちの新しいサービスも提案したい。でも、押し売りだと思われたら関係がギクシャクしないだろうか…」

BtoBの営業やカスタマーサクセスの現場では、こうした悩みがつきものですよね。BtoCの「ついで買い」とは異なり、BtoBのクロスセルは、顧客のビジネス課題を深く理解し、その成功を後押しする「パートナーとしての提案」であることが成功の鍵を握ります。

例えば、クライアントが社用のパソコンを新しく導入したとします。ここで単にPCを販売して終わりにするのではなく、「万が一のデータ消失リスクに備え、当社のクラウドバックアップサービスも併せてご活用いただけませんか?」と提案する。これは、PCという「点」の導入支援から、事業継続という「線」で顧客を守る、付加価値の高いクロスセルです。

また、ある企業が会計ソフトの導入を検討している際に、「当社の勤怠管理システムなら、データ連携がスムーズで経理業務が格段に効率化できますよ」と提案するのも典型的な例です。このように、顧客の業務フロー全体を俯瞰し、生産性向上に貢献できる「組み合わせ」を提示することが喜ばれます。

BtoBのクロスセルは、目先の売上を追う行為ではありません。顧客のビジネスに深く寄り添い、「あなたの会社のことを、これだけ考えていますよ」というメッセージを伝えるための、最も効果的なコミュニケーションの一つなのです。

ECサイトで買い物をしていたら、「この商品を買った人はこんな商品も見ています」という表示に惹かれ、気づけばカートの中身が増えていた…なんて経験、ありませんか? これこそが、私たちの日常に深く浸透しているBtoCクロスセルの代表例です。

BtoCにおけるクロスセルは、顧客の「購買体験」そのものを、より便利で、より豊かなものにする「おもてなし」の視点が欠かせません。例えば、ECサイトのレコメンド機能は、顧客自身も気づいていなかった「これも欲しかったかも」という潜在的なニーズを掘り起こし、新たな発見の喜びを提供してくれます。

また、家電量販店でスマートフォンを購入した際に、「画面を傷から守るために、こちらの保護フィルムもご一緒にいかがですか?」と勧められるのもクロスセルです。これは、顧客が購入した商品を「より長く、安心して、便利に使えるように」という親切心からくる提案であり、多くの顧客にとっては有益な情報となります。

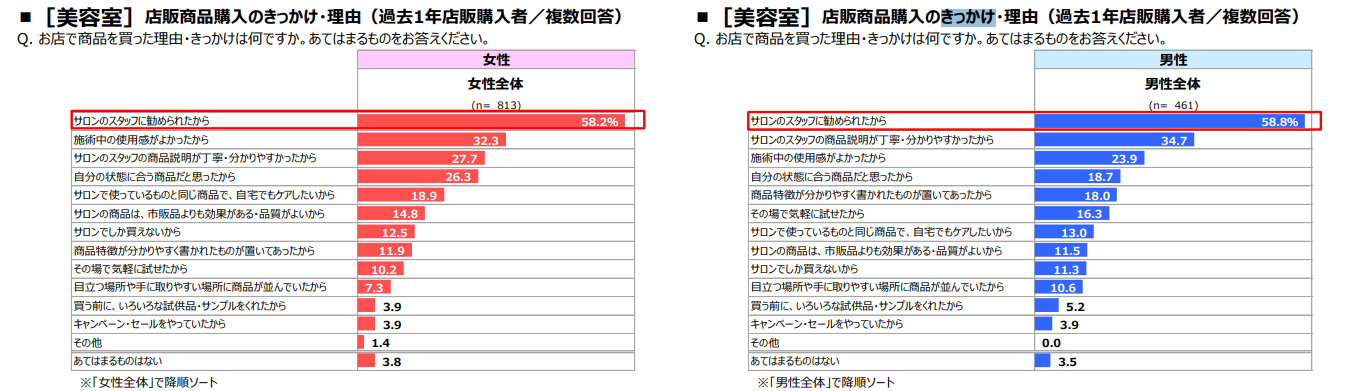

実際に、ホットペッパービューティーアカデミーの調査によると、美容室で商品(店販品)を購入したことがある人にそのきっかけを尋ねたところ、「ヘアスタイルや髪の状態から、合う商品を薦められた」という回答が上位に来ています。

出典:株式会社リクルートライフスタイル「【美容センサス2019年上期】≪美容室・理容室編≫ 15~69歳男女の美容室・理容室利用に関する実態調査」

これは、専門家からの「あなたに合った提案」が、顧客の心を動かし、購買につながることを明確に示しています。BtoCのクロスセルは、単に商品を多く売るためのテクニックではありません。顧客の状況を理解し、「あったらもっと嬉しいだろうな」を先回りして提案することで、満足度と信頼を高めていくための重要なアプローチなのです。

クロスセルとアップセルは似て非なる言葉です。それぞれの言葉の定義を整理すると、

というように、意味が変わってくるので、間違えないようにしましょう。

| 項目 | クロスセル | アップセル |

|---|---|---|

| 目的 | 顧客のニーズを広げる | 顧客のニーズを深める・高める |

| 提案内容 | 関連商品・サービス(合わせ買い) | 上位商品・高価格帯プラン |

| 声かけの例 | 「ご一緒に〇〇はいかがですか?」 | 「もし△△なら、こちらのプランが最適です」 |

| 主な効果 | 顧客単価の向上、合わせ買いによる満足度向上 | 顧客単価の大幅な向上、より高いレベルでの課題解決 |

このように、クロスセルが顧客のニーズを「横に広げる」アプローチなのに対し、アップセルは「縦に深掘りする」アプローチだと言えます。状況に応じて最適な提案を使い分けていきましょう。

参考:アップセル・クロスセルとは?

「うちは営業が新規契約を取ったら、後はカスタマーサクセス(CS)任せ。部署間の連携がうまくいかず、お客様への追加提案ができていない…」

こうした「部署の分断」は、多くの企業が抱える根深い課題ではないでしょうか。この課題に対し、解決策を実践しているのが、SaaS企業のクラウドサーカス株式会社です。

同社は、マーケティングから営業、CSへと役割をつなぐ「The Model」型の組織体制を敷いていますが、その根底には「全社でLTV(顧客生涯価値)の最大化を目指す」という明確なKGI(重要目標達成指標)があります。

注目すべきは、カスタマーサクセスの役割です。一般的なCSが顧客のサポートや定着支援を主目的とするのに対し、同社のCSは「アップセル・クロスセルによる売上拡大」という数字にも責任を負っています。これは、「CSはサポート役」という固定観念を覆す先進的な取り組みです。

図のように、カスタマーサクセスとカスタマーセールスに役割を分け、カスタマーセールスの方がクロスセルやアップセルの受注額を担うような役割分担にしています。

なぜ、このような体制が機能するのでしょうか。それは、CSが日々のコミュニケーションを通じて、顧客のビジネス課題や新たなニーズを誰よりも深く、そしてリアルタイムに把握できるポジションにいるからです。「最近、〇〇に困っている」という顧客の些細な一言をキャッチし、それを解決する最適な追加機能(アップセル)や別サービス(クロスセル)を、最高のタイミングで提案できるのです。

クロスセルを戦略的に実施することで、企業は具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。ここでは代表的な4つのメリットを解説します。

クロスセルの最も直接的なメリットは、顧客一人当たりの平均売上単価(ARPU)が向上することです。主軸の商品やサービスに加えて、関連商品を一つでも多く購入してもらえれば、その分だけ売上は積み上がります。小さな積み重ねが、企業全体の収益を大きく押し上げる力になります。

LTV(Life Time Value)とは、一人の顧客が生涯にわたって自社にもたらしてくれる利益の総額です。クロスセルによって顧客の利用する商品・サービスが増えれば、その顧客が自社から離れにくくなる「ロックイン効果」が働きます。結果として取引期間が長くなり、LTVの最大化に直結します。

関連記事:LTVとは?LTV向上の重要ポイント5つと施策10選!LTVを高めた事例も解説

新規顧客を獲得するには、広告費や人件費など、既存顧客を維持するコストの5倍かかると言われています。クロスセルは、すでに信頼関係のある既存顧客へのアプローチなので、新規開拓に比べて圧倒的に低コストかつ効率的に売上を伸ばすことが可能です。

クロスセルは「押し売り」ではありません。顧客のニーズを的確に捉え、「これもあったらもっと便利になりますよ」と提案する行為は、顧客満足度を大きく向上させます。満足した顧客は「この会社は自分のことをよく分かってくれている」と感じ、企業やブランドへの信頼を高めます。その結果、リピート購入が増えるだけでなく、顧客自らが新たな商品を求めてくれる好循環が生まれるのです。

次にクロスセルを実践する上で、絶対に避けるべき3つの落とし穴について解説します。良かれと思った提案が、顧客の信頼を失うことにならないよう、心に留めておいてください。

良かれと思った提案が、一瞬で「押し売り」に変わる瞬間があります。それは、顧客のニーズを無視した時です。例えば、導入したばかりのサービスにまだ慣れていない顧客に、矢継ぎ早に別の商品を勧めるのは逆効果。「この担当者は自分のことより、会社の売上のことしか考えていない」と思われ、不信感だけが残ります。提案の前に、まずは顧客の話を聴き、状況を理解することが大前提です。

顧客がまだ商品の購入を迷っている検討段階で、「こちらのオプションもどうですか?」と早すぎるクロスセルを行うと、「まずは目の前の製品についてしっかり説明してほしい」と顧客を混乱させてしまいます。また、クレーム対応中やトラブル発生時に関連商品を提案するのは論外です。顧客の感情や状況を無視した提案は、築き上げてきた信頼関係を一瞬で破壊する力を持っていることを忘れてはいけません。

クロスセルに成功し、複数の商品を導入してもらった後、サポートが手薄になってしまうケースは最悪です。「売りっぱなしにされた」と顧客が感じれば、満足度は急降下し、次の契約更新はありません。むしろ、複数の製品を使いこなせるように手厚くサポートすることで、顧客は「この会社に任せておけば安心だ」と感じ、さらなる信頼が生まれます。クロスセルは、契約がゴールではなく、より深い関係性のスタートなのです。

では、具体的にクロスセルを成功させるには、どのようなステップを踏めば良いのでしょうか。ここでは、明日から実践できる5つのステップをご紹介します。

やみくもな提案は「押し売り」と同じです。まずは、CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援)システムに蓄積されたデータを活用し、顧客を深く理解することから始めましょう。購買履歴や問い合わせ履歴を分析し、「どんな顧客が」「何に関心を持っているのか」を明らかにします。特に、購入金額や頻度が高い優良顧客の行動パターンを分析することは、効果的なクロスセルのヒントの宝庫です。

顧客分析で見えてきたニーズをもとに、「売れる組み合わせ」を設計します。顧客がメイン商品と一緒に購入していることが多い商品は何か? メイン商品の価値をさらに高めることができる関連サービスは何か? といった視点で、セット提案のパターンをいくつか用意しておきましょう。顧客の課題解決に繋がる、論理的で魅力的なストーリーを描けるかがポイントです。

「誰に」「何を」が決まったら、次は「いつ」「どこで」提案するかを考えます。最適なタイミングは、顧客の状況によって様々です。

このように、カスタマージャーニー上のタッチポイントを洗い出し、最も響くタイミングで、メール、電話、対面といった最適なチャネルでアプローチしましょう。

提案の際は、「皆様にご案内しています」という一斉送信のようなトーンはNGです。「〇〇様は以前、△△という課題をお持ちでしたので、こちらのサービスがお役に立つかと思いまして」といったように、「あなただからこそ提案している」という特別感を演出することが重要です。顧客データを基にしたパーソナルなコミュニケーションが、顧客の心を開き、提案を受け入れてもらうための鍵となります。

クロスセルは、実行して終わりではありません。必ず効果を測定し、改善を繰り返すPDCAサイクルを回しましょう。追うべきKPI(重要業績評価指標)としては、以下のようなものが挙げられます。

これらの数値を定期的に分析し、「どの組み合わせが効果的だったか」「どのタイミングの提案が響いたか」を検証し、次のアクションに活かしていきましょう。

ここでは、クロスセル戦略で大きな成果を上げている企業の事例を、BtoBとBtoCに分けて6つご紹介します。

Salesforce

SFA/CRMの巨人であるSalesforceは、クロスセルの代表格です。まず中核製品である「Sales Cloud(営業支援)」を導入した顧客に対し、その顧客データを活用して「Service Cloud(顧客サービス)」や「Marketing Cloud(マーケティング)」など、他のクラウド製品を提案。顧客のビジネス課題を網羅的に解決するプラットフォームを提供することで、顧客単価とLTVを飛躍的に向上させています。

(参考:Salesforce公式サイト)

キーエンス

高収益で知られるキーエンスの強さの源泉も、巧みなクロスセルにあります。同社は代理店を介さない直販体制をとり、営業担当者が顧客の生産現場に深く入り込みます。そこで顧客自身も気づいていない潜在的な課題を掘り起こし、センサーだけでなく、測定器や画像処理システム、顕微鏡といった幅広い製品ラインナップから最適なソリューションを「ついでに」提案することで、一顧客あたりの受注額を最大化しています。

(参考:キーエンス公式サイト)

MUFG(三菱UFJフィナンシャル・グループ)

銀行もまた、クロスセルを積極的に活用しています。例えば、三菱UFJ銀行は、融資を求める法人顧客に対し、単にお金を貸すだけでなく、企業の成長ステージに合わせてビジネスマッチングやM&Aアドバイザリー、事業承継支援、不動産活用といった、グループ全体の多様なソリューションを提案。顧客の経営課題に深くコミットすることで、メインバンクとしての地位を盤石にしています。

(参考:三菱UFJ銀行 法人のお客さま向けサイト)

Amazon

ECサイトにおけるクロスセルの成功事例といえば、Amazonを外すことはできません。「この商品を買った人はこんな商品も見ています」や「よく一緒に購入されている商品」といった精度の高いレコメンデーションエンジンは、私たちの購買意欲を巧みに刺激します。膨大な購買データをAIで解析し、一人ひとりに最適化された提案を行うことで、顧客体験の向上と売上拡大を両立させています。

(参考:Amazon.co.jp)

マクドナルド

「ご一緒にポテトはいかがですか?」この一言は、世界で最も有名なクロスセルのフレーズでしょう。ハンバーガーというメイン商品に対し、ポテトやドリンク、サイドサラダといった関連商品を提案することで、客単価を自然に引き上げています。誰でも簡単に実行できるシンプルなオペレーションに落とし込んでいる点が、グローバルで成功している大きな要因です。

(参考:日本マクドナルド公式サイト)

Softbank

携帯電話の契約カウンターは、クロスセルの主戦場の一つです。Softbankは、スマートフォンの新規契約や機種変更の際に、「SoftBank光」や「SoftBank Air」といったインターネット回線、「ソフトバンクでんき」といった電力サービスをセットで提案。「おうち割 光セット」などの割引プランを提示することで、顧客にお得感を強くアピールし、生活インフラ全般を自社サービスで囲い込む戦略をとっています。

(参考:ソフトバンク公式サイト)

「クロスセル施策の成功率を、もっと効率的に高めたい…」

多くの企業が抱えるこの課題の答えは、実はカスタマーサクセス(CS)部門が握っています。効率的なクロスセルとは、やみくもに提案するのではなく、「どの顧客に」「どのタイミングで」「何を提案するか」という精度を極限まで高めることに他なりません。

この精度を最も高められるのが、顧客と日々向き合っているCSです。彼らは、顧客のサービス利用状況や日々の対話から、データだけでは見えない課題感や次のニーズの萌芽を、誰よりも早く察知できるポジションにいます。まさに、クロスセルの成功を左右する「最適な提案」のヒントを最も多く持っているのです。

しかし、そのCS担当者が日々の問い合わせ対応といった受け身の業務に追われていては、その貴重なインサイトを活かす時間がありません。

だからこそ、CS業務自体の効率化が不可欠なのです。定型業務をテクノロジーで自動化し、CSが顧客と能動的に向き合う時間を確保する。それこそが、クロスセルの精度と成功率を飛躍的に向上させるための、最も確実な一歩と言えるでしょう。

クロスセルにはCSの働きが重要といえど、CS担当者の顧客に対するハイタッチな対応ばかりでは、一部の顧客しかフォローできず、結果多くのクロスセルの機会を逃してしまいます。

そこで重要になるのが、テクノロジーを活用して多くの顧客に一貫したアプローチを行う「テックタッチ」という考え方です。このテックタッチ施策をノーコードで簡単に実現し、CSの働きを劇的に効率化するのが、カスタマーサクセスツール「Fullstar」です。

Fullstarを使えば、サービスの画面上にチュートリアルやヒントをポップアップで表示し、顧客自身が操作を習熟できるよう導けます。これにより、CS担当者は定型的な問い合わせ対応から解放され、データ分析や顧客への個別提案といった、本来注力すべき「攻め」の活動に時間を使えるようになります。CSの効率化こそが、クロスセル戦略の成功率を引き上げるのです。

Fullstarは、チュートリアル機能に加え、お客様の行動を詳細に計測するイベントトラッキング機能や顧客の声を集めるアンケート機能、システム利用状況を自動でデータ化し可視化する分析機能を充実させています。

これらの機能は、お客様一人ひとりの状況を深く理解し、パーソナライズされた提案を行うための強力なツールであり、クロスセル戦略の実現にも大きく貢献します。

Fullstarを活用しながら、「顧客と日々向き合う」を意識し、クロスセルの成功率をアップさせていきましょう!

ここまで、クロスセルの定義からメリット、実践方法、成功事例、注意点までを詳しく解説してきました。

最後に、最も大切なことをお伝えします。それは、クロスセルは単なる売上アップのテクニックではないということです。

真のクロスセルとは、「顧客を深く理解し、その成功や幸せを願うからこそ生まれる、価値ある提案」に他なりません。

「何を売るか」ではなく、「顧客といかに向き合うか」です。

あなたの真摯な提案は、きっと顧客の心を動かし、売上という結果だけでなく、顧客との揺るぎない信頼関係という、何にも代えがたい資産をもたらしてくれるはずです。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行