顧客の声に耳を傾け、事業を成長させる「VoC分析」。このVoC分析は、顧客の真のニーズや不満を可視化し、サービス改善やプロダクト開発に活かすために重要です。顧客との関係性が事業の成否を分ける現代において、その重要性はますます高まっています。本記事では、BtoB SaaS企業のカスタマーサクセス担当者やプロダクトマネージャー向けに、VoC分析の目的から具体的な実践ステップ、成果を出すためのポイントまでを網羅的に解説します。

この記事は、以下のような課題を持つ方に特におすすめです。

顧客の声は集めているが、うまく活用できていない

データに基づいたプロダクト改善の優先順位付けに悩んでいる

解約率(チャーンレート)の高さに課題を感じている

このような課題をお持ちの方はぜひ最後までご覧ください。

カスタマーサクセス組織の効率化・工数削減をお考えの方へ

導入実績1,900社以上!オンボーディング工数90%削減・解約率低減・ヘルススコア向上に使える!

詳細を見てみる >

VoC分析とは?顧客の声を事業成長につなげる手法 「顧客の声(Voice of Customer)」 LTV(顧客生涯価値) の最大化を目指します。

VoC(顧客の声)の重要性と主な収集チャネル BtoB SaaSビジネスにおいて、顧客の声は最も価値のある情報資産の一つです。市場のニーズが多様化・複雑化する中で、企業が持つ仮説や思い込みだけで製品開発やサービス改善を進めることには大きなリスクが伴います。顧客のリアルな声に耳を傾けることで初めて、本当に価値のあるプロダクトやサービスを提供し、顧客の成功を実現できるのです。

VoCの収集チャネルは多岐にわたりますが、主に以下のようなものが挙げられます。

アンケート調査: NPS®調査や顧客満足度調査、製品に関するアンケートなど。顧客サポートへの問い合わせ: 電話、メール、チャットでの質問や要望、クレーム。カスタマーサクセスとの対話: オンボーディングや定例会でのヒアリング内容。Webサイト上の行動履歴: 特定の機能の利用頻度や、離脱ポイントの分析。SNSやレビューサイト: X(旧Twitter)やIT製品レビューサイトへの投稿。営業担当者へのフィードバック: 顧客訪問時や商談時に得られた情報。

これらのチャネルから定性的・定量的なデータをバランス良く収集することが、精度の高いVoC分析の第一歩となります。

CSとプロダクトマネージャー(PdM)がVoC分析に取り組むべき理由 VoC分析は、特定の部署だけで完結するものではなく、特に顧客接点を担うカスタマーサクセス(CS)と、製品開発を担うプロダクトマネージャー(PdM)が連携して取り組むことで価値を発揮します。

カスタマーサクセス(CS)にとっての理由:

解約の予兆検知と防止: 顧客の不満や利用上のつまずきを早期に発見し、ハイタッチCSを行うことで解約を未然に防ぎます。オンボーディングの最適化: 新規顧客がどこでつまずきやすいかを特定し、チュートリアルやサポート体制を改善することで、クイックウィン(早期の価値実感)を実現します。アップセル・クロスセルの機会創出: 顧客の隠れたニーズや課題を発見し、上位プランや関連サービスの提案につなげます。

プロダクトマネージャー(PdM)にとっての理由:

データに基づくロードマップ策定: 顧客からの要望を量・質の両面から分析し、開発の優先順位を客観的に判断できます。ユーザー体験(UX)の改善: 実際のユーザーがどの機能に不便を感じているかを具体的に把握し、的確なUI/UX改善に繋げます。顧客中心の製品開発文化の醸成: 開発チーム全体が顧客の声を意識するようになり、より市場に受け入れられるプロダクト開発が可能になります。

CSとPdMがVoCを共有し、連携することで、「顧客の成功」と「製品の成長」という2つのサイクルを効果的に回すことができるのです。

VoC分析とNPS®・顧客満足度調査との違い VoC分析としばしば関連付けて語られる指標に「NPS®(ネット・プロモーター・スコア) 」や「顧客満足度調査」があります。これらはVoCを収集する「手段」の一つではありますが、VoC分析そのものとは目的と範囲が異なります。

顧客満足度調査: 特定の製品やサービス、サポート対応などに対する顧客の「満足度」を測る調査です。過去の体験に対する評価が中心となります。NPS®: 「この製品(サービス)を友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」という質問を通じて、顧客ロイヤルティ(企業やブランドへの愛着・信頼)を数値化する指標です。将来の収益性との相関が高いとされています。VoC分析: これら特定の調査結果だけでなく、問い合わせ履歴やSNS投稿など、あらゆるチャネルから集まる非構造化データ(テキストデータなど)も含めて分析し、具体的な改善アクションに繋げる「活動全体」を指します。

つまり、NPS®や満足度調査が「顧客の状態を測る定点観測」であるのに対し、VoC分析は「なぜその状態なのかを深掘りし、次の一手を考えるための動的なプロセス」と言えるでしょう。

その他、SaaS企業でよく用いられるアンケート調査は以下になります。

![][image1]

【目的別】VoC分析の代表的なフレームワークと活用シーン

1. プロダクト改善・新機能開発 プロダクトマネージャーにとって最大の課題の一つが、「どの機能改善や新機能開発にリソースを投下すべきか」という優先順位付けです。VoC分析は、この意思決定をデータドリブンに行うための強力な武器となります。

活用手法:テキストマイニングと感情分析

テキストマイニング(Text Mining): 問い合わせログやアンケートの自由回答といったテキストデータから、特定の単語やフレーズの出現頻度、相関関係を分析する手法です。「特定の機能A」と「使いにくい」「エラー」といった単語が一緒に語られる頻度を調べることで、改善インパクトの大きい課題を特定できます。感情分析(Sentiment Analysis): テキストに含まれる感情(ポジティブ、ネガティブ、ニュートラル)を判定する技術です。これにより、「〇〇機能に関する要望は多いが、その多くはポジティブな期待である」あるいは「△△に関する言及は少ないが、ほとんどが深刻な不満である」といった質的な判断が可能になります。

アウトプット例:

機能要望をカテゴリ別に分類し、要望数の多い順にランキング化する。

各要望に紐づく感情スコアを算出し、ネガティブな意見が多い改善項目を可視化する。

これらの分析結果をプロダクトバックログに反映し、開発の優先順位付けの根拠とする。

2. 解約(チャーン)防止:解約理由の深掘りと予兆検知 サブスクリプションモデルが主流のSaaSビジネスにおいて、解約(チャーン)率 の抑制は事業成長の生命線です。VoC分析は、顧客が解約に至る根本原因を突き止め、解約の予兆を早期に捉えるために役立ちます。

活用手法:解約アンケート分析と行動履歴の相関分析

解約アンケート分析: 解約した顧客に対して行うアンケートの自由回答欄を分析します。「価格が高い」「機能が不足している」「サポートが悪い」といった直接的な理由だけでなく、「〇〇連携ができないため、業務フローに乗せられなかった」といった具体的な利用シーンに根差した課題を抽出します。行動履歴との相関分析: 解約顧客が解約前にどのような行動を取っていたか(例:ログイン頻度の低下、特定機能の利用停止、ヘルプページの頻繁な閲覧など)を分析し、VoCで語られている不満と実際の行動を結びつけます。これにより、「〇〇という不満を持つ顧客は、ログイン率が低下しやすい」といった解約の予兆パターンを発見できます。

アウトプット例:

解約理由をカテゴリ分けし、最も多い原因を特定する。

解約の予兆となる行動パターンを定義し、ヘルススコア(顧客の健全性を示す指標)の算出ロジックに組み込む。

ヘルススコアが悪化した顧客に対し、CSチームが能動的にアプローチするためのアラートシステムを構築する。

3. LTV向上(アップセル/クロスセル) 既存顧客のLTV(顧客生涯価値)を最大化するためには、顧客自身もまだ気づいていない潜在的なニーズを発掘し、上位プランへのアップグレードや別サービスの追加契約(クロスセル)を促すことが有効です。

活用手法:事例分析と共起ネットワーク

事例分析: 製品を非常にうまく活用し、高い成果を上げている顧客(ヘルススコアが高い顧客)のVoCを重点的に分析します。彼らが「次に欲しい機能」や「現状の運用で工夫している点」などに注目することで、新たな価値提供のヒントが見つかります。共起ネットワーク: テキストデータの中で、どのような単語が一緒に使われやすいかを可視化する手法です。「レポート機能」という単語が「外部連携」や「経営層への報告」といった単語と共起している場合、より高度なレポーティングやデータ連携機能を求める上位層のニーズが隠れている可能性を示唆します。

アウトプット例:

優良顧客が求める高度な機能要件をリストアップし、上位プランの機能開発に活かす。

特定の機能Aをよく利用する顧客は、関連サービスBにも関心を持つ可能性が高い、といった仮説を立て、ターゲットを絞ったマーケティング施策を展開する。

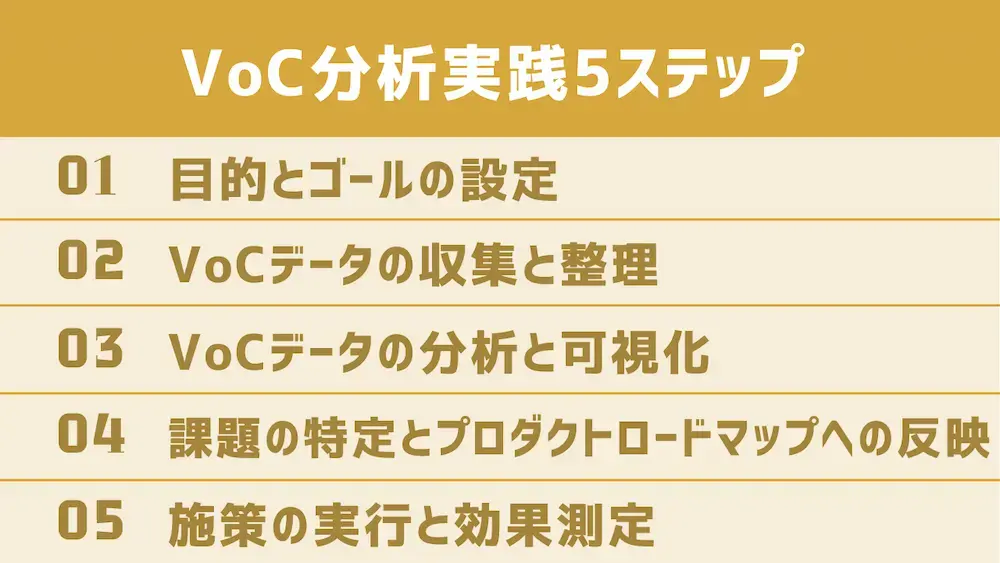

VoC分析の実践5ステップ(進め方)

Step1. 目的とゴールの設定 最初に、「何のためにVoC分析を行うのか」という目的を明確にします。目的が曖昧なままでは、どのようなデータを集めるべきか、どう分析すべきかが定まらず、示唆に乏しい結果しか得られません。

目的の例:

「プロダクトの次期ロードマップに反映すべき最重要改善項目を3つ特定する」(PdM主体)

「今後3ヶ月で解約率を5%改善するための具体的な施策を立案する」(CS主体)

「主要機能Aの利用率を10%向上させるためのUI/UX上の課題を発見する」(共同)

ゴール(KGI/KPI)の設定:

目的を達成できたかどうかを客観的に判断できるよう、具体的な数値目標を設定します。例えば、「解約率5%改善」がKGI(重要目標達成指標)であれば、その中間指標として「ヘルススコア低下顧客へのアプローチ成功率70%」のようなKPI(重要業績評価指標)を設定します。

目的とゴールの整理には、以下のような表を用いて行う事もおすすめです。LTVの項目に応じたゴール設定の例になります。

![][image2]

この段階でCSとPdM、場合によっては営業やマーケティング部門も交えて目的とゴールを共有し、全社的な合意を形成しておくことが成功の鍵となります。

Step2. VoCデータの収集と整理 設定した目的に基づき、必要なVoCデータを収集します。前述の通り、VoCの収集チャネルは多岐にわたるため、目的に応じて最適なチャネルを選択し、データを集めます。

収集するデータの例:

定性データ: 顧客サポートへの問い合わせログ、CSとの面談議事録、アンケートの自由回答、SNSの投稿内容など。定量データ: アンケートのスコア(NPS®、満足度など)、プロダクトの利用ログ、Webサイトのアクセス解析データなど。

データの整理:

収集したデータは、分析しやすいように形式を整え、一元的に管理できる場所に集約します。CRM(顧客関係管理)システムやDWH(データウェアハウス)などを活用し、顧客IDをキーにして異なるチャネルのデータを紐づけられるようにしておくことが理想です。

特にテキストデータは、「表記ゆれ(例:サーバー/サーバ)」の統一や不要な情報の削除といった前処理(クレンジング)を行うことで、分析の精度が向上します。

Step3. VoCデータの分析と可視化 収集・整理したデータを、目的に合わせたフレームワークや手法を用いて分析します。このステップでは、単にデータを集計するだけでなく、その背景にある顧客のインサイト(本音や潜在的ニーズ)を読み解くことが重要です。

分析手法の例:

テキストマイニング: 前述の通り、キーワードの出現頻度や相関を分析。クロス集計: 顧客属性(業種、企業規模、契約プランなど)とVoCの内容を掛け合わせ、特定の顧客セグメントに特有の課題や要望を抽出。時系列分析: VoCの内容が時間と共にどう変化しているか(例:新機能リリース後の問い合わせ内容の変化)を分析。

結果の可視化:

分析結果は、関係者が直感的に理解できるよう、グラフやチャートを用いて可視化します。ワードクラウド(頻出単語の視覚化)、棒グラフ、散布図、ダッシュボードなどを活用し、分析から得られたインサイトを明確に伝えます。

Step4. 課題の特定とプロダクトロードマップへの反映 分析と可視化を通じて得られたインサイトから、取り組むべき具体的な課題を特定し、アクションプランに落とし込みます。

課題の特定:

例えば、「機能Aに関するネガティブな言及が急増しており、特に中小企業プランの顧客に集中している」といった具体的な課題を定義します。

アクションプランの策定:

CSチームは「該当顧客へのヒアリングとサポート強化」、PdMは「機能Aの改善を次期開発スプリントの優先タスクとして検討」といったように、各部署が担当すべきアクションを具体化します。

PdMは、VoC分析の結果をプロダクトロードマップに反映させる際、その要望の「影響範囲(何社の顧客に影響するか)」と「緊急度(事業インパクトの大きさ)」を考慮し、客観的なデータに基づいて優先順位を決定します。

Step5. 施策の実行と効果測定(PDCA) 策定したアクションプランを実行に移し、その結果を測定して次の改善に繋げる、PDCAを回します。

施策の実行(Do): CSによるサポート強化や、開発チームによるプロダクト改修などを実行します。効果測定(Check): 施策実行後、Step1で設定したKPIがどのように変化したかを観測します(例:機能Aに関する問い合わせ件数の減少、該当顧客のログイン率の向上など)。改善(Action): 効果測定の結果を踏まえ、施策の継続・中止・改善を判断し、次のVoC分析のテーマ設定に繋げます。

よくある失敗例としては、現状分析ができていなく「とりあえずアンケートを取る」ことから始め、結果次のアクションに繋がっていない事です。現状分析から事業上のボトルネックを特定し、それに適した施策を実行することが成果を出すポイントの一つになります。

VoC分析を成果につなげる3つのポイント

1. 分析の目的を明確にし、関係部署と合意形成する 最も重要なポイントは、VoC分析の「目的」を明確に定義し、それを関係者全員で共有することです。「顧客の声を集めてみよう」という漠然とした動機で始めてしまうと、分析の方向性が定まらず、集まったデータをどう活用すれば良いか分からなくなってしまいます。

具体的な目的設定: 「解約率の改善」「特定機能の利用率向上」「プロダクトのUX改善」など、ビジネス上の課題と直結した具体的な目的を設定しましょう。合意形成の重要性: 分析から得られたインサイトを基にアクションを起こすのは、CS、プロダクト開発、営業、マーケティングなど様々な部署です。分析を開始する前に、これらの関係部署と「何を明らかにするための分析なのか」「結果をどう活用するのか」について合意形成しておくことで、分析後のスムーズなアクション実行に繋がります。

2. 部門横断でVoCを収集・管理する仕組みを整える 顧客の声は、社内の様々な部署に点在しています。営業担当者が顧客から直接聞いた要望、CSに寄せられる問い合わせ、マーケティング部門が実施したアンケート結果など、これらが各部署にサイロ化(孤立化)している状態では、顧客の全体像を捉えることはできません。

情報の一元化: CRMや専用のVoC管理ツールなどを活用し、あらゆるチャネルから得られる顧客の声を一元的に集約・管理する仕組みを構築することが不可欠です。顧客IDなどをキーに情報を紐づけ、どの部署の担当者でも必要な情報にアクセスできる状態を目指しましょう。収集プロセスの標準化: VoCの収集方法や記録の粒度が部署によってバラバラだと、後工程の分析が困難になります。議事録のフォーマットやフィードバックのタグ付けルールなどを標準化し、質の高いデータを継続的に蓄積できる体制を整えることが重要です。

3. 分析から施策実行、効果測定までのサイクルを回し続ける VoC分析は、レポートを作成して終わりではありません。分析によって得られた気づきを具体的なアクションに変え、その結果を検証し、さらに次の改善へと繋げることが最も重要です。

アクションへのオーナーシップ: 分析結果から特定された課題に対して、「誰が」「いつまでに」「何をするのか」というアクションプランを明確にし、責任者を定めます。これにより、分析が「やりっぱなし」になることを防ぎます。定期的なレビュー: VoC分析とそれに基づく施策の進捗を、週次や月次で定点観測する場を設けましょう。CSとPdMの定例会議などで共有し、計画通りに進んでいるか、施策の効果は出ているかを確認し、必要に応じて軌道修正を行います。この継続的なプロセスこそが、組織に顧客中心の文化を根付せる鍵となります。

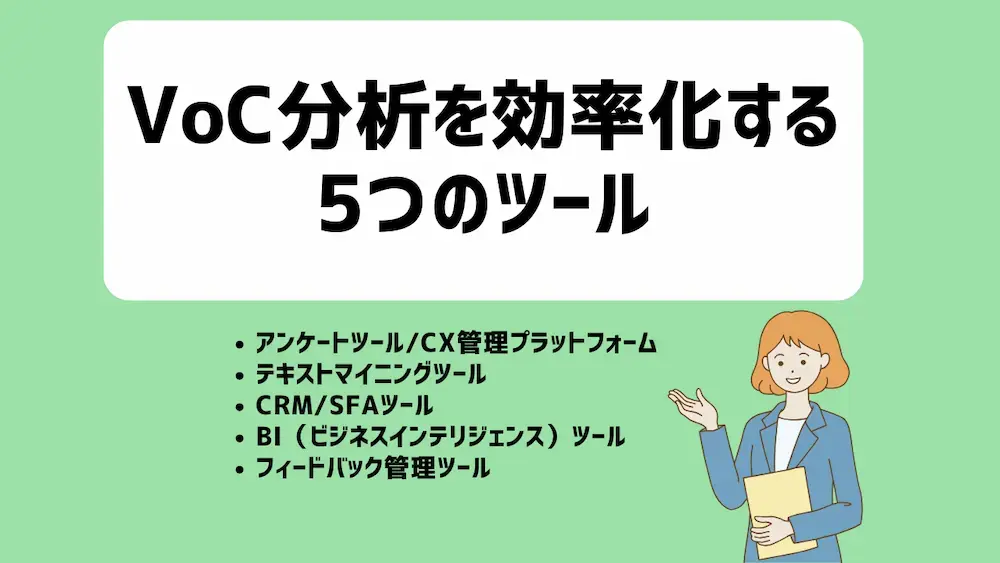

VoC分析を効率化する5種類のツール

1. アンケートツール / CX管理プラットフォーム NPS®(ネット・プロモーター・スコア)調査や顧客満足度調査などを効率的に実施するためのツールです。Webサイトやアプリ上でのアンケート作成から配信、回答の自動集計、簡単な分析までを一気通貫で行えます。顧客の意見を定量的に把握し、VoC収集の第一歩として多くの企業で活用されています。

2. テキストマイニングツール アンケートの自由回答や問い合わせログ、SNSへの投稿といった大量のテキストデータをAIが解析し、キーワードの出現頻度や相関関係、ポジティブ・ネガティブといった感情を可視化するツールです。人手では見つけられないような顧客のインサイト(本音)を、客観的なデータから効率的に発見するのに役立ちます。

3. CRM / SFAツール CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援)ツールは、顧客情報や対応履歴を一元管理するデータベースです。問い合わせ、メール、商談記録といった様々な部署に散らばるVoCを集約し、顧客の全体像を把握するためのハブ(中心拠点)となります。VoC活用の基盤を整える上で重要な役割を果たします。

4. BI(ビジネスインテリジェンス)ツール CRMやアンケートツールなど、複数のシステムに散在するデータを統合し、グラフやダッシュボードで分かりやすく可視化するツールです。VoCとプロダクトの利用状況、契約情報などを掛け合わせて分析することで、より深い洞察を得て、データに基づいた迅速な意思決定を支援します。

5. フィードバック管理ツール 顧客からの機能要望や改善フィードバックを、専用のポータルサイトなどで一元的に収集・管理することに特化したツールです。要望に対する投票機能やコメント機能を通じて、どの要望にニーズが集まっているかを定量的に把握でき、プロダクトロードマップ策定の際の優先順位付けを客観的に行うのに貢献します。

これらのツールはそれぞれ得意分野が異なるため、自社の課題やVoC分析の成熟度に合わせて、複数のツールを組み合わせて利用することも有効です。例えば、CRMでVoCを一元管理し、テキストマイニングツールで分析、その結果をBIツールで可視化して全社共有する、といった連携が考えられます。ツール選定の際は、まず自社の目的を明確にし、その目的達成に最も貢献するツールは何か、という視点で検討することが重要です。

VoC分析ツールなら、テックタッチツール「Fullstar」 これまで紹介してきたVoC分析は、顧客からのフィードバックを「受動的」に収集・分析する側面が強いものでした。しかし、分析をさらに高度化し、より主体的な顧客支援やプロダクト改善を実現するためには、顧客がサービスを利用している「その瞬間」の状況を捉える仕組みが不可欠です。

リアルタイムのユーザー行動とフィードバックをプロダクト開発へ 従来のVoC分析では、「問い合わせ」や「アンケート」といった顧客がアクションを起こした時点の、いわば過去のデータが中心でした。「Fullstar」を活用することで、ユーザーがプロダクト上で「今、何をしているか」「どこでつまずいているか」をリアルタイムに把握できます。

例えば、以下のようなVoC収集が可能です。

特定の機能を使った直後にポップアップで満足度アンケートを表示する あるページで長時間滞在しているユーザーに「お困りですか?」とチュートリアルを案内する 新機能を利用したユーザーに限定して、改善要望のフィードバックを求める

このように、ユーザーの行動文脈に合わせたタイムリーなVoC収集は、従来のアンケートよりもはるかに質の高い、具体的なインサイトをもたらします。プロダクトマネージャーは、これらの生きたフィードバックを直接受け取ることで、データに基づいた迅速なプロダクト改善のサイクルを回すことができるようになります。

「Fullstar」が実現する、データに基づいたプロアクティブな顧客支援とプロダクト改善 「Fullstar」は、上記のようなリアルタイムのVoC収集・分析機能に加え、その結果に基づいた具体的なアクションまでを同一プラットフォーム上で実現できることが大きな特徴です。

データに基づいた能動的なサポート: 「特定の機能を利用していない」「エラーを多発している」といった状況を検知し、該当ユーザーにのみチュートリアルガイドやヘルプドキュメントを自動で表示。これにより、問い合わせに至る前の潜在的な不満を解消し、顧客の成功を支援します。セグメント別の施策実行: 収集したVoCや利用状況データに基づき、「〇〇機能に関心のある顧客層」「オンボーディングでつまずいている新規顧客」といったセグメントを作成し、それぞれに最適化されたコミュニケーション(新機能の案内、ウェビナー招待など)を行うことで、エンゲージメントを高めます。

このように、VoC分析は単なる「分析活動」から、顧客への「価値提供活動」へと進化します。CSとPdMは、共通のプラットフォーム上で顧客の状況をリアルタイムに把握し、データに基づいた連携したアクションを取ることが可能になるのです。

まとめ:VoC分析を起点に顧客と企業の成功をデザインしよう 本記事では、BtoB SaaS企業のカスタマーサクセス担当者とプロダクトマネージャーに向けて、VoC分析の重要性から具体的な実践ステップ、成果を出すためのポイント、そして分析をさらに高度化させるためのツールまで、幅広く解説しました。

VoC分析は、単に顧客の不満を解消するだけの守りの活動ではありません。顧客の潜在的なニーズや成功へのヒントを発見し、プロダクトの価値を高め、LTVを最大化していくための「攻めの戦略」の基盤となるものです。

今回ご紹介した内容を参考に、まずは小さなステップからでもVoC分析の実践を始めてみてください。

CSとPdMが参加する定例会で、直近1週間の問い合わせ内容を共有する 解約した顧客に簡単なアンケートを送付し、理由を深掘りしてみる

こうした小さな成功体験の積み重ねが、やがて組織全体に「顧客の声を聞く文化」を根付かせ、持続的な事業成長を実現します。VoC分析を起点として、顧客の成功と自社の成功を共に目指していきましょう。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

いつでも視聴OKなセミナー動画

カスタマーサクセス基礎講座

お客様に合う形で情報提供をするために、必要情報をご登録いただいております。

動画で分かること

CSでよく使われるKPI

CSでよく使われる施策の解説

CSを立ち上げる際のSTEP

パネルディスカッション