FAQシステムを導入したいと思っても、「種類が多すぎて違いがわからない」と感じることはないでしょうか。 マニュアルの有効活用、業務中の質問を減らしたい方へ ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内からの問い合わせを90%削減!

近年はAI機能を備えた高性能タイプから、無料ですぐに導入できるシンプルなサービスまで、幅広い製品が登場しています。

選べる幅が広がった一方で、価格や知名度だけで判断してしまうと、導入後に「想定していた使い方ができない」「結局あまり使われなかった」といったミスマッチが起きやすくなります。だからこそ、自社の目的や業務体制に合ったツールを見極めることが大切です。

この記事では、最近注目されているFAQシステム10製品を取り上げ、それぞれの機能や特徴、費用感などを解説。あわせて、製品を選ぶ際に確認しておきたいポイントや選定で失敗しないための考え方もご紹介します。

「問い合わせ件数を減らしたい」「自己解決の導線を整えたい」とお考えの方は、ぜひご覧ください。

【マニュアル・FAQ作成をご検討の方へ】

優れたマニュアル・FAQの効果をさらに最大化させる方法をご存じですか?

システムの画面上にマニュアルを「吹き出しガイド」形式で直接表示する仕組み(dap)で、マニュアルを探しに行く必要が無く、システムの”定着化”と”問い合わせ削減”を同時に実現できます。

「問い合わせ90%削減」や「申請差し戻し47%削減」、「95%がマニュアル以上に分かりやすいと回答」など、具体的な取り組みを資料にまとめました。

◆詳細と事例はこちら >

目次

FAQシステムは、よくある質問(FAQ)とその回答をまとめて管理・公開し、ユーザー自身が情報を探して疑問を解消できるようにするツールです。Webサイトや社内ポータルに設置されることが多く、問い合わせ対応の負担を減らすため、多くの企業で導入が進んでいます。

FAQで商品の使い方や料金に関する質問をあらかじめ掲載しておけば、ユーザーはサポート窓口に連絡せずに必要な情報へアクセスできます。問い合わせ件数が減り、対応にかかる工数や時間も抑えられるようになります。

また、FAQは社内利用にも有効です。社内ルールや業務フローなど、部署を問わずよく質問される内容をFAQとしてまとめることで、情報共有のスムーズ化や新人教育の負担を軽減できます。質問が一部の担当者に集中する事態も避けやすくなり、属人化の防止にも役立ちます。

最近では、AI検索やレコメンド機能を備えた製品も登場し、従来の一覧型からユーザーが迷わず答えを見つけられるナレッジベースとしての役割が強まっています。また、チャットボットやマニュアルツールと組み合わせて使うことで、より柔軟なサポート体制を築いている企業も増えています。

FAQシステムには、利用する対象や目的によっていくつかのタイプがあります。それぞれに適した設計や運用方法があるため、導入前に種類を理解しておくことが重要です。

ここでは「顧客向け」「社内向け」「チャットボットとの違い」の3つの観点から解説します。

顧客からの問い合わせ対応を効率化するために用いられるのが、顧客向けのFAQシステムです。

製品の使い方や料金、契約内容など、ユーザーが疑問を感じやすい内容を事前にまとめておくことで、自己解決を促します。サポートコストの削減と顧客満足度の向上を同時に実現できるのが特長です。

特にBtoB企業においては、導入支援やトラブルシューティングの一環として活用されています。

社内の業務支援や問い合わせの簡略化を目的としたFAQシステムです。人事・総務・経理といったバックオフィス部門への質問を集約し、部署をまたいだナレッジ共有を支援します。「よく聞かれること」にすばやく答えられる環境が整うことで、新人教育や業務の属人化解消にもつながります。

更新の手間が少ない設計にしておくと、現場でも無理なく運用できます。

参考:社内FAQとは?

FAQとチャットボットは混同されがちですが、それぞれ役割が異なります。FAQは情報を一覧で公開する形式、チャットボットは会話形式でユーザーの入力に応じて回答を返す仕組みです。FAQは「自ら調べる」導線、チャットボットは「聞きながら解決する」導線と言えるでしょう。

最近では、両者を連携させるハイブリッドな構成も増えており、併用することでより広範囲なニーズに応えることができます。

FAQシステムは、ユーザーが必要な情報を迷わず見つけられるよう、複数の機能で構成されています。ここでは、代表的な3つの機能をご紹介します。

多くのFAQシステムには、HTMLやCSSなどの知識がなくても使える編集機能が備わっています。

管理画面から直接文章を入力・変更できるため、IT部門に依頼しなくても、担当者だけで対応可能です。また、申し込み方法の変更や新たな質問の追加といったタイミングでも、すぐに反映できるため、内容を常に最新の状態に保てます。

FAQの内容に対して、自然文やキーワードで検索できる機能です。

たいていのFAQシステムには、入力された言葉に応じて関連する候補が自動で表示されるサジェスト機能が搭載されています。たとえば、「契約 間違い」と入力するだけで、「請求書の修正について」など関連するFAQが提示されるため、ユーザーは迷うことなく必要な情報にたどり着けます。

検索されたキーワードや、各ページの閲覧回数などを記録し、FAQがどのように使われているかを可視化できる機能です。

どの質問が注目されているか、逆に見られていない情報は何かを把握することで、内容の改善につなげやすくなります。

一例としては、「パスワードの再設定」に関するページだけが多くアクセスされていれば、「情報がわかりにくいのでは」と判断でき、手順を図解で補足するなどの対応が取れます。取得データをもとに、ユーザー目線でFAQを育てていけるのが強みです。

プロジェクトの成功に欠かせないリソース管理。リソースを適切に管理できていなければ、プロジェクトの遅延や赤字など、企業にとって大きなリスクにつながります。

FAQシステムは、問い合わせ対応の手間を減らし、業務の効率化を助けるツールです。しかし、どんな課題にも対応できるわけではなく、得意・不得意がはっきりしています。活用の幅を広げるには、その特性を理解したうえで、適切なサポート方法を取り入れることがポイントです。

ここでは、FAQだけでは対応が難しい場面と、それを補うための工夫をご紹介します。

FAQは、あらかじめ想定された質問と答えをセットで表示する形式が基本です。

そのため、手順や基本情報の確認といった定型的なやり取りには向いていますが、ケースバイケースの判断や、相手の気持ちに寄り添った対応には限界があります。

具体的には、「自社に合ったプランを相談したい」「以前の対応に納得がいかない」といった問い合わせでは、相手の背景や意図をくみ取った柔軟な応対が求められます。このような場合には、やはり人の判断やコミュニケーションが必要です。

FAQシステムを導入する際は、どこまでを自動対応に任せるか、どの範囲から人が対応すべきかをあらかじめ切り分けておくことが大切です。

FAQには検索機能が備わっていますが、それだけでユーザーが求める答えにたどり着けるとは限りません。「何と入力すれば良いかわからない」「記載されている言い回しと自分の表現が違う」といった理由で、情報を見つけられずに離脱してしまうケースもあります。

情報が整っていることと、それがきちんと届けられることは別の話です。初めてFAQを使う人でも迷わずたどり着けるようにするには、検索精度の向上だけでなく、ナビゲーションや画面内の誘導にも工夫が求められます。

FAQをどれだけ整備しても、ユーザーに活用されなければ効果は期待できません。掲載場所がわかりづらい、問い合わせページにしかリンクがないなどの理由から、十分に見られず活用されないケースは実際に多く見られます。

FAQは用意することが目的ではなく、見つけやすさや使いたくなる設計まで含めて初めて機能します。Webページ内で視認性を高める、チャットツールと連携して必要なFAQを表示するなど、気づいてもらうための導線設計が重要です。

クラウドサーカスが提供するカスタマーサクセスツール「Fullstar(フルスタ)」を活用すれば、Webサイトや業務システムの操作画面から、関連するFAQやマニュアルに直接リンクを設置できるので、ユーザーが迷ったタイミングで情報を提示でき、自己解決へとつなげる導線も自然に整えられます。

必要な場面で、適切な情報にアクセスできる状態を整えることで、FAQの活用度を高められます。

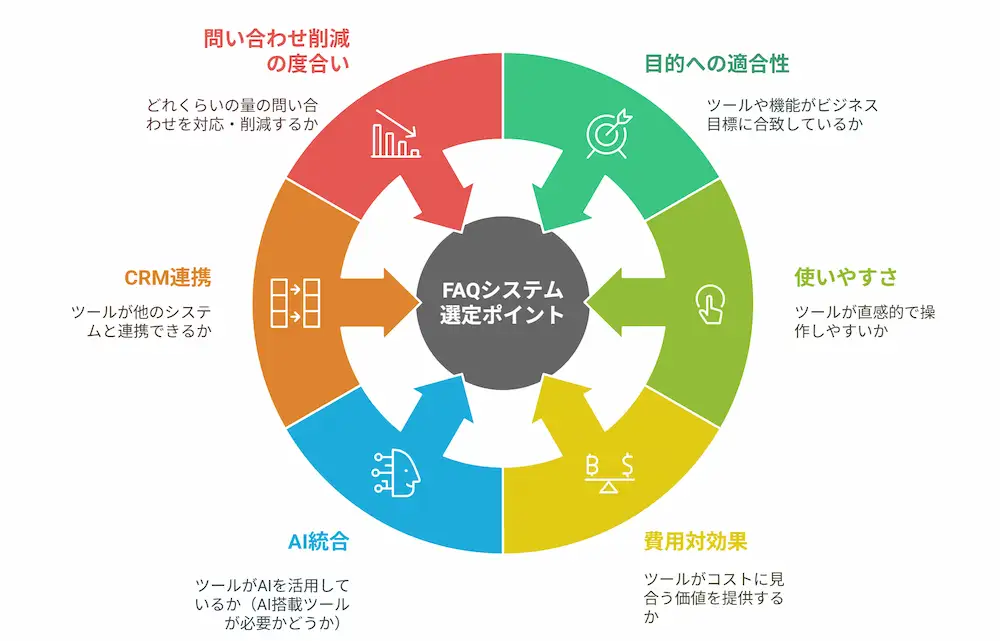

FAQシステムにはさまざまな製品があり、導入しやすいものから高機能なタイプまで幅広く展開されています。どのツールを選ぶかによって、運用のしやすさや効果に大きな差が出るため、自社の状況に合った製品を見極めることが重要です。

ここでは、FAQシステムを選ぶうえで確認しておきたい6つの比較ポイントを紹介します。目的や運用体制に合わせて、どの要素を重視すべきかを整理しながら検討しましょう。

・自社の目的に合った使い方ができるか

・操作が直感的で分かりやすいか

・費用・コストに対して効果が期待できるか

・AIを活用したツールかどうか

・CRMや他ツールと連携できるか

・問い合わせ削減したい度合いで選択する

FAQシステムを選ぶ際は、最初に「何のために導入するのか」という目的をはっきりさせることが重要です。目的によって求められる機能や設計は大きく異なります。

たとえば、顧客向けのサポートに使う場合は、検索のしやすさやスマートフォンでの表示対応、外部公開の柔軟さなどが重視されます。社内やバックオフィス業務に使うなら、更新の手軽さやアクセス制限、部門単位の管理がしやすいかがポイントです。また、コールセンターでの運用を想定するなら、オペレーター間での情報共有機能や対応履歴との連携が求められます。

違いを整理しないまま導入を進めると、「実際の運用と合わなかった」「現場で使われなかった」といった問題が発生しやすくなります。どの部署がどんな目的で使うのかをあらかじめ整理しておくことで、製品選定の軸がはっきりしてきます。

FAQシステムは、現場の担当者が日常的に操作するケースが多いため、複雑な手順を覚えずに使えることが求められます。特に更新作業は、IT部門ではなく、問い合わせ対応をしているスタッフが対応することがほとんどです。

そのため、画面構成や操作メニューが直感的に理解できるかどうかが、運用のスムーズさに影響します。

製品選びの際は、無料トライアルやデモ版を実際に使用し、担当者の視点で操作性を確認しておくと安心です。仕様書や説明文では見えにくい部分にこそ、使い続けやすさの違いが表れます。

予算を踏まえて製品を選ぶ際には、「価格が安いかどうか」だけで判断するのではなく、「業務改善につながるか」という視点も合わせて考えることが大切です。

月額料金や初期費用だけでなく、FAQページの作成・更新にどれだけの人手や時間がかかるかによって、実際の運用コストは大きく変わります。対応件数の削減や作業時間の短縮などが数値として見えていれば、費用対効果を試算しやすくなります。

導入後の負担や回収期間まで含めて、トータルでコストを捉えるようにしましょう。

FAQの情報が増えるにつれ、探しにくさや更新の負担が課題になります。そうした場面で頼りになるのがAI機能です。AI搭載のFAQシステムには、入力された言葉の意味を読み取って適切な質問をサジェストする検索補助機能や、利用頻度の高い質問を自動的に抽出してくれる機能などが備わっているものもあります。

一方で、AIが搭載されていないツールでは、情報の整理や精度向上のたびに人手が必要になり、結果的に工数やコストがかかる可能性があります。

ただし、AIが搭載されていると金額が高額になるケースが多いです。

初期導入時だけでなく、継続的な改善が必要になることを考えると、AIの有無は選定基準の一つですが、本当に必要かどうかは企業によるため、選定軸の一つとして考慮しておきましょう。

FAQシステムは、単体で使うよりも、他のツールと組み合わせて活用されることが多いです。

たとえば、CRM(顧客管理システム)と連携することで、問い合わせの内容に応じて関連するFAQを自動で表示でき、対応の手間を減らせます。マニュアル管理ツールやチャットサポートと組み合わせることで、社内外への情報提供もより効率的になります。

製品を検討する際には、APIが用意されているか、既存システムとの接続実績があるかなど、事前に確認しておきましょう。

ツール同士の連携がうまくいくことで、業務全体の流れもより整理されていきます。

FAQシステムを導入する理由として「問い合わせ対応を効率化したい」というニーズは多くありますが、どの程度の対応範囲を目指すかによって、適した機能や構成は変わってきます。ここでは、削減したい問い合わせのレベルに応じた選び方を2つの視点から整理します。

パスワードの再設定や契約内容の確認など、あらかじめ想定できる質問に対応したい場合は、ユーザーが自分でFAQページを見て解決できるようにすることが大切です。

この場合は、「カテゴリ分けがしやすいか」「キーワード検索が直感的か」など、ユーザーが答えにたどり着きやすい設計かどうかに注目しましょう。目的の情報にスムーズにアクセスできれば、問い合わせ件数を減らすことができます。

対応範囲をもっと広げたい場合は、FAQの見せ方や出し方に工夫が必要です。たとえば、画面操作に応じて関連FAQを自動表示するような仕組みがあれば、ユーザーは迷ったタイミングで答えにたどり着けるようになります。

クラウドサーカスが提供するFullstarのようなツールを活用すれば、Web画面や業務システム上に関連するFAQやマニュアルをその場で表示できます。わざわざ検索させるのではなく、必要な情報を必要なときに提示できるため、ユーザーの自己解決率をさらに高めることが可能です。 マニュアルの有効活用、業務中の質問を減らしたい方へ ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内からの問い合わせを90%削減!

ここでは、導入しやすく、シンプルに使えるFAQツールを中心に取り上げます。テンプレートの充実度や編集画面の使いやすさ、スマートフォン対応といった基本機能がそろっており、初期設定の手間をかけずに運用を始めやすいのが特長です。

ここでは、導入しやすく、シンプルに使えるFAQツールを中心に取り上げます。

テンプレートの充実度や編集画面の使いやすさ、スマートフォン対応といった基本機能がそろっており、初期設定の手間をかけずに運用を始めやすいのが特長です。

中小企業やスタートアップなど、少人数体制でも扱いやすい製品を中心に、コストや機能のバランスに優れた5件を厳選しています。

自社内で必要なスキルや人員を確保できない場合、アウトソーシングは有効な手段となります。特定の業務やプロジェクトを外部の専門業者に委託することで、必要な時に必要なリソースを確保し、リソース不足を解消できます。人材不足が深刻化する業界や中小企業などでは、外部リソースの有効活用が欠かせません。

アウトソーシングを活用する際は、委託先の選定が重要です。実績や専門性、コミュニケーション能力などを総合的に判断し、信頼できるパートナーを選びましょう。また、契約期間、自動更新の有無、解約時の違約金、契約解除事由、契約終了後のデータ移行方法を事前に確認しておくことも重要です。

参考:Tayori公式サイト

企業全体でリソースを共有することで、特定の部門におけるリソース不足を解消することができます。例えば、あるプロジェクトで余剰人員が発生した場合、その人員を他のプロジェクトに一時的に異動させることで、全体的なリソースの最適化を図ることが可能です。部門間での連携を強化し、情報共有を円滑に行うことで、リソースの有効活用を促進しましょう。

参考:ナレッジリング公式サイト

RPA(Robotic Process Automation)ツールを導入することで、定型的なタスクや繰り返し行う作業を自動化し、人的リソースをより高度な業務に集中させることができます。RPA(自動化ツール)やAIを導入することで、ルーチンワークや単純作業を自動化し、従業員の負担を軽減できます。 例えば、データ入力やレポート作成などの作業を自動化することで、従業員はより創造的な業務や戦略的な意思決定に時間を費やすことができるようになります。

参考:Zoho Desk公式サイト

リソースが限られている状況では、全てのタスクを同時並行で進めることは困難です。そこで、プロジェクトの目標達成に最も重要なタスクを特定し、優先順位をつけることが重要になります。重要度の低いタスクは後回しにするか、場合によっては中止することも検討しましょう。本当に必要なタスクに集中することで、リソースを有効活用し、プロジェクトの成功確率を高めることができます。

参考:ヘルプドッグ公式サイト

会議やドキュメント作成などの業務プロセスにおける無駄を排除することも、リソースの効率化に繋がります。会議の目的を明確にし、参加者を必要最小限に絞る、会議時間を短縮するなどの工夫を行いましょう。また、ドキュメント作成においては、テンプレートを活用したり、表現を簡素化したりすることで、作成時間を短縮することができます。これらの小さな改善を積み重ねることで、全体的なリソースの効率化を図ることができます。

次に、機能や拡張性に優れたFAQシステムをご紹介します。AIによる検索補助やチャットツールとの連携、利用状況の分析など、より高度な機能を備えたタイプが中心です。

すでにFAQ運用の基盤があり、さらなる効率化や精度向上を図りたいと考えている場合には、こうした高性能なタイプが選択肢になります。

自社内で必要なスキルや人員を確保できない場合、アウトソーシングは有効な手段となります。特定の業務やプロジェクトを外部の専門業者に委託することで、必要な時に必要なリソースを確保し、リソース不足を解消できます。人材不足が深刻化する業界や中小企業などでは、外部リソースの有効活用が欠かせません。

アウトソーシングを活用する際は、委託先の選定が重要です。実績や専門性、コミュニケーション能力などを総合的に判断し、信頼できるパートナーを選びましょう。また、契約期間、自動更新の有無、解約時の違約金、契約解除事由、契約終了後のデータ移行方法を事前に確認しておくことも重要です。

参考:Zendesk公式サイト

企業全体でリソースを共有することで、特定の部門におけるリソース不足を解消することができます。例えば、あるプロジェクトで余剰人員が発生した場合、その人員を他のプロジェクトに一時的に異動させることで、全体的なリソースの最適化を図ることが可能です。部門間での連携を強化し、情報共有を円滑に行うことで、リソースの有効活用を促進しましょう。

RPA(Robotic Process Automation)ツールを導入することで、定型的なタスクや繰り返し行う作業を自動化し、人的リソースをより高度な業務に集中させることができます。RPA(自動化ツール)やAIを導入することで、ルーチンワークや単純作業を自動化し、従業員の負担を軽減できます。 例えば、データ入力やレポート作成などの作業を自動化することで、従業員はより創造的な業務や戦略的な意思決定に時間を費やすことができるようになります。

参考:Helpfeel公式サイト

リソースが限られている状況では、全てのタスクを同時並行で進めることは困難です。そこで、プロジェクトの目標達成に最も重要なタスクを特定し、優先順位をつけることが重要になります。重要度の低いタスクは後回しにするか、場合によっては中止することも検討しましょう。本当に必要なタスクに集中することで、リソースを有効活用し、プロジェクトの成功確率を高めることができます。

参考:アルファスコープ公式サイト

リソースが限られている状況では、全てのタスクを同時並行で進めることは困難です。そこで、プロジェクトの目標達成に最も重要なタスクを特定し、優先順位をつけることが重要になります。重要度の低いタスクは後回しにするか、場合によっては中止することも検討しましょう。本当に必要なタスクに集中することで、リソースを有効活用し、プロジェクトの成功確率を高めることができます。

参考:Service Cloudサービスページ

ここでは、導入しやすく、シンプルに使えるFAQツールを中心に取り上げます。テンプレートの充実度や編集画面の使いやすさ、スマートフォン対応といった基本機能がそろっており、初期設定の手間をかけずに運用を始めやすいのが特長です。

ここでは、導入しやすく、シンプルに使えるFAQツールを中心に取り上げます。

テンプレートの充実度や編集画面の使いやすさ、スマートフォン対応といった基本機能がそろっており、初期設定の手間をかけずに運用を始めやすいのが特長です。

中小企業やスタートアップなど、少人数体制でも扱いやすい製品を中心に、コストや機能のバランスに優れた5件を厳選しています。

FAQの特長のひとつが、サポート業務の省力化です。よくある質問をあらかじめ公開しておくことで、同じ内容への対応を繰り返す必要がなくなり、担当者の負担を減らすことができます。定型的な問い合わせに個別で答える必要がなくなるため、担当者は他の業務に集中しやすくなります。

問い合わせ数の多い企業では、こうした負荷軽減の積み重ねが日々の業務効率や対応品質の安定につながります。

ユーザー自身が疑問を解消できる環境が整っていれば、問い合わせの手間が省けるだけでなく、サポートを待つストレスも減らせます。特に夜間や休日など対応が難しい時間帯でもFAQがあれば、ユーザーは必要な情報にすぐアクセスできます。

「自分で調べてすぐに解決できた」という体験は、企業への信頼感にもつながります。また、ユーザー目線で設計されたFAQは、ただのQ&A集にとどまらず、顧客との接点としても機能します。問い合わせ数を抑えながら、満足度の向上を両立できる点が大きなメリットです。

FAQシステムは、社内に散在する知見やノウハウを集約し、共有する場としても活用できます。現場で得られた対応のコツや、ユーザーからの声を反映させることで、情報は蓄積され、価値あるナレッジとして育っていきます。

属人化の防止や新人教育の効率化にもつながり、「この問い合わせにはどう答えるべきか」といった判断に迷わなくなるのも利点です。特に部署をまたぐ業務連携が必要な場合には、共通の参照先として機能し、チーム全体のスピードと精度を底上げできます。継続的に更新されることで、FAQは組織の資産として定着していきます。

FAQシステムは非常に便利なツールですが、すべての情報ニーズを満たせるわけではありません。特に「タイミングよく情報を表示する」「操作中のユーザーに対して適切なサポートを出す」といった動的な対応には限界があります。こうした場面では、ユーザーがFAQのページを探す前に離脱してしまうケースもよく見られます。

そこでポイントになるのが、画面上に直接ガイドやチュートリアルを表示できるツールの活用で、「デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)」がそれにあたります。

国産のデジタルアダプションプラットフォーム「Fullstar」のようなツールを使えば、Webページ上でユーザーがつまずいた瞬間に、関連するFAQや操作ガイドをその場に表示することができます。あらかじめFAQに誘導するのではなく、「必要な情報をその場で見せる」設計により、自己解決率をさらに高めることが可能になります。

また、Fullstarはプログラミングの知識がなくてもチュートリアルを作成できたり、アンケート機能でユーザーの声を集めたりと、日々の改善にもつなげやすいのが特長です。FAQと併用することで、問い合わせの削減効果をさらに高められるでしょう。

ここまでご紹介してきた通り、FAQシステムには機能や価格、対応範囲にそれぞれ違いがあります。「問い合わせ対応の負担を減らす」「顧客満足度を高め、長期的な関係構築につなげたい」など、目的によって適したツールは変わってきます。 フォーム入力後、資料を閲覧できます。

導入を検討する際は、予算や社内体制、ユーザーのITリテラシーといった観点も含めて、自社に合うバランスを見極めることが大切です。最近では、FAQだけでは対応が難しいユーザーが迷いやすい場面を補うために、ナビゲーションツールを組み合わせて運用するケースも増えています。

FAQの整備に加え、迷わせない導線づくりまで含めて改善を進めていくことで、サポート体制は一段と強化されます。ツールを選ぶ際は、FAQそのものの機能だけでなく、自動化の範囲や人によるフォロー体制とのバランスも含めて検討すると、運用の手応えが格段に変わってくるでしょう。

FAQの整備に加え、顧客のつまずきを事前に防ぐ導線づくりも含めて改善したいと考えているなら、Fullstarのようなデジタルアダプションプラットフォームの導入もぜひ検討してみてください。

【3分でわかる】Fullstar(フルスタ)概要資料

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行