システム移行とは、現在利用しているシステムやデータを、新しい環境へ移し替える作業のことです。「いまのシステムが古くなって、業務効率が落ちてきた」「事業拡大にあわせてシステム全体を見直したい」といった課題を解決し、ビジネスの成長を支えます。

しかし、いざ取り組むとなると「どのような方法を選べばいいのか」「失敗しないための計画はどう立てるべきか」など、悩む方も多いのではないでしょうか。

またベンダーに任せっきりになると、初めてのシステム移行や経験の浅い担当の場合「(よくわからないけど)大丈夫です」となってしまいかねないです。

期日までに実現するためのスムーズな進行と慎重な選定・確認の両立が求められます。

本記事では、システム移行を円滑に進めるための基本的な手順や移行方式、よくある失敗と成功させるポイントについて、わかりやすく解説します。自社に最適な移行計画を立てるための、最初のステップとしてぜひご活用ください。

【社内システム担当のお悩みを解決します】

あらゆるシステムの「導入しただけ」を防ぎませんか?

システム画面上に「吹き出しガイド」や「チュートリアル」を”あとのせ設置”することで、システム習熟度の向上と問い合わせ対応コストの削減を実現。

「問い合わせ90%削減」や「申請差し戻し47%削減」、「95%がマニュアル以上に分かりやすいと回答」など、具体的な取り組み事例とツールを資料にまとめました。

◆詳細と事例はこちら >

目次

システム移行とは、現在使っているシステムやソフトウェア、データなどを、新しい環境へ移す一連の作業を指します。ビジネスの成長や技術の進化に対応するには、使い続けているシステムも適切なタイミングで見直し、移行していく必要があります。

では実際にどんな時に「システム移行」って必要になるんでしょうか?よくあるケースをいくつか見てみましょう。

まずは機器の老朽化やメーカーのサポート切れです。パソコンやサーバーが古くなったり、OSやソフトの公式サポートが終了してしまったりするケースです。サポートが切れたシステムを使い続けるのは、いわば鍵の壊れた家に住み続けるようなもの。セキュリティが甘くなり、故障や情報漏えいのリスクが高まるため、移行を考えなければいけません。

次に会社の合併や事業拡大が挙げられます。会社の合併や買収で、気づけば社内に色々なシステムがごちゃ混ぜに…なんてこともありえます。これでは仕事の効率が悪いので、一つにまとめてスッキリさせるためにシステム統合が必要になります。

一番多いのは、システムが時代遅れに(レガシーシステム化)でしょう。長年がんばってくれたシステムも、今のビジネスのやり方に合わなくなってしまうことがあります。昔は優秀でも、時代遅れになるとかえって仕事の足かせになってしまうこともあります。経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」のように、放っておくと会社の競争力がガクンと落ちてしまうかもしれません。

近年の市況として強く求められているのが、クラウド化やセキュリティ強化の流れです。最近は、もっと安全で柔軟な働き方を実現するために、社内サーバー(オンプレミス)からクラウドサービスへ移行する企業がとても増えています。場所を選ばずに仕事ができたり、最新のセキュリティ対策が手軽に導入できたりといったメリットがあるからです。

こうしてみると、システム移行は単なる「システムの入れ替え」というより、これまでのやり方を見つめ直して、ビジネスをさらに加速させるための前向きなステップアップと言えます。

関連記事:2025年の崖とは?本当に2025年までの問題なのか?

「データ移行」と似た言葉としてよく挙げられますが、システム移行とはカバーする範囲が異なります。

つまり、データ移行はシステム移行のひとつの工程に過ぎません。システム移行では、業務の土台ごと動かすため、より綿密な準備と慎重な対応が求められます。

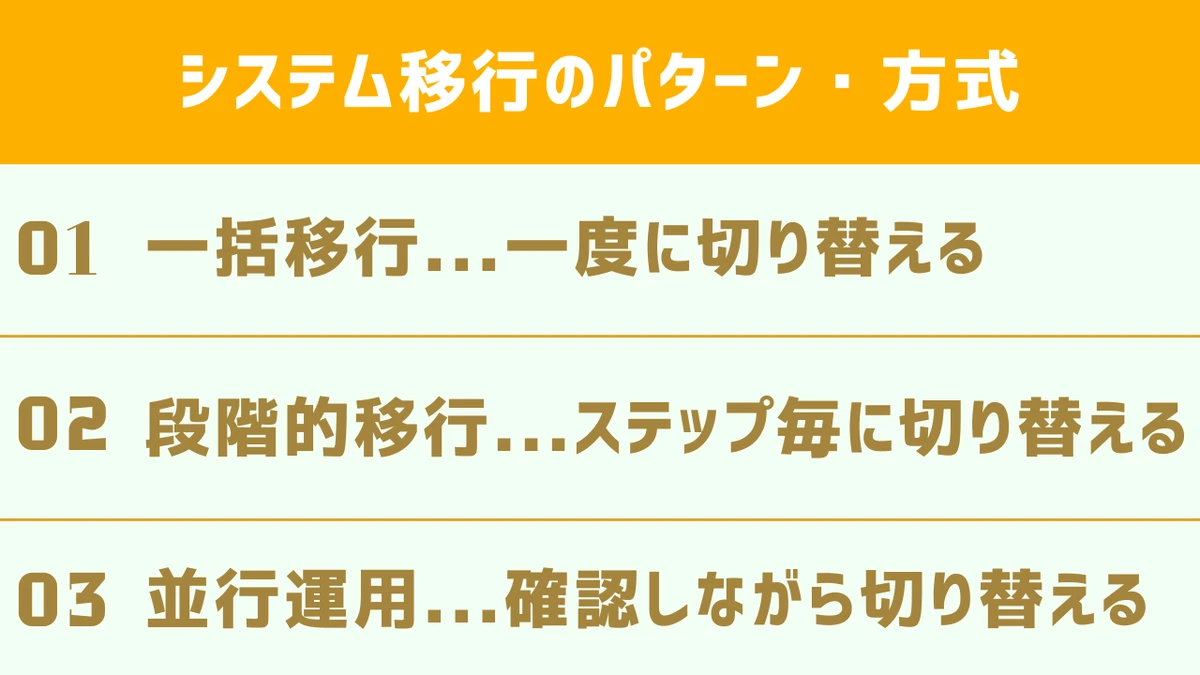

システム移行を円滑に進めるには、自社の状況に合ったパターン(方式)を選ぶことが重要です。主な移行パターンは、「一括移行」「段階的移行」「並行運用」があります。どれを選ぶかによって、リスクやコスト、スケジュールに大きな差が出るため、それぞれの特徴を理解し、自社にとって最適な方法を検討しましょう。

一括移行は、旧システムを完全に停止し、新システムに一度で切り替える方式です。大型連休など、業務への影響が少ないタイミングを狙って一気に移行するケースが一般的です。

この方式の大きな特長は、移行期間が短く、比較的コストも抑えやすい点です。新旧システムを同時に管理しないため、全体の構成がシンプルになり、運用面での負担も軽減されます。

ただし、移行中はシステムを完全に停止しなければならないため、その間の業務に支障が出ます。切り替え後に重大な不具合が発覚した場合、旧システムに戻すことはできますが、原因の特定や復旧には手間と時間がかかります。

段階的移行は、システム全体を部門や拠点、機能ごとに分けて、順を追って新システムに切り替えていく方法です。一気に移行せず、ステップを踏むことで、万が一トラブルが発生しても影響を限定的に抑えられます。利用者が徐々に新システムに慣れていけるのも、現場の混乱をさけるうえで大きなメリットです。

一方で、すべての切り替えが完了するまでには時間がかかります。その間は旧システムと新システムが共存するため、両者を連携させるための仕組みづくりが求められます。スピードよりも確実性を重視したいケースに適した方式です。

並行運用は、新システムを導入して稼働させながら、旧システムも併用する方式です。新旧のシステムを同時に動かし、出力結果などを比較して問題がないことを確認してから、旧システムを停止します。

この方法の強みは、移行時の安全性が非常に高いことです。新システムに不具合があっても、旧システムを使って業務を続けられるため、ビジネスへの影響を最小限に抑えられます。金融機関のように、少しの停止も許されない分野でよく採用される方式です。

2つのシステムを同時に運用するため、コストや人員の負担は大きくなります。同じ内容を両方のシステムに入力する必要があるため、現場担当者の作業量も増えがちです。準備と体制が整っている企業向けの選択肢といえるでしょう。

システム移行をスムーズに進めるには、決められた手順に沿って、一つひとつのタスクを確実に実行していくことが大切です。ここでは、移行における主要な6つのステップと、それぞれに必要なタスクについてご紹介します。

参考:システム導入の進め方完全マニュアル|失敗しないためのポイント

システム移行は、現状把握からはじまります。まずは、移行対象となる現行システムを調査し、どの資産を移行するのか、どんな課題が潜んでいるのかを明確にしましょう。

この段階では、設計書や仕様書などの資料確認に加え、実際に運用している現場担当者へのヒアリングが重要です。資料に書かれていない「暗黙のルール」や、現場特有の課題を具体的に洗い出すことで、移行後のトラブルを防ぎやすくなります。

あわせて、移行対象となるデータの整理も進めておくと効率的です。すべてのデータが必要とは限らないため、たとえば「5年以上前のデータは除外する」といった社内ルールを設けておくと、作業負担やコストを抑えられます。また、現行システムは必ずバックアップを取得しておきましょう。

【主なタスク】

調査で得た情報をもとに、プロジェクトの全体像を明確にする「移行計画書」を作成します。この計画書は、移行の目的や進め方を関係者と共有し、スムーズな連携を実現するための基盤になります。

「いつまでに」「何を」「どのように」進めるのか、といった基本方針に加えて、移行方式(一括/段階的/並行)、具体的なスケジュール、体制、想定されるリスクとその対策までを盛り込みましょう。計画段階で認識をそろえることが、後工程の混乱を防ぐポイントです。

【移行計画書の主な項目】

| 項目 | 主な内容 |

|---|---|

| 移行概要・方針 | プロジェクトの目的・ゴール・前提条件の定義 |

| 移行対象 | 対象となるデータ、アプリケーション、機能などの範囲 |

| 移行方式 | 一括・段階的・並行運用のいずれかを決定 |

| スケジュール | 実施タスクと各工程のタイムライン |

| 推進体制 | 責任者、担当者、役割分担の明確化 |

| リスクと対策 | 想定されるトラブルや課題と、その対処策 |

| テスト計画 | テスト内容、実施環境、手順の明示 |

【主なタスク】

計画が整ったら、次は移行作業に備えた準備に入ります。新しいシステムが動作する環境を構築し、本番と同じ手順で移行リハーサルを実施します。

テストは、可能な限り本番に近い環境で行い、移行計画通りに進行できるかを確認しましょう。手順の抜けや作業時間の見積もり誤差、想定外の問題など、事前に洗い出せる点は多くあります。ここでの気づきを反映し、本番作業に備えましょう。

【主なタスク】

リハーサルを終えたら、いよいよ本番の移行作業に入ります。確定した手順書に従いながら、慎重に作業を進めていきます。

旧システムを停止し、データの移行やシステムの切り替えを実行します。万が一のトラブルに備え、作業は複数名で行い、進捗状況をリアルタイムで確認しながら進めるのが基本です。

【主なタスク】

システムの切り替えが完了したら、新システムが正しく動作しているかを確認します。移行したデータに漏れや不備がないか、機能が正しく稼働するかを一つひとつ検証しましょう。

「データが正しく移行されているか」という基本的な確認はもちろん、形式や種類に不備がないか細かいチェックも行います。不完全なデータを稼働すると、大きなトラブルを引き起こしてしまいます。

さらに、複数ユーザーが同時にアクセスした場合を想定した負荷テストも実施します。ここで、実際の業務利用に耐えられる品質かどうかを最終確認します。

【主なタスク】

すべてのテストをクリアしたら、正式に新システムを稼働させます。稼働直後は、操作に慣れない利用者からの問い合わせや、不具合が発生しやすいタイミングです。サポート体制を整えて、スムーズな立ち上がりを支援しましょう。

利用者向けマニュアルの配布や操作研修の実施も必要です。操作方法や旧システムとの違い、トラブル時の連絡先などを明確に伝え、安心して使いはじめてもらえる環境をつくります。

【主なタスク】

関連記事:

【2025年】社内ヘルプデスクツール比較10選!おすすめの選び方と社内問い合わせ効率化のポイントも解説

もう失敗しない!マニュアル作成のポイントをDXコンサルが徹底解説

システム移行は、移行元と移行先の環境によって、いくつかの種類に分けられます。ここでは、代表的な3つのパターンを見ていきましょう。それぞれの特徴を把握しておくことで、自社に合った移行計画を立てやすくなります。

自社でサーバーなどを管理する「オンプレミス」環境から、クラウド事業者が提供するサーバーをインターネット経由で利用する「クラウド」へ移行するパターンです。近年、特に注目されており、多くの企業がこの方式を採用しています。

クラウドへの移行では、サーバーの購入費や保守作業にかかる手間を減らせるのが大きなメリットです。さらに、必要に応じてリソースを増減できるため、変化の早いビジネス環境にも柔軟に対応できます。

ただし、インターネットを経由する分、セキュリティリスクへの備えが欠かせません。既存システムとの連携方法にも工夫が求められます。

現在利用している古いサーバーやネットワーク機器を、新しいオンプレミス環境に更新する方法です。社内ネットワーク内で完結するため、外部の影響を受けにくく、安定したセキュリティレベルを維持しやすいという特長があります。

自社の業務フローに合わせてシステムを細かく作り込めるため、独自の要件が多い場合に適しています。ただし、サーバーなどの設備はすべて自社で調達する必要があり、初期費用がかさむ傾向にあります。保守や運用も社内で対応するため、人的リソースの確保も考慮しましょう。

「レガシーシステム」と呼ばれる、長年使い続けて老朽化したシステムを、全面的に新しいシステムに入れ替えるパターンです。いくつかのシステムでは、旧型のシステムがセキュリティサポートやアップデートの対象外になるために新システムに移行する必要があるものがあります。

単なる機器の入れ替えだけでなく、業務プロセスそのものを見直し、非効率な部分を解消することが主な目的です。近年では、DX(デジタルトランスフォーメーション)への対応を視野に入れたシステム再構築が進んでおり、多くの企業がこの課題に取り組んでいます。

関連記事:社内DXとは?いまさら聞けない進め方のポイントや事例をご紹介

システム移行は、大規模なプロジェクトであるため、予期せぬトラブルが起きることもあります。ここからは、よくある失敗例をもとに、移行を円滑に進めるための5つのポイントを解説します。

よくあるのが、スケジュールがタイトすぎて対応が追いつかないケースです。どれだけ計画を練っても、不測の事態は起こり得ます。冷静に対処するためにも、余裕のあるスケジュールを組んでおきましょう。

特に、リハーサル段階で不具合が見つかった場合は、再テストや前の工程まで戻って作業することもあります。その時間を見込んだ日程にすることで、メンバーの精神的な余裕にもつながり、結果として作業の品質を高めます。

作業中のミスでデータを失ってしまうのは、なんとしても避けたい失敗のひとつです。移行作業をはじめる前には、現行システムの完全なバックアップを必ず取得しましょう。

その際は、処理負荷によるパフォーマンス低下にも注意が必要です。保存先の容量を十分に確保し、使用するメディアによっては時間がかかることもあるため、余裕を持った作業時間を見積もっておくと安心です。

顧客情報などの業務データに加え、OSや設定ファイルも含めて、システム全体をまるごと復元できる状態にしておきましょう。

移行後に「必要な情報が抜けていた」「古いデータのままだった」といった問題が起こると、業務に直接支障をきたします。こうしたミスの多くは、計画段階で現場の声が十分に反映されていないことが原因です。

精度を高めるには、事前の棚卸しがポイントです。実際にデータを扱う担当者と一緒に、どの情報を移すか丁寧に洗い出しましょう。

「新システムがうまく使われない」「現場で混乱が起きている」といった課題も、システム移行の現場でよく見られます。その多くは、仕様や操作方法が十分に共有されていないことが原因です。

システム移行はIT部門だけで完結するものではありません。実際に運用する現場の声を早い段階から取り入れ、全体で準備を進めることが、導入後のギャップを減らすポイントになります。

特に注意したいのが、現行システムの仕様書と、実際の運用にズレがあるケースです。表に出てこない独自ルールや手順が現場に根付いていることも多いため、ヒアリングを通じて、実情をしっかり把握しておきましょう。

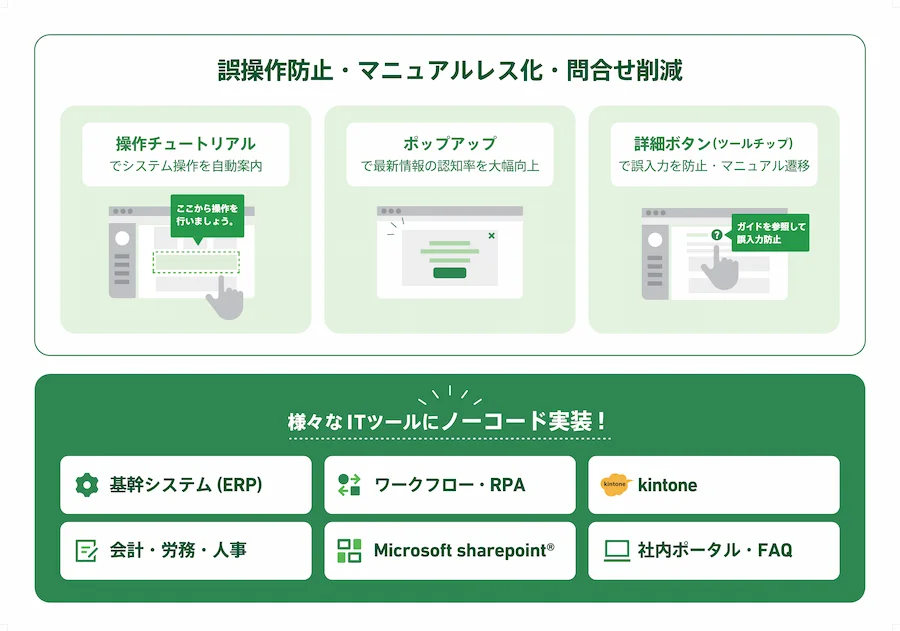

せっかく新しいシステムを導入しても、使われなければ成果は出ません。この課題を解決するのが、デジタルアダプション(DAP)という考え方です。

デジタルアダプションプラットフォーム「Fullstar」を活用すれば、システムの画面上に「次はこちらをクリック」といった操作ガイドを直接表示できます。マニュアルを読まなくても直感的に操作できるため、習熟のスピードが上がり、問い合わせ件数も減らせます。現場の負担を軽減し、移行の効果も短期間で引き出すことができるでしょう。

関連記事:導入で終わらないことがポイント!デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)とは?導入のメリットや機能を紹介!

システム移行は、古くなったシステムを刷新し、業務の効率を高めるための大切な取り組みです。移行方式の選定や計画段階での準備を丁寧に進めることで、トラブルを減らし、成果につながりやすくなります。

また、システムの入れ替えは単なる更新作業ではなく、業務そのものの見直しにつながるチャンスでもあります。ビジネス全体の質を高め、競争力を伸ばす土台づくりとして捉えましょう。

ただし、移行後の運用がうまくいかず、現場に浸透しないまま終わってしまう例もあります。こうした課題に対応するためには、デジタルアダプションの導入が有効です。

クラウドサーカスが提供する「Fullstar(フルスタ)」では、ノーコードでチュートリアルやツールチップなどの操作ガイドを作成でき、新システムへの定着をスムーズに後押しします。問い合わせ対応の負荷を減らし、投資した分の効果を早期に実感することも可能です。確実なシステム移行を実現し、企業の競争力強化につなげていきましょう。

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行