マニュアル化とは、特定の業務の手順や担当者のノウハウを、誰が見てもわかるように整理・可視化することです。「この業務は特定の人しかできない」「人によって作業の質に差が出てしまう」といった課題はありませんか。これらは、業務の属人化が原因かもしれません。マニュアル化で改善できる可能性があります。

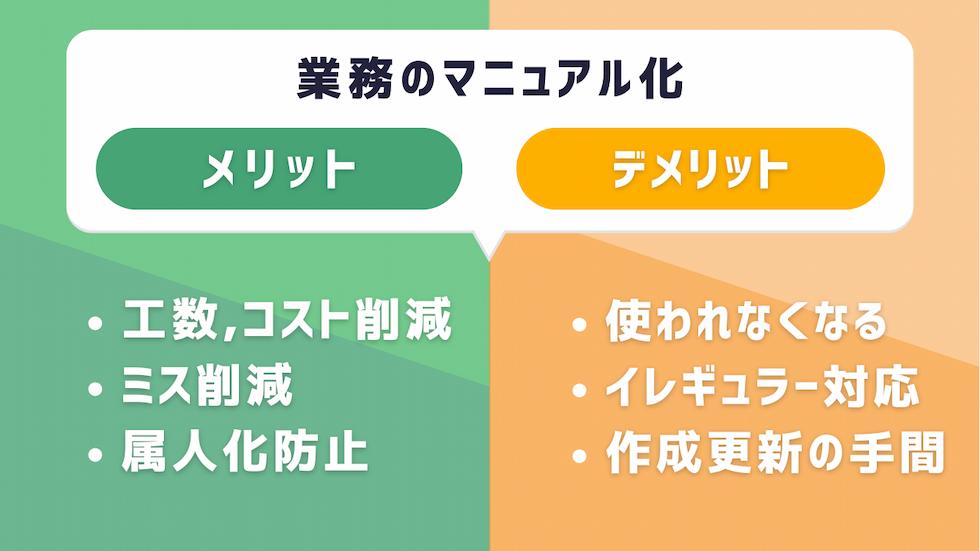

そこで本記事では、マニュアル化のメリット・デメリットから、成功するためのポイント、さらには具体的な成功例までわかりやすく解説していきます。

【マニュアル・FAQ作成をご検討の方へ】

優れたマニュアル・FAQの効果をさらに最大化させる方法をご存じですか?

システムの画面上にマニュアルを「吹き出しガイド」形式で直接表示する仕組み(dap)で、マニュアルを探しに行く必要が無く、システムの”定着化”と”問い合わせ削減”を同時に実現できます。

「問い合わせ90%削減」や「申請差し戻し47%削減」、「95%がマニュアル以上に分かりやすいと回答」など、具体的な取り組みを資料にまとめました。

◆詳細と事例はこちら >

目次

参考:クラウドサーカスの「Fullstar」動画マニュアルサイト

業務のマニュアル化とは、社内の業務手順やルール、注意点などをわかりやすく整理し、文書や図でまとめることを指します。作業の流れを可視化することで、誰が担当しても同じような成果が出せるようになります。

個人の経験や感覚に頼っていた業務も、マニュアル化によって再現性が高まります。たとえば、新人が何をどう進めればいいか迷わず作業できるようになったり、急な引き継ぎでも一定の品質が保たれたりと、現場での負担を減らす効果があります。

マニュアルの形式はさまざまで、文章中心のドキュメント型、パワーポイント等で図や表を活用したスライド型、最近では動画マニュアルの形式も増えています。業務の内容や利用シーンに応じて、使いやすい方法を選ぶとよいでしょう。

例えばクラウドサーカス社のデジタルガイド作成・DAPツール「Fullstar」については、具体的な操作や設定に関する動画マニュアルページを用意しています。

システム上の実際の動きを真似しながら操作をすることで適切な設定ができるようにすることが目的であり、画像よりかは実際の操作画面を動画で魅せる方が分かりやすいため、動画マニュアルにしています。

業務のマニュアル化は、属人化のリスクを減らし、組織全体のパフォーマンスを安定させるために重要なプロセスです。特に複数人で業務を回すチームや部署では、効率的な情報共有の仕組みとして活用が広がっています。

マニュアル化と似た意味で使われる言葉に「標準化」があります。標準化とは、誰が担当しても同じ品質で業務ができるよう、ルールや成果物の基準を決める取り組みをいいます。

たとえば、社内で使う申請フォーマットを統一したり、問い合わせ対応のルールを決めたりするのがその一例です。

マニュアル化は、そうして決められたルールや基準を、具体的な手順としてわかりやすく文書化する作業です。つまり、マニュアル化は、標準化を実現するためのひとつの手段といえるでしょう。

マニュアルは、ただの「使い方説明書」ではありません。業務に関する知識やノウハウが凝縮されており、企業にとって貴重な資産のひとつです。多くの企業が、新人育成や業務効率の向上を目的に、マニュアルを活用しています。

例えば営業担当が顧客管理システムに情報登録する際のシーンで考えてみましょう

営業担当のあなたは、顧客の新規登録画面を開きます。しかし、「顧客ステータス」という項目で手が止まります。「"アプローチ中"と"リード"って、どう違うんだっけ…?」明確な基準がないため、自分の判断で「リード」を選択します。電話番号も、ハイフンを入れるべきか迷いながら入力します。

こうした小さな"自己判断"の積み重ねが、後々大きな問題を引き起こします。ある人は「(株)」と入力し、別の人は「株式会社」と入力、データの表記揺れや重複登録が頻発し、いざ分析しようとしても正確なリストが作れず、営業の機会損失に繋がってしまうのです。高価なツールが、ただの"入力が面倒な箱"になってしまいます。

まず「顧客管理ツール利用マニュアル」を開きます。そこには、

顧客ステータス定義:初回接触済みなら「リード」、具体的な商談に進んだら「アプローチ中」を選択する。

入力ルール:会社名の「株式会社」は、全て「(株)」に統一する。電話番号はハイフンなしで入力する。

といった共通ルールが、スクリーンショット付きで明確に定められています。あなたは迷うことなく、誰が見てもわかる正確なデータを登録できます。

これにより、ツールは初めて「使える情報資産」となり、的確な営業活動や経営判断を支える強力な武器になるのです。高価なアプリも、マニュアルという共通のルールブックがあってこそ、活用につながるのです。

このようにマニュアルがあれば、業務の流れや手順をひと目で確認でき、説明の内容も統一されます。その結果、担当者による対応のばらつきが少なくなり、一定の品質が保ちやすくなります。

また、口頭では伝わりきらない細かなポイントも、マニュアルに残しておけば、必要なときにいつでも見直せます。同じ質問が何度も繰り返される、担当者ごとにやり方が違うといった悩みも軽減されるでしょう。

マニュアルは、完成させるものではなく、チーム全体で育てていくものです。作って終わりではなく、現場の声を反映させながら運用していくことで、会社の大きな力になっていくでしょう。

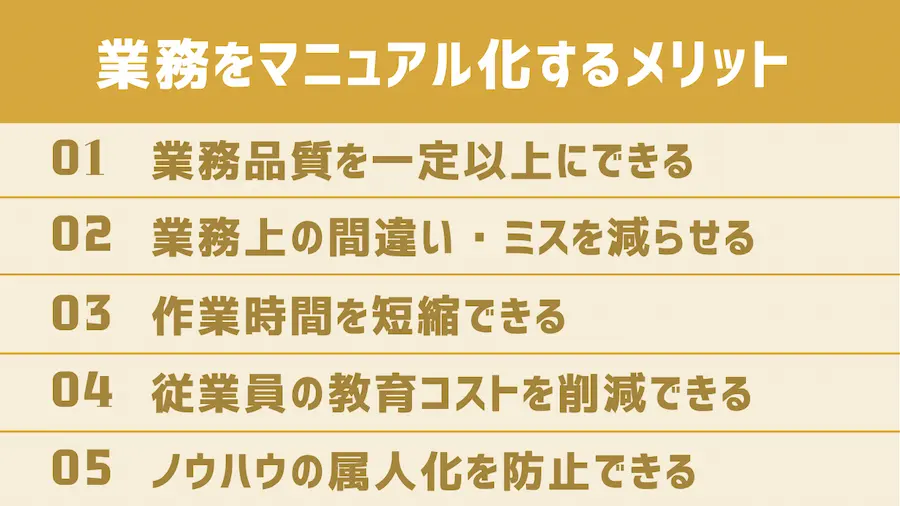

ここからは、代表的な5つのメリットを具体的に解説していきます。

マニュアルがあれば、誰が業務を担当しても同じ手順で進められるため、対応のばらつきを防げます。経験や勘に頼るのではなく、共通のルールに沿って作業するので、いつでも質の高い業務が行えます。

たとえば、顧客対応では人によって案内内容が変わるケースがありますが、対応フローや回答例をマニュアルにまとめておけば、誰が対応しても安定したサービスが提供できます。

手順が文書化されていると、後から何度でも見返せるため、抜けや漏れ、手順の飛ばしも防ぎやすくなります。

手順をマニュアル化しておくと、単純なミスや勘違いといったヒューマンエラーの発生を抑えられます。正しい手順が明確になるため、個人の判断に頼りすぎず、より正確に仕事が進められます。

特に、手順が多い業務や専門知識が求められる業務では、マニュアルが大きな役割を果たします。一緒にチェックリストも用意しておけば、確認作業もスムーズになり、同じようなミスが繰り返されるリスクも減らせるでしょう。

「次に何をすればいいのか」「どう進めればいいのか」と悩む時間を減らせるのもマニュアルのメリットです。たまにしか発生しない業務も、その都度やり方を調べたり、詳しい人に聞いたりする手間がなくなり、仕事全体のスピードが上がります。

また、経験の浅いメンバーでもマニュアルを参照すれば、自力で業務を進めやすくなります。単純なルーティンだけでなく、手順が多い業務でも、迷わず進められる環境が整えば、作業効率も自然と高まります。

新人や異動者への説明がマニュアルで補えると、育成にかかる時間を大きく削減できます。「このマニュアルの通りにやってみて」と伝えるだけで、イチから説明する必要がなくなるため、先輩や管理職の負担も大幅に軽減されます。

もちろん、実際の業務を通じた指導も重要ですが、マニュアルがあれば基礎的な知識の習得は、自ら学ぶことができます。

教える側はコア業務に集中しやすくなり、学ぶ側も自分のペースで復習できるため、成長スピードが早まります。教え漏れや伝達ミスの防止にもつながり、現場へのスムーズな定着が期待できるでしょう。

マニュアル化の大きなメリットが、業務の「属人化」を防げることです。属人化とは、ある業務を特定の人だけが理解しており、他の人が代わりに対応できない状態のことです。このような状況では、担当者が急に休んだときに業務が止まってしまうリスクが生まれます。

マニュアルがあれば、暗黙のルールやノウハウも文書として蓄積でき、組織全体で共有が可能です。後から引き継ぎが発生しても、「その人しかできない」という状況が減り、業務が滞りません。結果として、組織としての安定感が増し、継続的な成長にもつながっていきます。

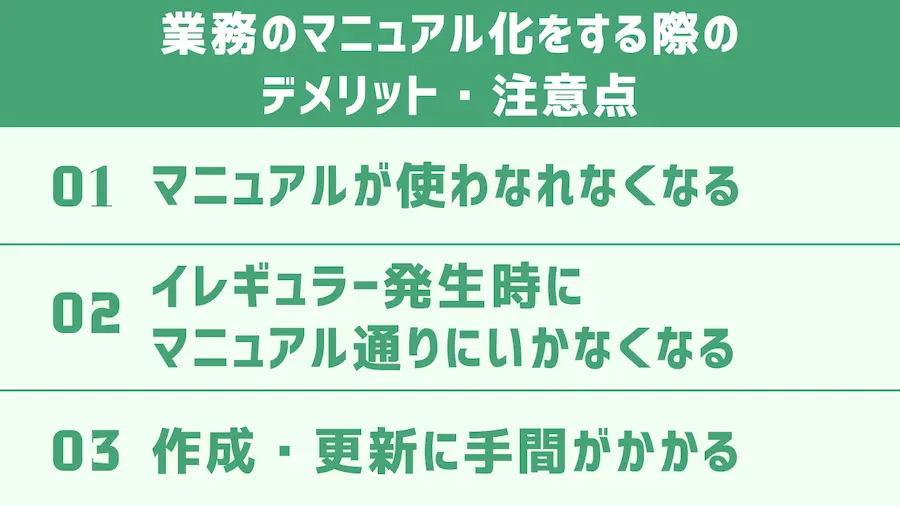

マニュアル化することは多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットもあります。ここでは、代表的な3つのデメリットを解説します。

せっかく作成したマニュアルも、現場で使われずに放置されてしまうことがあります。よくある原因は、「業務の実態とマニュアルの内容にズレがある」「更新されず古い情報のままになっている」などです。

業務フローや使用ツールは、ビジネスの変化にあわせて変わっていくものです。マニュアルも同様に定期的なアップデートをする必要があります。

また、「どこにあるかわからない」「探しにくい」といった管理面の課題もあります。ただ作って終わりではなく、現場でスムーズに使える形に整え、必要なときにすぐ確認できる運用体制が求められます。

マニュアルに沿って進めることで、業務の安定性は高まります。しかし、それだけに頼りすぎると、イレギュラーな場面で柔軟に対応できなくなる恐れがあります。

たとえば、予想外のシステムエラーや、特殊な顧客からの問い合わせなどは、マニュアル通りでは対応しきれないこともあります。判断が必要な場面では、現場の経験や対応力が求められますが、マニュアルに頼りすぎると、自ら考える力が低下してしまいます。

そのため、マニュアルには「困ったときの相談先」や「判断の目安になる条件」なども盛り込み、状況次第で使える内容にしておくのがおすすめです。すべてをマニュアルに頼るのではなく、基本的なガイドラインとして活用し、柔軟な対応ができる体制を意識しましょう。

マニュアルをつくるには、業務の流れを整理し、わかりやすくまとめる作業が必要です。文章作成だけでなく、図や画像の準備も含めると、相応の時間と労力がかかります。

さらに、業務内容が変わるたびに内容を見直す必要があります。ひんぱんに変化がある業務では、「更新の時間が取れない」と感じる場面も出てくるでしょう。

とはいえ、更新されないマニュアルは現場とズレが生じ、かえって混乱のもとになります。一度きりの作業ではなく、「どう運用・保守していくか」を含めて、組織全体で仕組みとして管理することが重要です。

マニュアル化の効果を最大限に引き出すには、業務の特性を見極め、向いているものから作成するのがポイントです。ここでは、どのような業務をマニュアル化すべきか、具体的な切り分け方を解説します。

定期的に発生し、決まった手順で進める「ルーティン業務」は、マニュアル化に向いています。一方、専門的知識や経験、状況判断が求められる「非定型業務」は、単純なマニュアルだけでは対応が難しくなります。

マニュアル化に向いている業務と向いていない業務は以下のとおりです。

| マニュアル化に向いている業務 | マニュアル化に向いていない業務 | |

|---|---|---|

| 特徴 | 手順が決まっており、誰が対応しても同じ成果が出せる「定型業務」 | 決まったフローがなく、専門知識や経験が求められる「非定型業務」 |

| 業務例 |

|

|

事務手続き、受発注、データ入力、電話対応など、手順が明確で定型化できる業務からマニュアル化を進めれば、どんなメンバーでも同じ品質で処理できるようになります。単なるテキストだけでなく、フローチャートや画像も組み合わせれば、マニュアルの使い勝手が一段とよくなります。

クライアント対応、クレーム処理、突発的な問題など、単なる手順だけでは対処できない業務もあります。こうした業務は、マニュアルを「手順書」にするのではなく、「判断のポイント集」にまとめるのが効果的です。

たとえば、「クレーム対応」であれば、具体的なセリフを決めるのではなく、「まずはお客様の言葉を遮らず、最後まで聞く」「解決案はA案・B案から検討する」といった判断の軸や考え方を書き出しておきます。これによって、「どんな基準で判断すればよいか」「過去の事例から何が学べるか」が明確となり、メンバーの成長や判断力の向上につながります。

実際に弊社の経理業務担当に「会計処理業務の何を効率化したいか?」と聞いたところ、「人が判断する必要がある業務を減らしたい。従業員にこちらから確認する工数も大きいし、判断軸がわからないと他の業務も圧迫してしまう。そのため判断軸を決めて従業員自身で判断できるようにしたい」との声がありました。

私自身もCRM運用をしている中で同様の感覚を持っているため、マニュアルは「業務マニュアル」の中に補足として「シーン別に判断軸をまとめたマニュアル」のページも用意しておくとよいでしょう。

経営判断や新規事業の立案、コンサルティングなど、答えが一つでない業務を単純にマニュアル化してしまうと、柔軟性が失われたり、質が低下したりするリスクも出てきます。自由な発想を妨げ、変化への対応を遅らせる原因にもなりかねません。

こうした業務では、マニュアルよりも、「判断の方向性」や「過去の成功・失敗事例」をまとめたガイドラインを用意しておく方が有効です。

マニュアル化できないからといって、何も残さないのではなく、後から役立つヒントだけでも整理しておきましょう。そうすれば、メンバーそれぞれが状況に応じて判断でき、組織のノウハウとして着実に蓄積されていきます。

関連記事:マニュアル作成の失敗から学ぶ :読まれないマニュアルを作らない方法

業務マニュアルは、「使われてこそ価値がある」という意識で、戦略的に作成・運用することが大事です。ここでは、マニュアル化を成功へ導く4つのポイントを解説します。

マニュアルをゼロから作ると、項目立てやデザインだけでも時間がかかります。効率よく進めるなら、テンプレートやマニュアル作成ツールの活用がおすすめです。

たとえば、GoogleドキュメントやWordなどで提供されているテンプレートを使えば、必要な項目が整理されており、情報の抜け漏れを防げます。デザインを考えることもなく、順番に沿って作成するだけで、わかりやすく整ったマニュアルが手早く仕上がります。

また、作成ツールなら画像・動画の挿入、デザインの統一、共同編集などの機能も豊富です。手間を減らしながら、質の高いマニュアルを作成できるでしょう。

関連記事:

【2025年】マニュアル作成ツールおすすめ比較17選(無料版あり)~目的別の選び方や作成のコツもご紹介

マニュアルは作るだけではなく、現場で「使われること」が大切です。利用されない理由の多くは「内容がわかりにくい」ことにあります。

一読で理解できる表現、わかりやすい図解、具体的な事例など、読み手の視点で工夫しましょう。

専門用語を避け、やさしい言い回しに言い換えるだけでも、印象は大きく変わります。表を使って情報を整理したり、作業手順に写真を加えたりするのも効果的です。

また、「誰が」「いつ」「何を」「どうやって」という要素をはっきりさせることで、手順の理解度が高まります。実際に現場で使う人の声を取り入れながら、形だけでなく「使えるマニュアル」に育てていきましょう。

関連記事:もう失敗しない!マニュアル作成のポイントをDXコンサルが徹底解説

マニュアルは一度作れば完成ではなく、運用・更新が大事です。マニュアル管理・改善の役割となる「担当者・責任者」を決めておきましょう。役割が明確になっていれば、変更があった際も対応が早く、現場との連携もしやすくなります。

現場からのフィードバックを集める役割も担えば、改善のサイクルが自然と回るようになります。マネジメント層だけで完結させず、実務に関わるメンバーの視点を取り入れることが、実用的なマニュアルづくりには欠かせません。

「誰も管理していない」という状態を防ぐためにも、担当者を明確にすることが、マニュアルの質と使いやすさを保つポイントです。

デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)を使えば、マニュアルを画面上に組み込み、必要な場面でポップアップ表示することが可能です。資料をわざわざ探す手間がなくなるので、業務の流れを止めずに作業を進められます。

また、閲覧データの分析によって「よく読まれているページ」や「ほとんど使われていない項目」なども把握できます。こうした情報が、マニュアル改善のヒントになり、活用度の向上にもつながっていきます。

ここでは、マニュアル化によって業務改善に成功した企業の事例をご紹介します。

『ルパン三世』や『名探偵コナン』など、多くのヒットアニメを生み出してきた株式会社トムス・エンタテインメント様。国内だけでなく、海外へも作品を展開しており、2022年からはアニメ制作の工程管理をサポートするツール「ProGrace」をリリースしています。

同社では、多様なシステムの使い方がマニュアルとしてまとめられていましたが、現場で十分に活用されていないという問題がありました。マニュアルの保管先がわかりづらく、操作がわからないまま問い合わせが発生し、担当者の対応コストが増加していたそうです。

そこで、デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)の「Fullstar」を導入。画面上からマニュアルへ直接アクセスできる仕組みを整え、ツールの使い方や入力例、よくある質問などをその場で確認できる環境を実現しました。

その結果、これまで1時間かかっていたシステム説明会は30分に短縮され、社員の負担を大幅に減少。当初の課題だった「見られないマニュアル」も、システム上の導線から2ヶ月で100件以上も閲覧されるようになっています。

また、Fullstarのサポートを受けながらマニュアルの更新・管理も効率化され、情報発信の手間も大きく軽減されました。新入社員がその場で申請方法を理解できたり、管理部門からの案内が自然と浸透したりと、多方面で成果が表れています。Fullstarの活用を通じ、マニュアルが現場と一体となり、組織全体の生産性向上へとつながっています。

参考記事:事例インタビュー第2弾! Fullstar導入によりマニュアルが100件以上閲覧され、説明会の時間も5割削減!

スターティアホールディングス株式会社は、中小企業向けに幅広いITソリューションを提供している企業です。バックオフィス(人事・総務・経理)では、ルーティン業務が集中し、問い合わせ対応が大きな課題となっていました。目標管理や評価の入力方法、提出期限など、同じ内容の問い合わせが1日に何件も発生し、対応に追われてしまうこともよくあったそうです。

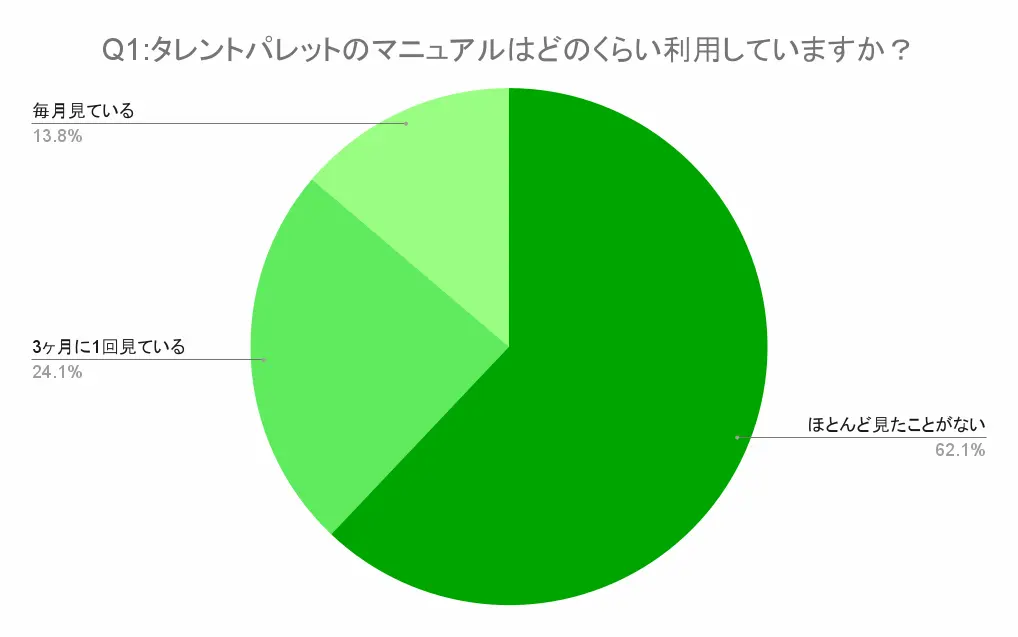

その解決策として「Fullstar」を導入。社員が日常的に使用する「タレントマネジメントシステム(タレントパレット)」上にツールチップを設置しました。入力例や提出期限などの情報がその場で表示されるため、問い合わせ件数が一気に減少し、大きな業務改善につながりました。

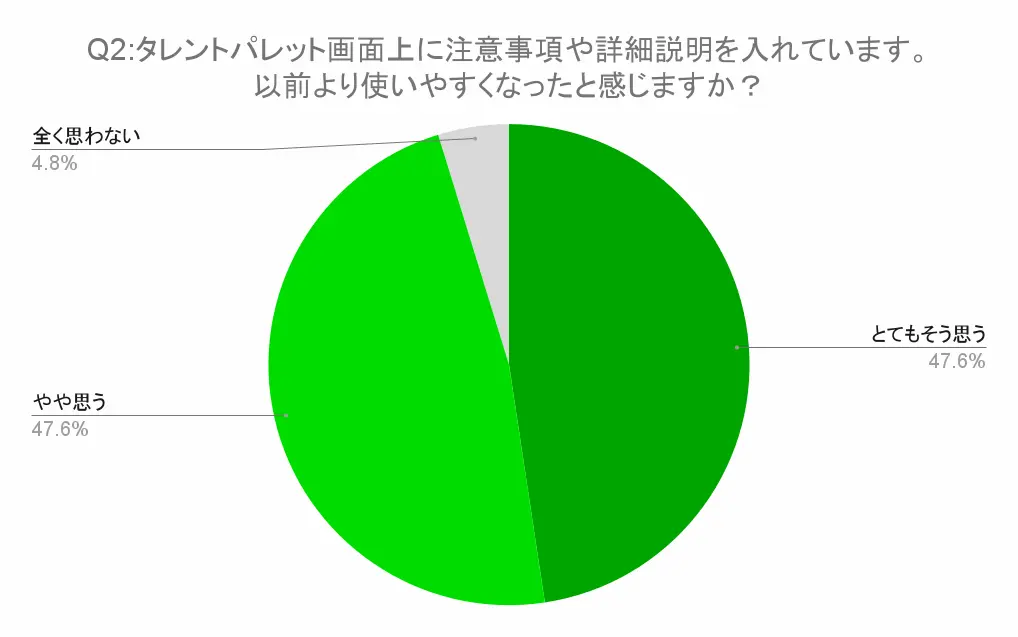

さらに、施策の効果を可視化するため、Fullstarのアンケート機能で実態調査も実施。導入前、従来のマニュアルを「ほとんど見たことがない」と答えた社員が60%以上もいましたが、ツールチップ設置後には95%の社員が「以前より使いやすくなった」と回答しています。

実際に、入力ミスによる差し戻し件数も、導入後に約47%減少しており、業務改善の効果も現れています。スターティアホールディングスでは、「Fullstar」を通じて業務のマニュアル化を推進し、組織全体の生産性向上と業務の効率化を着実に進めています。

業務マニュアルを整備することで、サービスの質を一定にしたり、生産性を高めたりといった効果が期待できます。一方で、「作ったのに使われない」「更新が追いつかない」といった悩みを抱えるケースも多く見られます。だからこそ、最初から“使う側”の視点で設計・運用することが大切です。

とはいえ、日々の業務に追われ、「マニュアルに手をかける時間がない」「担当者のリソースが足りない」と感じている企業も少なくありません。そうした課題に役立つのが、DAPツールです。

たとえば、「Fullstar」を活用すれば、操作中の画面にマニュアルを表示でき、入力例やよくある質問もその場で確認できます。ツールチップを設置しておけば、新しい操作や機能も迷わず進められるため、習得にかかる時間も短縮されます。

「Fullstar」は、無料からはじめられますので、マニュアル化を進めたいとお考えの方はぜひ1度試してみてください。

詳しくはこちら:Fullstar(フルスタ)

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行