「またこの質問…」と感じたことはありませんか?情報システム部や社内ヘルプデスクでは、同じような問い合わせが繰り返され、本来の業務が滞ることも少なくありません。

そんな悩みを解決するのが「社内FAQ」です。よくある質問をまとめておくことで、問い合わせ対応の工数を大幅に削減でき、社員の自己解決力も向上。結果として、業務効率の改善にもつながります。

本記事では、社内FAQの見やすい作り方や具体例、おすすめの社内FAQツールをわかりやすく紹介します。 マニュアルの有効活用、業務中の質問を減らしたい方へ ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内からの問い合わせを90%削減!

目次

【マニュアル・FAQ作成をご検討の方へ】

優れたマニュアル・FAQの効果をさらに最大化させる方法をご存じですか?

システムの画面上にマニュアルを「吹き出しガイド」形式で直接表示する仕組み(dap)で、マニュアルを探しに行く必要が無く、システムの”定着化”と”問い合わせ削減”を同時に実現できます。

「問い合わせ90%削減」や「申請差し戻し47%削減」、「95%がマニュアル以上に分かりやすいと回答」など、具体的な取り組みを資料にまとめました。

◆詳細と事例はこちら >

FAQとは「Frequently Asked Questions(よくある質問)」の頭文字をとった言葉になります。システムやサイト、サービスの使い方等に関する不明点とその回答をまとめたものを指します。

社内FAQの基礎知識について、社内FAQツールの活用目的と社内FAQが重要な理由について解説します。

社内FAQツールは、主に社内からの問い合わせ対応や、顧客対応を担う部門の業務を効率化する目的で活用されます。人事や総務、情シスなどには日々多くの定型的な質問が寄せられますが、FAQが整備されていれば、社員は自分で調べて解決できるようになります。

また、FAQに申請書類のリンクや具体的な操作手順を含めることで、よりスムーズな自己解決が可能です。さらに、コールセンターでは、オペレーターの知識共有にも役立ち、新人教育や対応の均質化にも役立ちます。

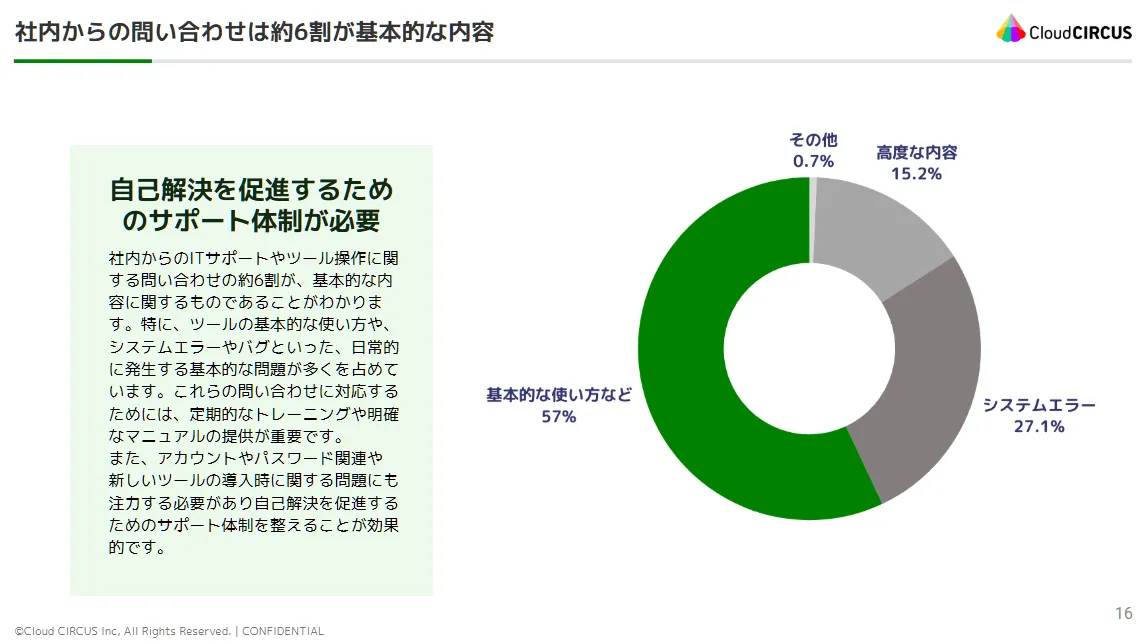

※弊社データより抜粋

社内で発生する問い合わせの多くは、「ログイン方法が分からない」「申請書の場所は?」といった基本的な内容が約6割を占めると言われています。これらは、あらかじめFAQとして整備しておけば、社員自身が短時間で解決できます。

また、従来のマニュアルは約65%が活用されていないという調査結果もあり、情報の整理だけでなく、アクセスしやすい構成や導線の工夫が求められています。FAQは、業務効率を高めるうえで欠かせない存在です。

社内FAQを作成することで得られる4つのメリットについて解説します。

社内では「Wi-Fiの接続方法は?」「経費精算のやり方を教えて」など、同じような質問が繰り返され、対応する側の業務が圧迫されがちです。FAQが整備されていないと、毎回ゼロから対応する必要があり、時間と労力が奪われてしまいます。その結果、ヘルプデスクは本来の業務に集中できず、対応の遅延やミスも発生しやすくなります。

しかし、社内FAQを活用すれば、社員が自ら解決できる環境が整い、対応の手間が減り、企業全体の生産性向上につながります。

夜間や休日など、バックオフィス部門のサポートが手薄な時間帯に業務中の疑問が生じても、すぐに誰かに聞けないという課題があります。とくに小売業や外食業など、深夜や週末も稼働する現場では対応の遅れが業務効率に直結します。

こうした状況でも、社内FAQが整備されていれば、社員自身で必要な情報を検索・確認し、スムーズに問題を解決することが可能です。業務の停滞を防げるほか、サポート部門の大幅な負担軽減にも効果的です。

担当者によって回答が異なると、社員はどの情報を信じればよいのか迷い、業務の混乱や無駄なやり取りが発生します。たとえば、経費精算の方法一つとっても、人によって「Excel提出」「システム申請」「紙の書類」など指示がバラバラでは、スムーズな処理は望めません。

社内FAQを導入することで、手順やルールを統一して共有できるため、誰が対応しても同じ情報を提供できます。結果として、業務の標準化が進み、組織全体の効率が向上します。

社内にFAQが整備されていないと、社員はちょっとした疑問でも「誰に聞けばいいのか分からない」「今は忙しそうだから声をかけにくい」といった心理的ハードルに直面し、業務が止まってしまうことがあり、生産性の低下にも直結します。

そこで役立つのが社内FAQです。よくある質問と回答を見やすくまとめておくことで、社員が自分で情報を探し、素早く問題を解決することが可能です。業務の停滞を防ぎ、働きやすい環境づくりにもつながります。

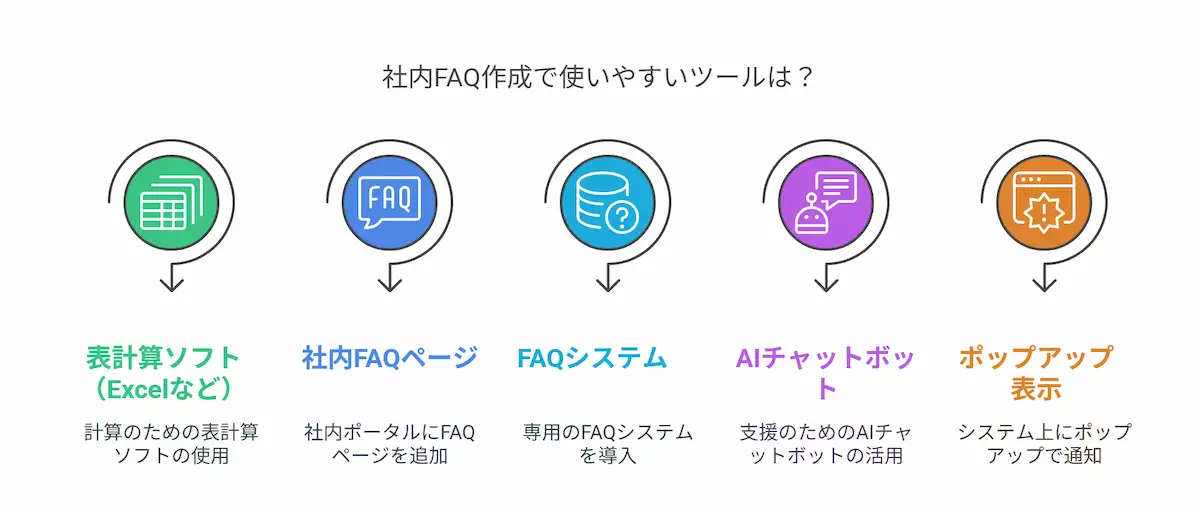

社内FAQを作成する際に、利用しやすいツールを紹介します。

社内FAQの作成には、表計算ソフトのような身近なツールを使うのもおすすめです。特にテンプレートを活用すれば、質問と回答を整理しやすく、初めての作成でもスムーズに始められます。

Excelなどの無償ツールならコストを抑えられ、従業員も操作に慣れているため導入のハードルが低いのも魅力です。日常業務の延長で活用できるため、FAQの浸透や定着もしやすく、情報共有の効率化につながります。

既存の社内ポータルサイトにFAQページを追加することで、従業員は必要な情報に素早くアクセスでき、業務の効率化が期待できます。タグや検索機能を活用すれば、情報の整理や検索性も向上し、使いやすさがアップします。

すでに利用されているWebサイトを活用するため、社内への浸透もしやすく、カスタマイズ性にも優れている点も魅力です。ただし、HTMLなどの知識が必要になる場合は、専用ツールの活用も視野に入れるとよいでしょう。

社内システムにポップアップ機能を組み込むことで、社員が業務中に疑問を感じた瞬間に、関連するFAQをタイムリーに提示できます。たとえば、操作ミスや入力エラー時に適切なサポート情報を表示すれば、自己解決を促し、問い合わせ件数の削減にもつながります。

さらに、社員の利用履歴や行動に応じた内容を表示できるため、一人ひとりに合った支援が可能です。業務効率の向上だけでなく、FAQの活用率向上にも効果的な手段です。

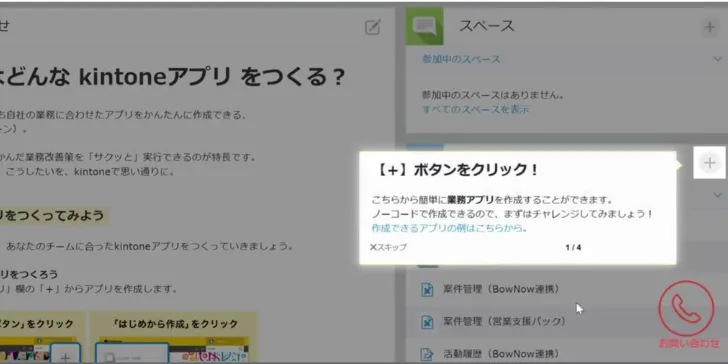

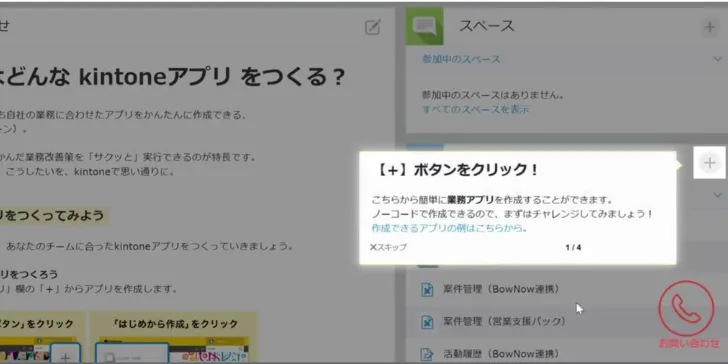

例えばkintoneというシステム上に、業務アプリを作成する操作ナビゲーションのようなポップアップを表示させることで、

従業員の「アプリの作り方が分からない」というよくある質問に、操作画面上で直接回答を表示させ、アプリ作成完了まで導くことができます。

このような仕組みを「デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)」と言います。

例:kintoneにデジタルアダプションプラットフォーム(DAP)「Fullstar(フルスタ)」を設置した事例

FAQシステムを導入することで、専門的な知識がなくてもFAQページを構築・運用できます。情報が自動で更新・蓄積されるため、回答の精度が向上し、従業員は迅速に必要な情報にアクセス可能です。

ただし、システムを効果的に活用するためには、定期的にその利点や操作方法を社内で周知する必要があります。しっかりと周知することで、従業員がシステムを積極的に利用する意欲が高まり、業務効率化につながります。

社内FAQ作成には、社員が気軽に利用できるAIチャットボットの活用もおすすめです。従来のナレッジベース型FAQでは、検索結果の中から自分で情報を探さなければならず、手間がかかりますが、チャットボットなら質問するだけで簡単に答えを得られます。

また、AIは多様な言い回しにも対応できるため、社員はわかりやすい言葉で質問できます。さらに、チャットボットは利用状況を分析し、回答が不足している部分を自動的に把握することも可能です。FAQの充実が進み、業務効率化にもつながります。

また、AIでなくてもシナリオ型チャットボットでも効果はあります。

シナリオを組む工数がかかりますが、一度作ってしまえば問い合わせフローの分析や改善はAIチャットボットよりも便利です。

実際に弊社内でも管理部門への問い合わせの一次対応は、シナリオ型のチャットボットを利用しています。

社内FAQの作り方を、5つのステップに分けて解説します。

まず、社内FAQを効果的に作成するには、社員がどのような疑問や課題を日々抱えているのかを正確に把握します。やみくもに質問を並べても、実際のニーズに合っていなければ利用されません。

そこで活用したいのが、社内チャットツールのやり取りやヘルプデスクへの問い合わせ履歴、さらに社員アンケートといった実際の情報源です。たとえば「VPNの設定方法」や「経費精算の手順」など、頻繁に質問される内容を分析することで、現場の困りごとが見えてきます。

データに基づいてFAQを構築することで、実用性が高く、社員の自己解決を促すコンテンツに仕上げることができます。

FAQを有効に活用してもらうためには、集めた情報を社員が迷わずたどり着ける形に整理することが欠かせません。ただ情報を並べるのではなく、「IT関連」「社内手続き」「業務ツール」などテーマごとにカテゴリ分けを行い、目的に応じて探しやすい構造にしましょう。

また、目的別やシーン別に分類することで、ユーザー視点での利便性が向上します。構造的な情報整理は、社員の自己解決力の高まりや、FAQの積極的な活用につながります。

FAQの回答文は、誰が読んでもすぐに理解できるよう、簡潔で明確にまとめることが大切です。専門用語や社内特有の表現はできるだけ避け、必要な場合はわかりやすい説明を加えましょう。

また、操作手順などは箇条書きで整理し、スクリーンショットや図を添えることで視覚的な理解もサポートできます。こうした工夫を取り入れることで、社員の自己解決力が高まり、問い合わせ対応の負担も軽減されます。

せっかくFAQを用意しても、社員が見つけられなければ意味がありません。情報は「探さなくても自然と目に入る場所」に配置することがポイントです。

たとえば、社内ポータルサイトやチャットツールの固定メッセージ、業務システムのログイン画面など、日常的に使う場所にリンクを設置しましょう。クラウド型のFAQツールを使えば、検索性も向上し、必要な情報へすぐにたどり着ける仕組みを整えられます。

業務中に生じる基本的な疑問は、都度誰かに聞くのではなく、FAQで自己解決できるのが理想です。

「パスワードを忘れた場合」や「Wi-Fiがつながらない」などの定番質問は、必ず目につきやすい位置に配置しましょう。社員のストレス軽減に加え、全体の生産性向上につながります。

FAQは一度作って終わりではなく、継続的な見直しと更新が欠かせません。業務フローの変更や新しいツールの導入により、内容が古くなると誤解や混乱を招く可能性があります。

定期的にアクセス数や社員からのフィードバックを確認するほか、実際によく使われている項目や不足している情報を洗い出し、更新して情報の精度を保ちましょう。担当者を決めて更新体制を整えておくと、常に現場に合った、使えるFAQを維持しやすくなるのでおすすめです。

社内FAQを導入することで多くのメリットが得られるものの、使われなくなってしまうケースも見られます。以下でその主な原因について解説します。

社内FAQが活用されない大きな原因のひとつが、「使いづらさ」です。情報が少なすぎて必要な答えが見つからなかったり、逆に量が多すぎて整理されていないと、利用者はすぐに諦めてしまいます。

加えて、検索性や操作性が低いと「探すより聞いた方が早い」と感じられ、結果的に問い合わせが増加します。FAQは、情報の見やすさや利用しやすさを重視した設計にすることで、初めて効果を発揮するのです。

対策としては、「検索」の利便性を高める方法があります。社内特有の略語や古い部署名(例:「人事部」と「HR」)でも正しくヒットするよう、辞書機能(シノニム)を徹底的に整備することが必要です。また、回答は「結論ファースト」で簡潔にし、関連する申請フォームやマニュアルへ直接リンクさせることで、FAQ内で行動が完結するように設計します。

ただ工数がかなりかかる仕様調整なため、AIを活用した検索体験の良いツールを導入する方が費用対効果が良いことが多いでしょう。

社内FAQが活用されない一因に、「そもそもどこにあるか分からない」という問題があります。社内メールで周知されたまま埋もれたり、アクセスの導線が不明瞭だったりすると、存在自体を思い出されることすらありません。

その結果、多くの社員はFAQを探す手間を嫌い、直接問い合わせる道を選びます。こうした状況を防ぐには、誰でも迷わずたどり着ける分かりやすい設計と、視認性の高いリンク配置が欠かせません。

例えば日常的に使うチャットツール(TeamsやSlack)にFAQボットを導入し、質問が投稿されたら自動で回答を提示します。また、「勤怠システム内には休暇のFAQ」のように、関連する業務システムの画面内に直接導線を埋め込んだりすることも可能です。特にデジタルアダプションプラットフォーム(DAP)を活用することで、システムの操作画面上に操作ナビゲーションのようなポップアップを表示させ、分かりづらい点に直接操作案内をしてくれる「FAQを探さない仕組み」で、社内問い合わせの大幅な削減ができます。

例:kintoneにデジタルアダプションプラットフォーム(DAP)「Fullstar(フルスタ)」を設置した事例

良い社内FAQを作る際に大切な3つのコツを解説します。

社内FAQの効果を高めるには、欲しい情報にすぐたどり着ける「検索性」の向上が欠かせません。よく使われるキーワードに基づいて質問項目を整理したり、人気の質問を上位表示したりすることで、ユーザーのストレスを軽減できます。また、「検索ランキング」「注目ワード」などの機能を持つFAQツールを活用すれば、必要な情報を迅速に見つけやすくなり、問い合わせ数の削減にもつながります。

社内FAQを効果的に機能させるには、情報を整理し、誰でも迷わず解決にたどり着ける構成にすることが重要です。質問は「社内ルール」や「業務システム」など、カテゴリ別に分類し、目的に応じて直感的に探せるよう設計しましょう。

また、回答には専門用語を避け、簡潔かつ具体的に記載することで、理解しやすさが向上します。また、必要に応じて画像や動画を活用し、実用的でわかりやすいFAQにする工夫も必要です。

社内FAQを「誰でも迷わず使える」ようにするには、分かりやすい導線設計が不可欠です。アクセスしやすい場所にFAQへのリンクを設置したり、よくある質問をトップページに表示したりすることで、利用率を高められます。また、使いやすさを意識した設計が、問い合わせ削減にもつながります。

キーワード検索やチャットボット機能などを備えたツールを活用して、直感的に情報へたどり着ける環境を整えましょう。

数ある社内FAQツールの中から、自社に合ったものを選ぶのは簡単ではありません。以下では、機能性や操作性に優れたおすすめのツールを7つ厳選してご紹介します。

具体的に知りたい場合はFAQシステムおすすめ10製品を比較サイトをご覧ください。

参考:IZANAI powerd by openAI 公式サイト

「IZANAI powered by OpenAI」は、ノーコードで簡単に導入できるAIチャットボットツールです。月50CVまでは無料で利用可能で、問い合わせ対応や予約促進、業務効率化などに強みを持ちます。

テンプレート活用や1コード実装により専門知識がなくてもすぐに運用でき、24時間自動応答や有人対応切替などの機能も充実。まずは低コストで小規模から試したい企業に最適です。

「PKSHA FAQ」は、国内シェア11年連続No.1のFAQシステムで、主に中堅・エンタープライズ企業に適しています。ITリテラシーが低い従業員でも簡単に使えるユーザーインターフェースを提供し、運用サポートも充実。週2回の個別相談や活用トレーニングなど、ナレッジマネジメントに精通したサポートが特徴です。

また、セキュリティ面では大手金融機関でも採用されており、Microsoft Teamsなどとの連携も可能です。初期費用130万円・月額10万円からで、無料トライアルも提供しています。

「Helpfeel」は、最先端の検索技術と生成AIを活用した社内FAQシステムです。表記ゆれやスペルミスを柔軟に対応し、高い検索ヒット率を誇ります。独自の「意図予測検索」により、従業員が求める回答をスムーズに提供できる点が魅力です。

さらに、FAQの自動生成機能や運用改善をサポートする専門チームが、導入から運用まで徹底支援します。500サイト以上の導入実績を持ち、業務効率化と生産性向上を実現できるツールです。

「Zendesk」は、世界中で10万社以上の導入実績を誇るFAQツールで、大企業からスタートアップまで幅広い規模の企業に対応しています。月額約8,000円/IDで、FAQの作成・管理に加え、問い合わせ管理やチャット機能も統合可能。

サジェスト機能やタグ機能で検索性を高め、コンテンツの更新管理やチーム作業を効率化する機能も搭載しています。使いやすいインターフェースと充実したサポート体制により、クラウドサービス初心者にも導入しやすいシステムです。

参考:デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)「Fullstar」

デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)「Fullstar」は、システムの「使いづらさ」を解消し、定着化を加速させる「伴走型」FAQツールです。

kintoneやSAP、経費申請など、あらゆる社内システムの画面上に「次はこのボタン」「入力ルールはこれ」といったガイド(チュートリアル)を、プログラミング不要でリアルタイムに表示。まるで専属トレーナーがいるかのように、ユーザーの操作を迷わせない仕組みを数分で設置できます。

結果、マニュアル作成や研修コスト、IT部門への問い合わせ工数は劇的に削減できます。社員のITストレスを軽減し、システム投資対効果(ROI)を最大化することに活用できるため、現在1,900社以上に導入されています。(無料プランあり)

参考:tayori 公式サイト

「Tayori」は、FAQの作成・運用に加え、フォーム作成やアンケート、チャットなど、顧客対応を一元管理できるカスタマーサポートツールです。FAQも簡単に作成でき、画像やYouTube動画の埋め込みが可能で、リッチなコンテンツを提供できます。よく閲覧されているFAQの分析も可能です。

また、運用負担を軽減するドラッグ&ドロップ機能を搭載しているほか、Google Analyticsとも連携できます。リーズナブルな料金プランで、スモールスタートに最適なツールです。

「FastAnswer」は、テクマトリックスが提供する、全業種・業界に対応しているFAQナレッジシステムです。膨大なFAQやナレッジの管理が簡単に行えると同時に、コンタクトセンターでの生産性向上や自己解決率の向上を支援します。

特にオペレーター向け機能が充実しており、社内FAQとしての活用実績も豊富です。コンテンツの自動作成機能や絞り込み検索機能に加え、問い合わせ受付やアンケート機能も搭載されており、運用に必要な機能が揃っています。

「ヘルプドッグ」は、AIを搭載したFAQシステムです。顧客が自ら問題を解決できる環境を提供し、問い合わせ削減と業務効率化を実現します。簡単にヘルプセンターを作成でき、管理画面も使いやすいのが特徴です。

AIによる「先回りスマート検索」機能を使えば、ユーザーは必要な情報に素早くアクセスできます。また、ウェブサイト診断機能では、課題を自動で見つけて改善提案を行い、専門知識がなくても効率的にサポートが可能です。特に社内ヘルプデスクに適しています。

社内FAQツールを導入する際は、使いやすさや機能性、導入後の効果まで総合的に検討することが大切です。以下では選定時に押さえておきたい重要なポイントを紹介します。

社内FAQツールを選ぶ際は、AIを活用したチャットボット機能の有無を確認しましょう。とくに会話型AIを搭載したツールは、社員の検索スキルに関係なく、入力内容を理解して最適な回答を提示できます。

事前にFAQを登録するだけで高精度な応答が可能な「独自AI型」であれば、管理者の負担も軽減され、運用効率が大幅に向上します。導入前には無料トライアルを活用し、実際の応答精度や使いやすさをチェックすると安心です。

社内FAQツールを選ぶ際は、導入コストに見合った効果が得られるかを慎重に見極めることが重要です。たとえば、現在の月間問い合わせ件数を把握し、導入後にどれだけ削減できるかを目標として設定すると、費用対効果を具体的に評価しやすくなります。

また、対応部門だけでなく、利用者側の業務効率向上といった視点も考慮しましょう。無料トライアルを活用して、小規模から始めるのも有効な方法です。

社内FAQツールを選ぶ際は、誰でも直感的に操作できる使いやすさが欠かせません。高機能なツールでも、操作が複雑だと現場で活用されにくく、導入の効果が半減してしまいます。

特にFAQは従業員が日常的に利用するものだからこそ、検索のしやすさや画面の見やすさ、入力のしやすさなど、ユーザー視点での設計が重要です。管理者と利用者の両方がスムーズに使えるかどうかを、導入前に必ず確認しましょう。

社内FAQツールを導入する際は、テンプレートや検索機能、アクセス解析など、サポート機能の充実度も重要な判断基準です。特に、初めてFAQを作成する場合は、質問と回答のテンプレートがあるとスムーズに構築でき、運用の負担も軽減されます。

また、検索性の高さや、利用状況を可視化できる分析機能があると、改善点の把握や内容のアップデートにも役立ちます。機能が充実しているツールを選ぶことで、FAQの質と活用度が大きく向上するため、必ずチェックしましょう。

本記事では、社内FAQの見やすい作り方や具体例、おすすめの社内FAQツールを解説しました。

FAQを「使われるもの」にするには、使いやすさ・探しやすさが不可欠です。社員が直感的にアクセスでき、欲しい情報にすぐたどり着ける設計を意識しましょう。

また、情報は定期的に見直し、最新の状態を保つことも重要です。FAQは整備して終わりではなく、「活用される仕組み」として育てていく視点が求められます。

「Fullstar」は、社内システムやSaaSツールの活用を支援するDAP(デジタルアダプションプラットフォーム)です。ノーコードで操作ガイドやチュートリアルを作成・表示でき、社員がマニュアルを見なくても直感的にツールを使いこなせるようサポートします。

新しいシステム導入時や機能アップデートの際も、迷うことなく操作できるため、ヘルプデスクや情報システム部門への問い合わせ件数を大幅に削減できます。

問い合わせ内容の見える化やマニュアルの整備など、社内FAQの活用にはさまざまな方法があります。業務の一元管理やナレッジ活用の重要性を視野に入れ、自社に合った施策を検討してみてください。

FAQを作るだけで終わらせないようにするために、デジタルアダプションプラットフォームを検討しましょう。 フォーム入力後、資料を閲覧できます。

【3分でわかる】Fullstar(フルスタ)概要資料

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行