「マニュアル」と「手順書」、この2つの言葉の違いを知っていますか?

どちらも業務を円滑に進めるため必要ですが、その目的や役割は大きく異なります。

この違いを理解しないまま作成してしまうと、「読まれない」「使われない」原因になりかねません。

本記事では、マニュアルと手順書の違いを5つの観点から徹底比較します。

さらに、目的別の最適な使い分けから、明日から使える作成ステップ、そして最も重要な「見てもらえる運用・定着のコツ」までを解説していきます。

この記事で紹介するポイントを押さえれば、貴社の業務標準化と生産性向上に大きく貢献できるはずです。

なお、マニュアルや手順書の内容をシステム上で直接ガイドし、従業員の「分からない」を即座に解決する新しいソリューション「デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)」についても後ほど詳しくご紹介します。ご興味のある方は、ぜひ併せてご覧ください。

マニュアルの有効活用・社内問い合わせ削減をしたい方へ

ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内問い合わせを90%削減・マニュアル閲覧率向上!

目次

マニュアルと手順書はよく混同されがちですが、その違いは「目的」と「情報の粒度」にあります。まずは、違いが一目でわかる比較表をご覧ください。

この後のセクションで、それぞれの項目について、具体的な場面を想定しながら深掘りしていきます。

| マニュアル (Manual) | 手順書 (Procedure Document) | |

|---|---|---|

| 一言で | 業務全体を取りまとめたもの | 特定の作業のやり方について書いたもの |

| 目的 (Why) | 業務全体の理解、品質の標準化、判断基準の提供 | 特定の作業をミスなく正確に完遂すること |

| 対象読者 (Who) | 新人からベテランまで幅広い層 | その作業を直接行う担当者 |

| 内容の粒度 (What) | 包括的・網羅的。背景、目的、関連知識、ルールなど | 具体的・限定的。作業手順、操作方法、注意点など (5W1H) |

| 利用シーン (When) | 判断に迷った時、業務の全体像を把握したい時 | 日常的な定型業務を行う時、具体的な操作を確認したい時 |

| 更新頻度 (How often) | 低い(業務プロセスや規定の大きな変更時) | 高い(システムの仕様変更や業務ルールの細かな改訂時) |

この2つの文書が目指すゴールは、全く異なります。

マニュアルは、業務の全体像や背景、関連知識までを網羅的にまとめたものです。

なぜその業務が必要なのか、どのような理念に基づいて判断すべきかといった情報を提供し、従業員一人ひとりの業務品質を一定水準以上に引き上げることを目的とします。

手順書は、特定の作業を誰がやっても同じ結果になるよう、具体的な手順だけを記したものです。

書かれた通りに実行してもらうことで、作業の正確性と効率性を担保することが目的です。

この違いを理解せずに、「手順書」に業務の理念を長々と書いてしまったり、「マニュアル」に画面のクリック箇所を細かく記載したりすることが、"分かりにくさ"を生む最初のつまずきポイントです。

社内には、他にも似たような文書が存在します。

ここで一度、それぞれの位置付けを明確に整理しておきましょう。

| 名称 | 説明 | 強制力 |

|---|---|---|

| 規定 (Regulation) | 組織として必ず守るべき絶対的なルール。 | 最も強い(違反に罰則を伴うこともあり) |

| マニュアル (Manual) | 業務の全体像や方針、判断基準を示す。 | 中程度(業務品質を保つための拠り所) |

| 手順書 (Procedure Document) | 特定作業の具体的なステップを示す。 | 中程度(マニュアルの方針を具体的な行動に落とし込んだもの) |

| 要領 (Guideline) | 作業の要点やコツをまとめた補足資料。 手順書よりも簡潔で、新人がつまずきやすいポイントなどをまとめたメモに近い存在。 |

弱い |

これらの関係性は、一般的に「規定 > マニュアル > 手順書 > 要領」の順で、抽象的なルールから具体的な行動へと落とし込んでいるイメージです。

それでは、先ほどの比較表の内容を5つの観点からさらに詳しく見ていきましょう。

これらの違いを意識することで、どちらの文書を作成すべきかが明確になります。

マニュアルの目的は、業務に関する全体的な知識体系を提供し、応用力を養うことにあります。そのため、作業手順だけでなく「なぜこの業務が重要なのか」「この業務が会社のどの利益に繋がるのか」といった背景知識まで丁寧に解説します。

これにより、担当者はイレギュラーな事態に遭遇した際も、マニュアルに書かれた理念に立ち返って、自ら考えて判断することができるようになります。

一方、手順書の目的は、特定の作業を思考停止で、ミスなく完了させることです。経費精算システムの入力手順書であれば、読者に「なぜこの項目を入力するのか」と考えさせる必要はありません。「1. ログインする」「2. 交通費申請ボタンをクリックする」といった具体的な指示をし、誰がやっても100%同じ結果になることを目指します。

マニュアルの読者は、その業務に関わるすべての人です。

新入社員が業務の全体像を学ぶ研修資料として、また、ベテラン担当者がルールの再確認をするためにも使われます。そのため、特定の部署でしか通じないような専門用語は避け、誰が読んでも理解できる普遍的で平易な言葉で書く必要があります。

対して手順書の読者は、その作業を実際に行う担当者に限定されます。

読者は業務の目的を既に理解している前提のため、ある程度の専門用語や略語の使用が許容される場合もあります。重要なのは、専門家ではない人に解説することではなく、作業者が最短時間で迷わずに行動できることです。

マニュアルは、業務の歴史的背景、関連部署、トラブルシューティング、過去の失敗事例など、幅広い情報を網羅的・包括的に扱います。

いわば、その業務に関する「辞書」のような存在です。一つの業務に対して、数十ページに及ぶことも珍しくありません。

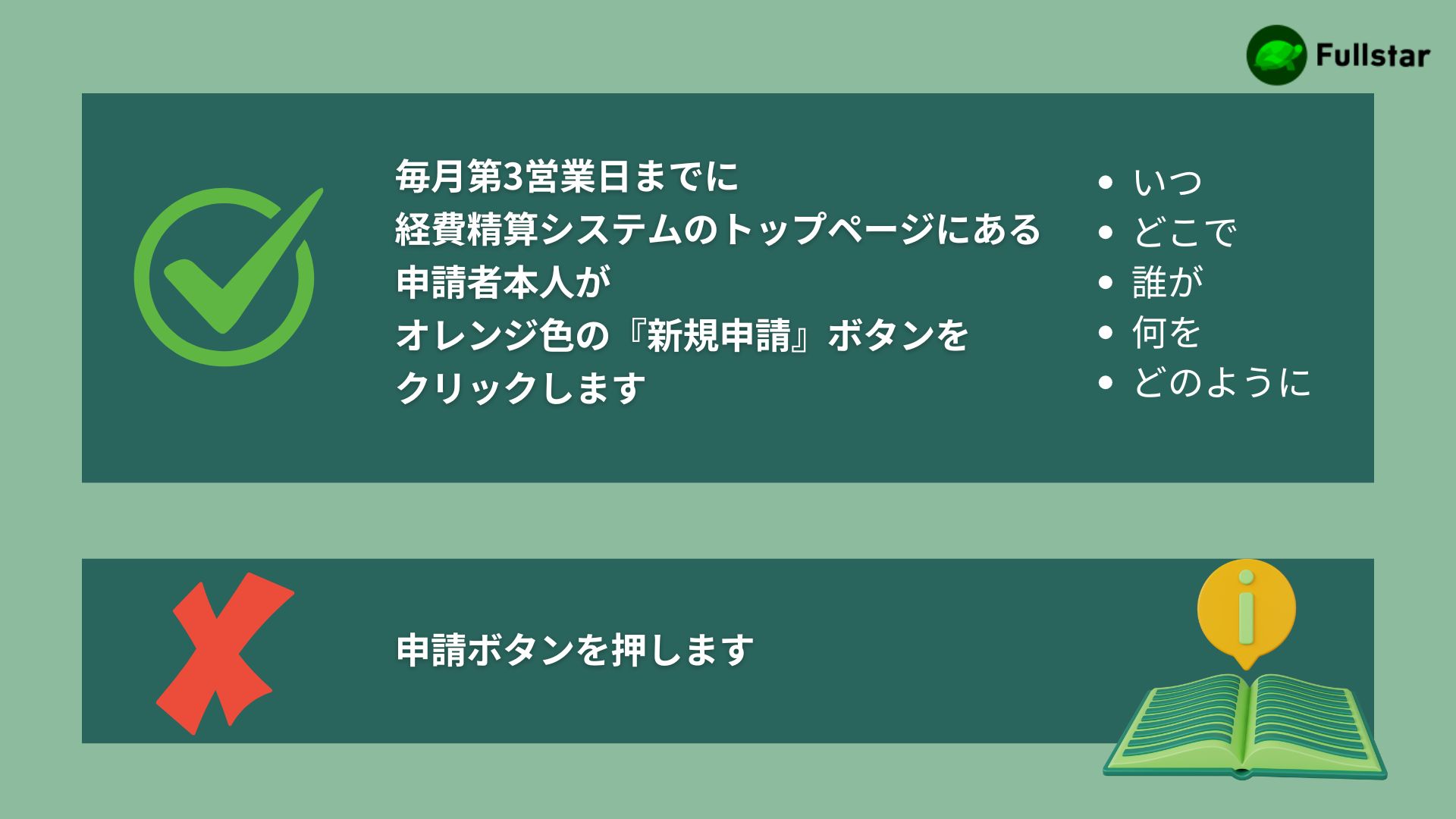

手順書は、一つの作業に焦点を当て、具体的なアクションだけを時系列で記述します。「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」という5W1Hが明確に示されていることが大切です。

情報はA4用紙1〜2枚程度に収まるのが理想で、それ以上長くなる場合は、作業工程を分割できないか見直すべきです。

マニュアルが最も活躍するのは、業務の前提を学びたい時や、予期せぬ事態で判断に迷った時です。

「お客様からこのようなクレームを受けたが、会社の基本方針としてどこまで対応すべきか?」といった問いに答えるのがマニュアルの役割です。日常的に開くものではなく、困った時に参照するものです。

一方、手順書は、経費精算やデータ入力といった日常的な定型業務(ルーティンワーク)で日々参照されます。

特に、月に一度しか行わない作業や、担当者が複数人いる業務など、記憶が曖昧になったり、人によってやり方がブレたりするのを防ぐために活用されます。

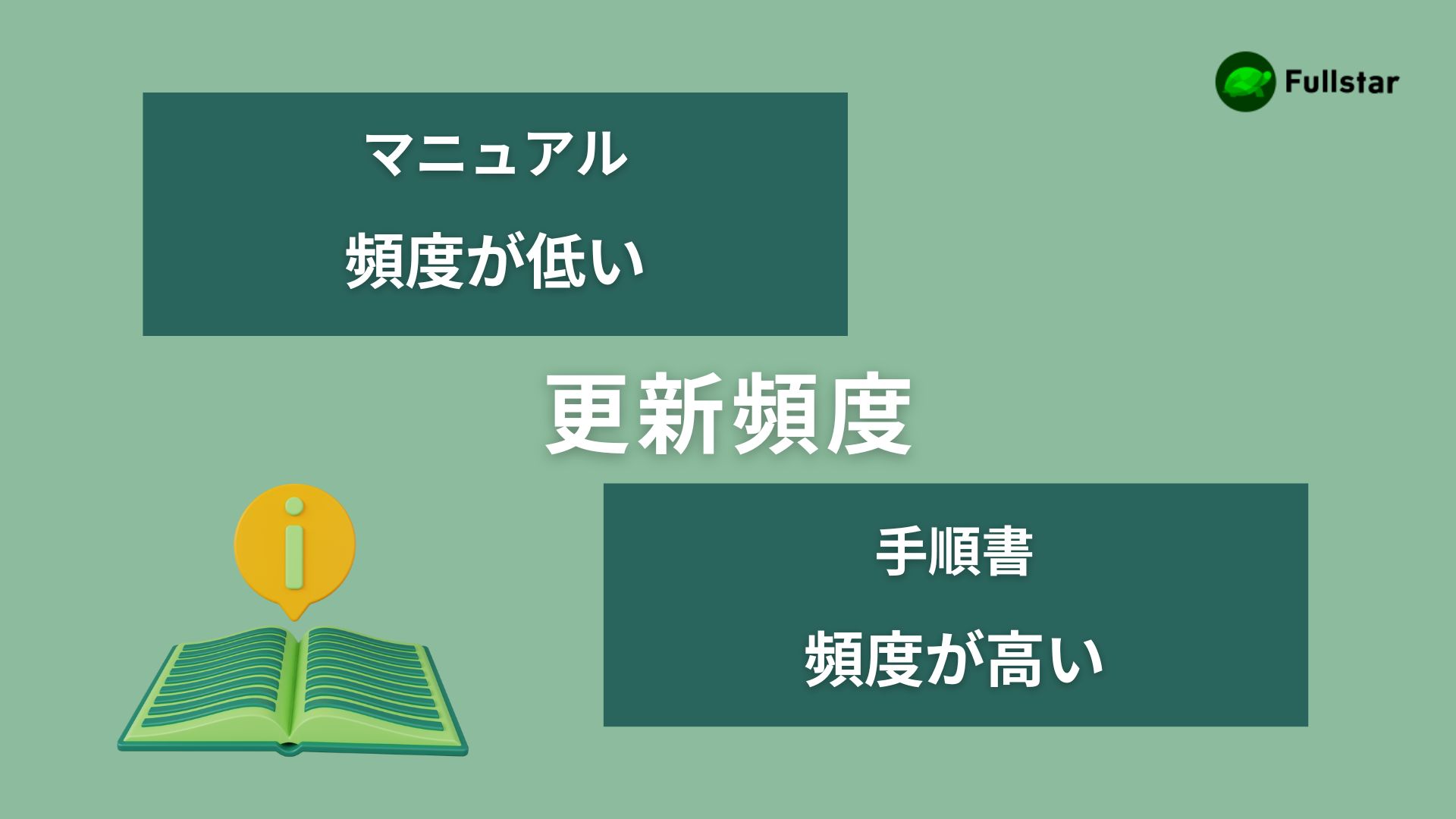

マニュアルが扱うのは、業務の根幹に関わる普遍的な内容が多いため、更新頻度は比較的低い傾向にあります。会社の理念や法律、業務の基本プロセスといった、数年間は変わらないであろう情報が中心となるためです。

それに対して手順書は、非常に高い頻度での更新が求められます。特にシステムの操作手順書などは、UIの小さなデザイン変更や仕様変更があるたびに、スクリーンショットを差し替え、説明文を修正する必要があります。多くの企業で手順書が使われなくなってしまう原因が、この更新コストの高さにあるのです。

マニュアルと手順書の違いを理解した上で、自社の状況に合わせてこれらを効果的に使い分ける方法について解説します。

どちらの特性も活かし、連携させることで、より強力な業務標準化ツールとなります。

以下のような、業務の「考え方」や「全体像」を共有したい場合にはマニュアルの作成が適しています。

以下のような、特定の定型作業を「誰でも同じように」行ってほしい場合には手順書の作成が適しています。

私が最も推奨しているのは、マニュアルと手順書を連携させる方法です。

まず、「経費精算業務マニュアル」を作成し、その中で業務の目的や全体フロー、会社の経費規定といった考え方を解説します。

そして、そのマニュアルの各項目から、「Aシステムを使った交通費精算の手順書」「Bシステムを使った出張費精算の手順書」といった具体的な手順書へリンクを貼ります。

従業員はまずマニュアルで業務の全体像とルールを理解し、その後、必要に応じて個別の手順書を参照して具体的な作業を行うことができます。

これにより、全体を理解し具体的な行動が示されている状態が作られ、業務品質と効率化が期待できます。

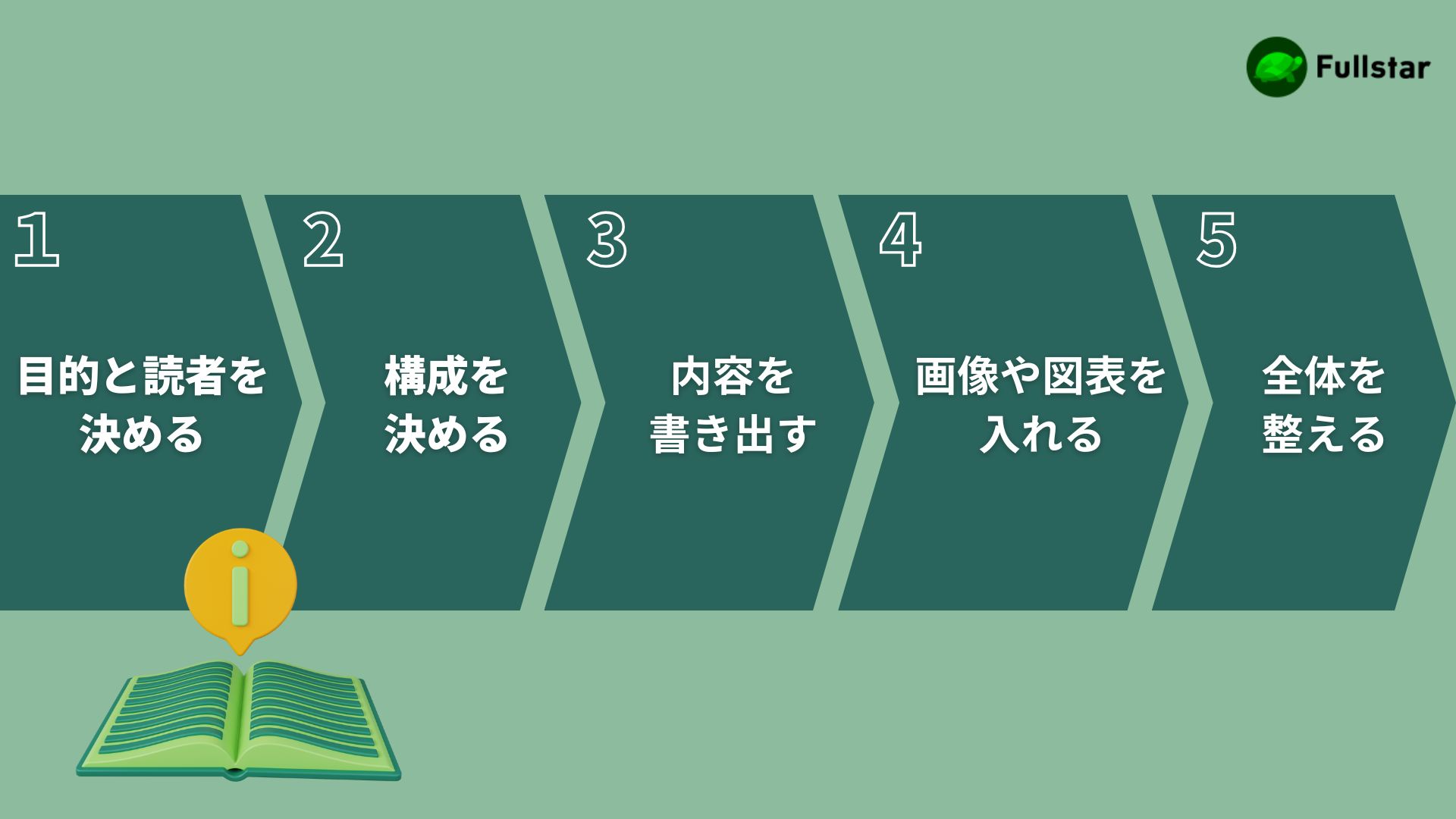

「読まれる」「使われる」文書を作成するには、いくつかの重要なポイントがあります。

誰でも実践できる基本的な作成手順を5つのステップに分けて解説します。

作成に取り掛かる前に、「誰が、何のために、この文書を読んだ後、どうなってほしいのか」を書き出すことから始めてください。

ここが曖昧なまま進めると、内容がブレてしまい、誰にも見られない文書になってしまいます。

次に、文書全体の構成案(目次)を作成します。

いきなり本文を書き始めるのは、設計図なしに家を建てるようなものです。

まず骨子を決めることで、情報の抜け漏れや重複を防ぎ、読者がストレスなく読み進められる流れを作ることができます。

この段階で、見出しだけを箇条書きにし、チームメンバーに「この流れで分かりやすいか?」と意見を求めるとさらに良いです!

構成案に沿って本文を書いていきます。

特に手順書の場合は、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を常に問いかけながら書くことで、読者の疑問を先回りして潰すことができます。

具体的に記述することで、誤解や問い合わせの発生を未然に防ぎます。

文字だけの説明は、読みにくいです。

システムの操作手順などでは、スクリーンショットや図、イラストを積極的に活用しましょう。

特に、言葉では説明しにくい複雑な操作は、スマートフォンのカメラで短い操作動画を撮影して埋め込むだけでも、見やすくなります。完璧な動画である必要はなく、大切なのは、自分が読者だったら見たいと思えるかです。

文書が完成したら、複数人でレビューを行いましょう。

その際、想定読者と全く同じスキルレベルの人に、その文書だけを頼りに作業をしてもらうのが最も効果的です。

作成者が「当然わかるだろう」と思って省略した部分が、初心者にとっては最大のつまずきポイントであることがよくあります。受け取ったフィードバックは真摯に受け止め、一つひとつ丁寧に修正することで、文書の完成度は上がります。

どれだけ良い文書を作成しても、それが社内で活用され、定着しなければ意味がありません。ここでは、多くの企業が陥りがちな「作成後の3つの壁」と、その対策について解説します。

文書を作成した時点で、「いつ」「誰が」「どのような手順で」更新するのかという運用フローを定めます。

「システムの仕様変更があった場合は、3営業日以内に情報システム部が改訂する」といった具体的なルールを決め、文書の管理責任者を明確にしておくことが大切です。

作成した文書は、個人のPCや部署のファイルサーバーに保管するのではなく、全従業員がいつでも、そして必ず見つけられる場所で一元管理することが不可欠です。社内ポータルサイトや文書管理システムを活用し、「〇〇に関する資料は、必ずここを見れば最新版がある」というハコを作りましょう。

従業員にとって「わざわざ文書を探して、開いて、読む」という行為自体がめんどくさいという点です。そこで問い合わせが頻発するケースも少なくありません。

この問題を解決し、マニュアルを「読ませる」ものから「勝手に表示される」ものへと発想を転換するアプローチが、次に紹介する「デジタルアダプションプラットフォーム」です。

マニュアルや手順書が使われなくなる理由は、「探すのが面倒」「読んでも分からない」「内容が古い」という点です。これに対して、従業員の自己解決を後押しする新しいソリューションが「DAP(Digital Adoption Platform)」です。

DAPは、社内システムやSaaSの活用・定着を支援するツールです。

従業員がわざわざマニュアルを探しにいかなくても、システムの使い方をリアルタイムで画面上に直接表示し、ナビゲーションすることが可能になります。

システムの初回ログイン時などに、操作手順を画面で案内したり、入力欄や問い合わせが多い箇所にボタンを設置し、クリックすると補足説明や入力ルールがその場で表示されたりします。

これにより、従業員はマニュアルを探さずに、システムを迷わず直感的に操作できるようになります。

国内で開発・提供されているDAPの中でも、特に注目されているのが当社の「Fullstar(フルスタ)」です。Fullstarは、プログラミングの知識が一切不要で、だれでも簡単に作成・更新できるのが大きな特徴です。

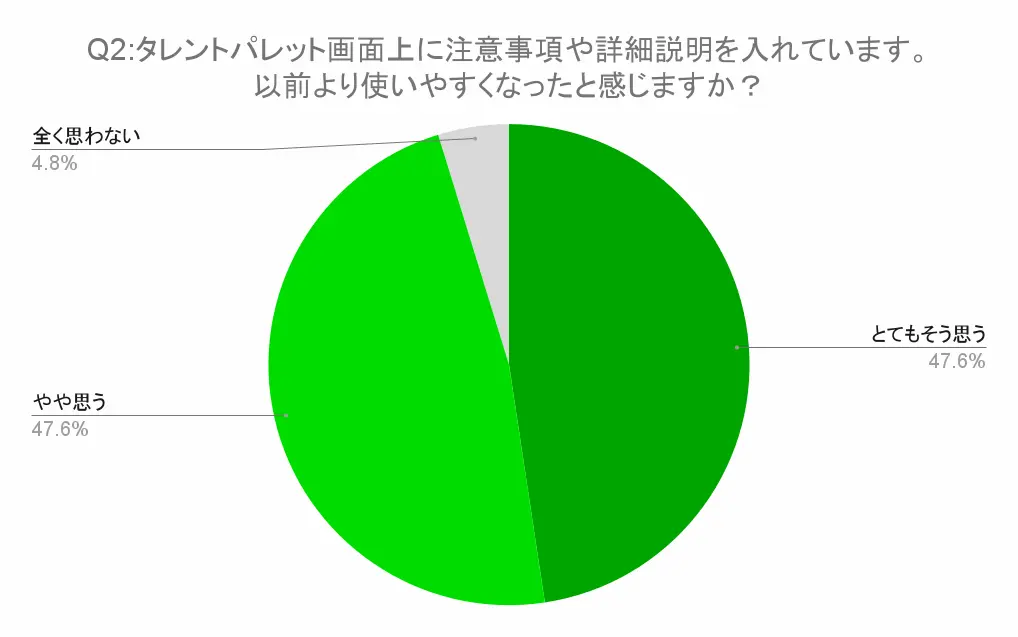

実際にFullstarを導入したスターティアホールディングス株式会社では、タレントパレットの画面上に注意事項や詳細説明を設置したことで「以前より使いやすくなったと感じますか?」と聞いたところ、およそ95%の方が「とてもそう思う」「ややそう思う」と、ほとんどの方に前向きな回答をいただきました。

システムの利用定着と教育コストの削減に大きく貢献しています。

引用元)人事システムの差し戻しを47%削減!社員が迷わないシステム環境を整えた、デジタルアダプションプラットフォーム「Fullstar」活用術とは

3DCGアニメーション制作における独自ツールの操作マニュアル作成に膨大な工数がかかっていました。Fullstarを導入し、ツールチップやチュートリアルで操作方法を直接ガイドするようにした結果、月間のマニュアル作成・更新工数を80%も削減することに成功しました。

参考:事例インタビュー第2弾! Fullstar導入によりマニュアルが100件以上閲覧され、説明会の時間も5割削減!

システムの多機能化に社員が追いつけず活用が進まない上、教育コストや問い合わせ対応の増大が課題でした。そこでDAPツールを導入し、会計システムに操作を案内する「ツールチップ」を設置した結果、月250件あった定型的な問い合わせが体感で1/10にまで減らすことができました。従業員はマニュアルを探す手間なく自己解決できるようになり、あるツールチップは7万5千回以上も表示され、バックオフィスの業務効率を大幅に向上させました。

システムの多機能化に社員が追いつけず活用が進まない上、教育コストや問い合わせ対応の増大が課題でした。そこでDAPツールを導入し、会計システムに操作を案内する「ツールチップ」を設置した結果、月250件あった定型的な問い合わせが体感で1/10にまで減らすことができました。従業員はマニュアルを探す手間なく自己解決できるようになり、あるツールチップは7万5千回以上も表示され、バックオフィスの業務効率を大幅に向上させました。

参考:社内問い合わせを90%削減!デジタルアダプションプラットフォーム「Fullstar」を選び、成果を最大化した裏側とは

本記事では、マニュアルと手順書の違いから、作成・運用の具体的なステップまで、解説しました。違いを正しく理解し、目的に合った文書を作成・運用することが、業務の標準化と生産性向上の確かな一歩となります。今後作成するときの参考になれば幸いです。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行