社内の問い合わせ業務を効率化することは、業務全体の生産性を高めるうえで重要な取り組みです。総務・人事・ITなどの各部門には、日々多くの問い合わせが寄せられ、対応に多くの時間と労力がかかっています。対応が特定の担当者に集中していたり、情報が整理されていなかったりすると、業務の遅れやミスの原因となることもあります。

本記事では、社内問い合わせ業務を効率化・削減するための具体的な方法や実践ステップをご紹介します。実際の事例や、おすすめのシステムも取り上げているので、業務のムダをなくし、働きやすい環境を整えたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

マニュアルの有効活用、業務中の質問を減らしたい方へ

ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内からの問い合わせを90%削減!

詳細を見てみる >【問い合わせ対応の効率化をしたい方へ】

優れたマニュアル・FAQの効果をさらに最大化させる方法をご存じですか?

システムの画面上にマニュアルを「吹き出しガイド」形式で直接表示する仕組み(dap)で、マニュアルを探しに行く必要が無く、システムの”定着化”と”問い合わせ削減”を同時に実現できます。

「問い合わせ90%削減」や「申請差し戻し47%削減」、「95%がマニュアル以上に分かりやすいと回答」など、具体的な取り組みを資料にまとめました。

◆詳細と事例はこちら >

目次

社内の問い合わせ業務とは、社員からの疑問や手続きを関係部署に確認・依頼する業務のことです。問い合わせ先は人事・総務・経理・情報システムなど多岐にわたり、内容もさまざまです。

▼社内問い合わせの一例▼

近年では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進によって、新しいツールやシステムを導入する企業が増えています。それに伴って「操作方法がわからない」「設定方法を教えてほしい」といった、システム部門への問い合わせも増加傾向にあります。

こうした日常的な問い合わせが蓄積すると、担当者の負荷が高まり、全体の業務効率に影響します。対応の見直しは、組織全体の生産性向上につながる重要な取り組みといえるでしょう。

ソニービズネットワークス株式会社の資料「多忙な情シス部門がもっとも手放すべき業務とは?」では、「社内の情報システムを1人で担当しているスタッフは、問い合わせ対応やPC設定作業などに時間を取られてしまい、業務時間全体の25%しかコア業務に充てられていない」と指摘されています。

なぜ、ここまで問い合わせ対応に時間を取られてしまうのでしょうか。その理由としては、以下の3つが挙げられます。

当社が実施した「DX推進およびDAPに関する実態調査」では、情報システム部門担当者300名にDXに関する課題や施策の効果、投資状況を調査しました。

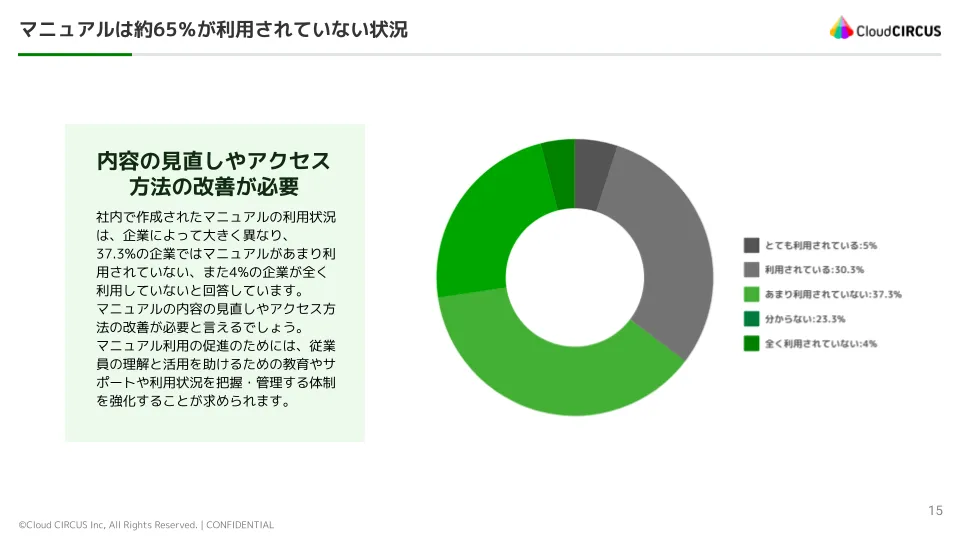

その中で、「マニュアルの利用状況」について聞いたところ、「とても利用されている」「利用されている」と答えたのは全体の35%にとどまり、残りの約65%は十分に活用されていないことがわかりました。

活用されていない理由として、情報の更新不足や検索しづらさなどが挙げられます。利用を促進するには、マニュアルの内容を見直すだけでなく、教育体制や利用状況の可視化といった仕組みも求められます。

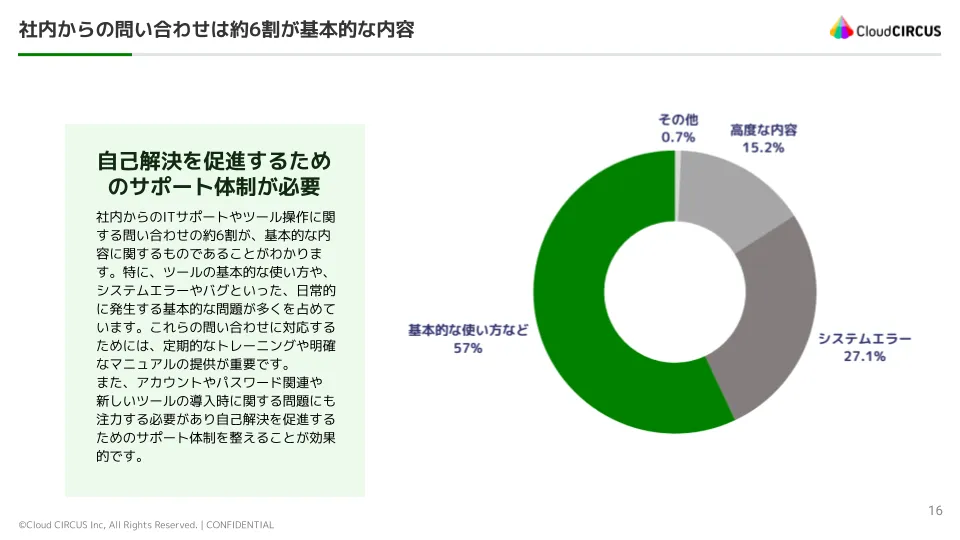

同調査では、「社内からの問い合わせ内容」についても調査を実施。その結果、ITサポートやツール操作に関する問い合わせのうち、約60%が基本的な内容であるとわかりました。「使い方がわからない」「エラーが出た」といった初歩的な問い合わせが大半でした。

ツールやシステムの数が多く、複雑になるほど、社員自身で問題を解決するのが難しくなります。使い方がわからない状態が続けば、問い合わせ件数が増え、対応する側の負担も膨らんでしまいます。自己解決を支援するための導線や仕組みの整備が必要です。

詳しくは「DX推進およびDAPに関する実態調査」をご覧ください。

一般社団法人ひとり情シス協会が、2021年12月に実施した「ひとり情シス実態調査」「中堅企業IT投資動向調査」によると、「約7割の企業が情報システム職の採用が難しい」と回答しています。

コロナ禍を経て、1人で社内のIT業務全般を担当する「ひとり情シス」の存在が注目されるようになりましたが、実際には「採用が極めて困難」「やや難しい」と答えた企業が70%以上にのぼっています。主な理由としては、給与水準と求められるスキルとのミスマッチが挙げられています。

関連記事:

情報システム部・DX推進部必見!DX時代に求められるシステム導入の失敗を防ぐための賢い戦略とは

社内の問い合わせ業務を効率化するには、どのような手法があるのでしょうか。

もちろんすぐにできるものから、念入りな準備が必要なもの、ツールを使ったほうが最速最短で実現できるものなど、様々な打ち手が考えられます。

ここでは、7つの具体的な解決策をご紹介します。

関連記事:社内問い合わせを効率化する方法|今すぐ実践できる業務改善施策とは?

社内問い合わせを効率化するには、まず「どの部署に、どんな問い合わせが、どのくらい届いているのか」を可視化しましょう。「よくある質問」の傾向を把握することで、対応体制の見直しやマニュアルの整備がしやすくなります。

たとえば、「パスワード再発行の依頼が多い」といった場合には、手続きの簡略化や案内文の改善が効果的です。とくに、電話や口頭でのやり取りは記録に残りにくいため、専用フォームやチャットツールを導入すると管理しやすくなります。

問い合わせをデータとして蓄積できれば、どこに業務負荷が集中しているのかを客観的に把握でき、改善の優先順位も見えてきます。

また、問い合わせ数を把握することで、そもそも工数をかけて業務効率化を行うほど大変なのかどうか、も可視化できます。社内の問い合わせ業務のために担当を設置するほうがコストが低い場合も考えられます。

だからこそ、目的と仮説を持ったうえで「現状把握」することが、社内問い合わせ業務の効率化・削減の第一歩となります。

問い合わせ件数を減らすためのよくある打ち手の一つとして、社内マニュアルやポータルサイトの整備が有効です。手続きの流れやツールの使い方など、よくある質問とその回答をまとめておくと、社員が自力で問題を解決しやすくなります。

情報を一元管理することで、対応する側の負担も軽減されます。さらに、検索しやすい仕組みにしておけば、必要な情報へすぐにアクセスでき、結果として問い合わせ自体の抑制にもなるでしょう。

マニュアルは一度作って終わりではありません。実際の問い合わせ内容をもとに、定期的な見直しと改善を重ねることで、より実用的な情報が蓄積されていきます。

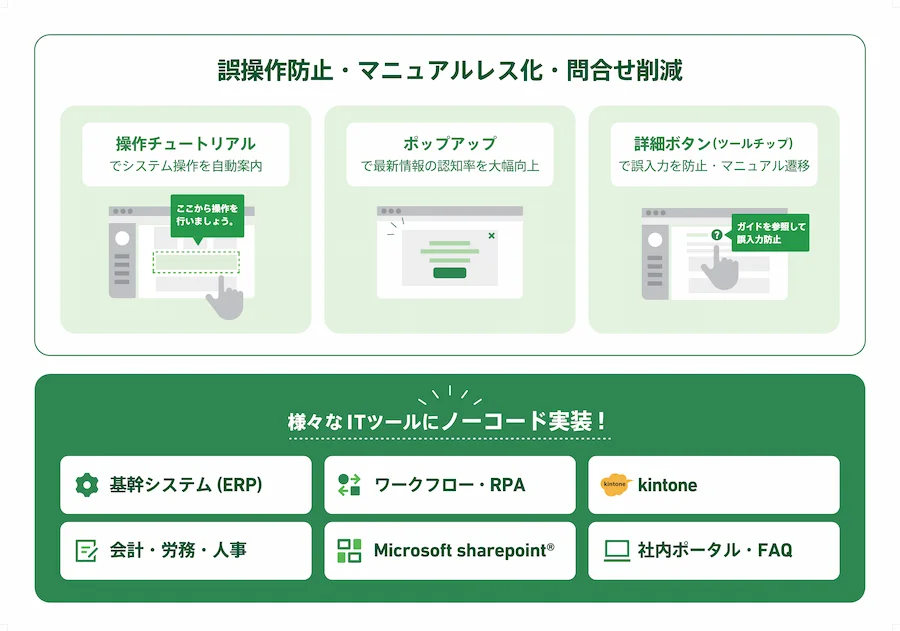

業務システムの操作に不慣れな社員が多いと、問い合わせはどうしても増えてしまいがちです。そんな時に役立つのが、デジタルガイド(デジタルアダプションプラットフォーム)の導入です。

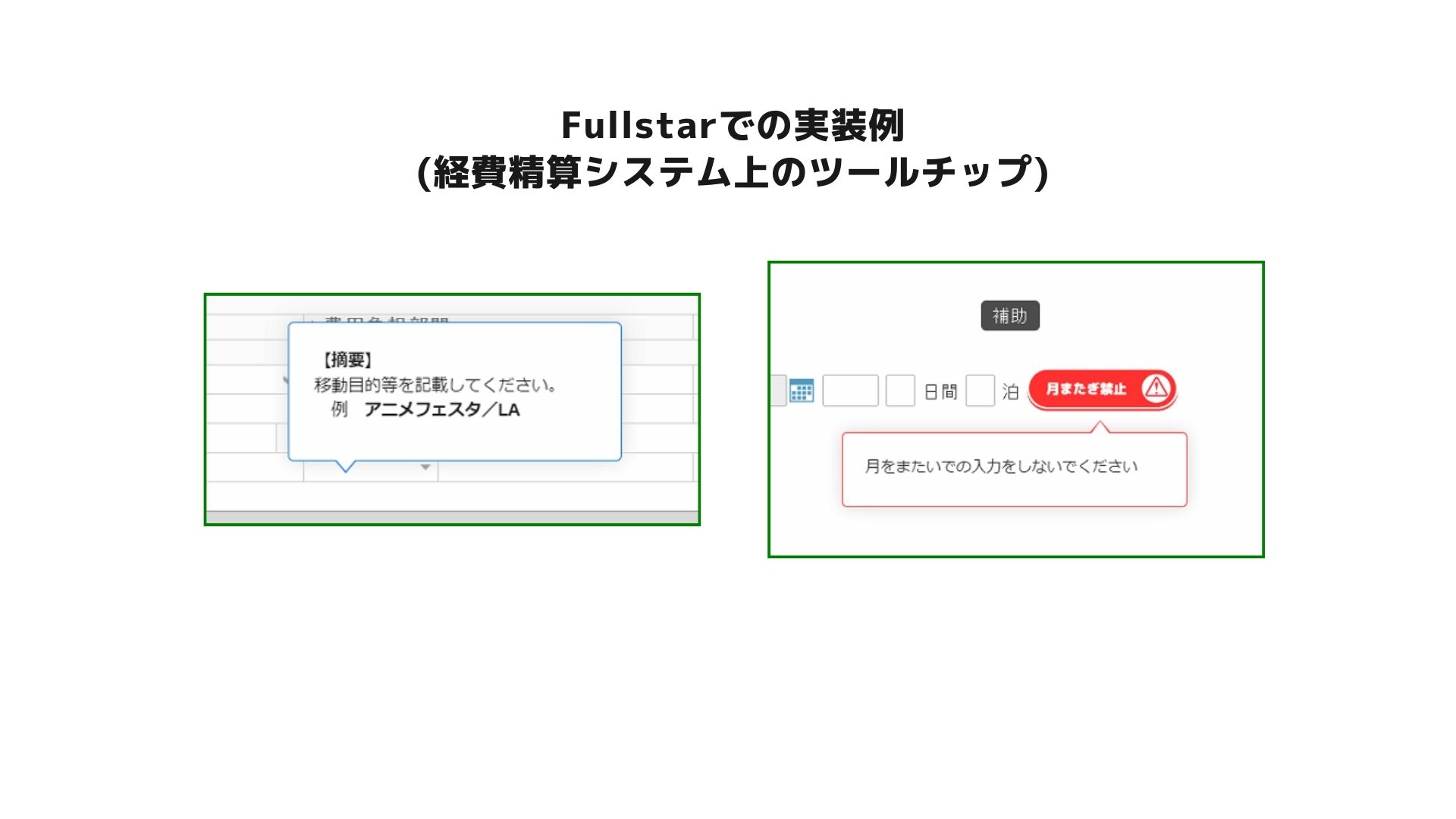

操作中の画面に表示され、操作の自動案内をしてくれるチュートリアルや、カーソルを合わせると出てくる注釈(ツールチップ)などを活用すれば、利用者が迷わず操作できるようになります。マニュアルをわざわざ開く必要がなくなるため、社員のストレスも軽減されます。

デジタルガイドをイチから作成するにはWebの知識が必要ですが、専用ツールを使えば簡単に設定可能です。既存のシステムにガイド機能を組み込むだけで、手順をわかりやすく示したり、ボタンの意味を補足したりと、直感的に操作できる環境が整います。

デジタルガイドツール「Fullstar」は国内累計1,900社で導入されており、社内問い合わせを90%削減した事例や、人事システムの差し戻しを47%削減した事例があるので、ぜひご覧ください。

関連記事:デジタルアダプションプラットフォームとは?DXを推進するための最新施策の解説

「簡単に解決できるのに、何度も問い合わせが来る」という内容には、FAQやナレッジベースの整備が効果的です。過去の問い合わせから「よくある質問」をまとめ、カテゴリごとに整理すれば、検索しやすくなります。

「操作手順」や「申請の流れ」といった内容には、画像や動画を取り入れることで視覚的に理解しやすくなります。こうした工夫によって、情報の伝わり方がスムーズになり、対応にかかる時間も短縮できます。

FAQの活用を促すには、「情報を充実させること」「検索しやすくすること」が大切です。たとえば、テキスト・画像・リンクなどを自由に組み合わせられる「Notion (ノーション)」などのツールを使えば、柔軟に運用・改善していくことが可能です。

関連記事:

社内FAQの落とし穴 誰も教えてくれなかった 〜失敗を避けるためのガイド

定型的な問い合わせが多い場合は、チャットボットの導入が適しています。あらかじめ登録しておいた回答を即時に返すことで、担当者の手をわずらわせることなく、スピーディーな対応が実現できます。たとえば、人事や経理に関する就業規則・申請手続きなど、繰り返される質問も自動応答で処理できるようになります。

導入にあたっては、よくある質問を収集・整理したうえで、チャットボットに登録しましょう。回答内容の更新を定期的に行うことで、精度の維持につながります。さらに、対応ログを分析すれば、問い合わせの傾向を把握でき、マニュアルの改善や業務フローの見直しにも役立ちます。

社内問い合わせの中には、決まった手順で処理できる業務も多く存在します。そうしたルーティンワークには、RPA(Robotic Process Automation)の導入が効果を発揮します。

RPAとは、パソコンでの定型作業を人の代わりに自動で実行するソフトウェアのことです。勤怠データの集計や経費精算、メールでの定期報告など、ルール化しやすい業務に適用することで、作業負担の軽減につながります。代表的なツールには、NTTグループが提供する「WinActor」や、スターティアレイズの「ROBOTANGO」があります。

導入する際は、作業頻度が高く、手順が明確な業務を洗い出し、自動化の適用範囲を段階的に広げていくのが基本です。ミスの削減にも効果があります。

問い合わせの削減には、ツール導入や業務フローの見直しだけでなく、社員の意識改革も重要になります。「マニュアルを見るより、聞いた方が早い」という考えが根付いていると、いくら整備を進めても問い合わせは減りません。

まずは、「問い合わせ対応にもコストがかかっている」という意識を社内に共有することが大切です。そのうえで、よくある質問をテーマにした研修や、マニュアルの活用法についての情報共有を進めていきましょう。

一方的にルールを押しつけるのではなく、現場の声を反映しながら段階的に改善することで、自ら調べる習慣も少しずつ根づいていきます。社員全体の意識が変われば、問い合わせの自然な減少にもつながります。

ここからは、実際に社内問い合わせ業務を効率化していくための具体的なステップをご紹介します。

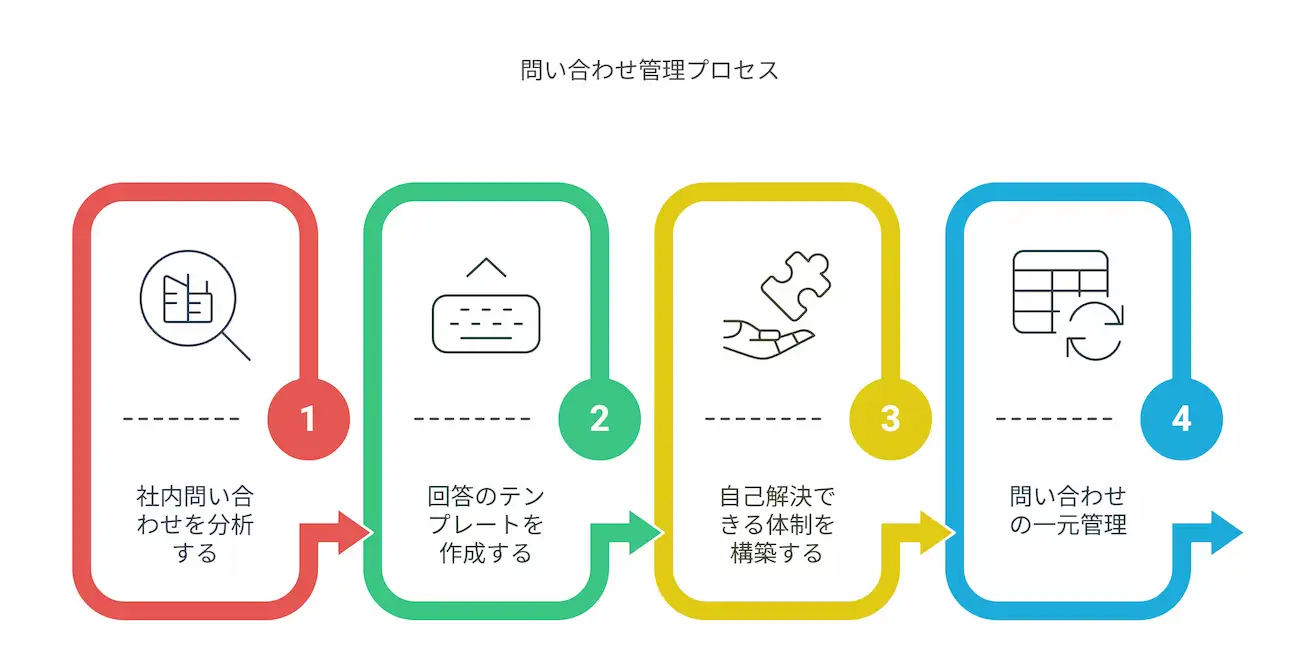

最初に行いたいのは、問い合わせ内容の把握です。どの部署から、どのような質問が、いつ多く発生しているのかを整理しましょう。内容・頻度・発生タイミングなどを見える化することで、改善のヒントが見えてきます。

たとえば、同じような質問が繰り返されている場合は、業務フローや情報共有に課題がある可能性があります。一方、対応に時間がかかっている問い合わせが多ければ、手順やシステムが複雑すぎるのかもしれません。

問い合わせを数値やカテゴリで分類して傾向をつかむことで、改善に着手すべきポイントを整理しやすくなります。

問い合わせが多い内容には、あらかじめ回答のテンプレートを用意しておくとスムーズな対応ができます。対応時間を短縮できるだけでなく、回答のばらつきも抑えられます。

たとえば「パスワードを忘れたときの再設定方法」や「経費精算の締切日」など、繰り返し聞かれる内容は定型文を用意しておきましょう。メールやチャットですぐに貼り付けられる形式で保存しておくと、実務でも使いやすくなります。

テンプレートは、実際のやりとりを通じて改善していくことが大切です。新しい質問が出てきたら、随時更新して精度を高めましょう。

問い合わせの件数自体を減らすには、社員が自分で疑問を解決できる環境づくりが必要です。FAQやチャットボット、デジタルガイドなどを活用して体制を整えましょう。

FAQを活用すれば、社員がよくある質問を自分で調べられます。チャットボットを導入すれば、簡単な対話形式で答えにたどり着けます。さらに、デジタルガイドを使えば、操作画面上で手順をナビゲートでき、業務システムの使い方を視覚的にサポートできます。

これらのツールをうまく組み合わせることで、問い合わせ対応の負担が軽減されるだけでなく、社員の業務理解も深まります。結果として、業務全体のスムーズな進行が期待できます。

対応のスピードと質を保つには、問い合わせの窓口を一本化し、情報を整理する体制が求められます。チャネルが複数あると、対応の重複や見落としが起きやすくなります。

そこで有効なのが、問い合わせ管理システムやチャットボットを活用した一元管理です。すべての履歴や対応状況を集約でき、担当者同士の連携もスムーズに進みます。属人化の防止にもつながり、引き継ぎも容易になります。

さらに、蓄積された対応履歴をもとに分析を行えば、問い合わせの傾向やよくある質問が把握でき、改善施策にも活かせます。安定した運用を続けるためにも、管理体制の整備は早めに進めておきたいポイントです。

先ほど紹介した社内問い合わせの効率化・削減の打ち手とステップを通して、どういったメリットが得られるのでしょうか?社内問い合わせ業務の効率化・削減は、単なる「手間の削減」だけでなく、企業の成長や競争力の強化にもつながる、戦略的な取り組みといえます。

社内問い合わせ業務の効率化・削減により得られるメリットはこのようなものがあります。

ひとつづつご紹介します。

問い合わせをしなくても業務をスムーズに進められる環境は、従業員の心理的負担を軽減します。「どこに情報があるのかわからない」「毎回、誰かに確認しないと仕事が進まない」といった悩みが解消されるだけでも、働きやすさは格段にアップします。

さらに、新入社員や異動してきたメンバーも早期に業務に慣れるようになり、人材を有効に活用できる組織づくりにもつながります。

一見すると些細な問い合わせも、積み重なると大きなコストになります。たとえば、1件5分の対応が1日100件あれば、年間でおよそ2,000時間が費やされる計算です。

こうした時間を減らすことができれば、限られた人材をより付加価値の高い業務へ集中させられます。その結果、人件費の最適化や業務効率の改善にもつながります。

情報が整理され、必要な内容にすぐアクセスできるようになると、「わからなくて業務が止まる」といった状況は起きにくくなります。よくある質問をまとめたFAQや、操作を案内してくれるチャットボットがあれば、疑問をすぐに解消できます。

業務の流れが中断されにくくなり、作業スピードが向上することで、チーム単位だけでなく、全社的な生産性向上も期待できます。

問い合わせ対応に使っていた時間や人手、コストを見直し、売上や成長戦略に直結する業務へと再配分することは、組織全体のパフォーマンス向上につながります。

基本的に社内の対応は「ノンコア業務」に分類されます。本来であれば対応する必要が無いにもかかわらず、何かの不備や不足により、対応せざるを得ない業務のため、本来やるべき業務の時間を使わざるを得ないという状況担ってしまいます。

実際、弊社が実施した「DX推進およびDAP実態調査」によると、社内問い合わせの6割は「基本的な問い合わせ(ツールの操作など)」とのことでした。

弊社でも情報システム部門やバックオフィスへの問い合わせの一部は、シンプルな誤操作やマニュアルを見ていないがゆえのエラーなどがあります。

そういった問題は人が対応するのではなくデジタルツールで補完する方が良いでしょう。

単なる時間の節約にとどまらず、人的リソースの価値を最大化できる点が、効率化の本質的な意義といえるでしょう。さらに、こうした取り組みはDX(デジタル・トランスフォーメーション)の土台にもなり、将来的な企業成長を支える基盤づくりにも役立ちます。

実際に社内問い合わせの削減と、対応の質向上に成功した企業の取り組みをご紹介します。

アニメーション制作を手がける株式会社トムス・エンタテインメントでは、社内システムの活用促進を目的に「Fullstar」を導入しました。すでに複数の業務ツールを導入していたものの、現場でうまく活用されておらず、問い合わせ件数の増加やマニュアル管理の負荷が課題となっていました。

なかでも、社内開発した工程管理ツール「ProGrace」は、アジャイル開発により頻繁な仕様変更があり、そのたびにマニュアルの更新作業が必要となっていたといいます。

「Fullstar」は、操作画面上にチュートリアルを表示できるのが特長です。ユーザーが使い方に迷った際、その場で確認できるため、問い合わせをせずに自己解決が可能になります。

マニュアルの有効活用、業務中の質問を減らしたい方へ

ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内からの問い合わせを90%削減!

詳細を見てみる >情報システム部では、単にシステムを導入するだけでなく、社員の使いやすさを重視する姿勢が社内全体に浸透しつつあります。問い合わせ対応の効率化と、業務全体の生産性向上を同時に実現した、先進的な取り組みといえるでしょう。

参考記事:"真のDX推進"のためのデジタルアダプションプラットフォーム導入! これからの成長戦略を見据え取り組む社内システム活用。

株式会社イトーキでは、非対面での営業体制の構築を目的に、インサイドセールス(IS)部門を新設しました。コロナ禍によって従来の訪問営業が難しくなったことに加え、IS部門が新入社員の育成も担うことになり、教育環境の強化と業務の標準化が大きな課題となっていました。

その課題に対応するため、同社が導入したのがマニュアル作成ツールです。それまではOfficeソフトで作成したマニュアルを社内ポータルで共有していましたが、検索性の低さや更新作業の手間が業務の妨げになっていました。

導入後は、マニュアルの整備と教育への活用を推進。さらに、どの業務からマニュアル化すべきかを判断するため、「業務アセスメントサービス」も併用し、業務内容の見直しも行いました。優先順位やムダが整理され、マニュアルの構築も進み、新人教育もスムーズになりました。

その結果、IS部門での教育期間は約30%短縮。新入社員が独り立ちするまでの期間も1.5か月ほど短くなり、早期の即戦力化につながっています。マニュアル整備と業務の見える化により、問い合わせ削減と教育品質の向上を同時に実現した成功事例といえるでしょう。

参考記事:教育期間30%減の早期戦力化を実現 業務棚卸しによりインサイドセールスの営業効率向上へ

最後に、社内問い合わせの効率化におすすめの3つのシステムをご紹介します。

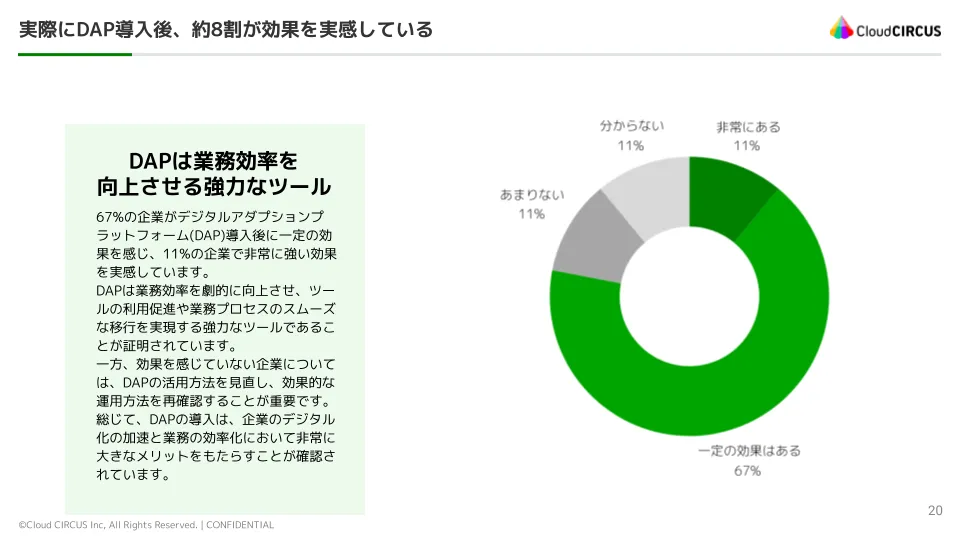

当社が実施した「DX推進およびDAPに関する実態調査 第1弾(2024年度)」では、DAP導入後の効果についてもアンケートを行いました。DAP(デジタルアダプションプラットフォーム)とは、新しいソフトウェアやシステムを導入した際に、ユーザーがスムーズに操作に慣れ、活用できるように支援するツールです。

調査では、67%の企業が導入後に効果を実感し、11%の企業では特に高い成果を感じたという結果が出ています。この結果から、DAPは業務効率を向上させ、社内ツールの利用促進や業務プロセスのスムーズな移行を実現していることがわかりました。

「Fullstar」は、社内システムやSaaSツールの活用を支援するDAPツールです。ノーコードで操作ガイドやチュートリアルを作成・表示でき、社員がマニュアルを見なくても直感的にツールを使いこなせるようサポートします。

新しいシステム導入時や機能アップデートの際も、迷うことなく操作できるため、ヘルプデスクや情報システム部門への問い合わせ件数を大幅に削減できます。また、ユーザーの行動データをもとに、つまずきやすい箇所を可視化するアナリティクス機能も搭載。改善ポイントが明確になることで、案内コンテンツの最適化にも活かせます。 マニュアルの有効活用、業務中の質問を減らしたい方へ ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内からの問い合わせを90%削減!

関連記事:導入で終わらないことがポイント!デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)とは?導入のメリットや機能を紹介!

「IZANAI Powered by OpenAI」は、PDFやWebサイトのURL、Excelを登録するだけで完成するAIチャットボットです。複雑なシナリオ作成が不要で、専門知識がなくてもノーコードで導入できます。AIが24時間365日、的確な回答を自動で返します。

直感的な操作で簡単に運用でき、専任スタッフがプロンプトの作成やAIチャットボットの改善をサポート。導入しやすい価格帯で、まずは試してみたいという企業にも適しています。さらに、特定のIPアドレスからのアクセス制限が可能なため、社内利用におけるセキュリティ対策も安心です。

「Helpfeel」は、独自の意図予測検索を搭載したFAQシステムです。曖昧な表現や言い回しの間違いがあっても、知りたい情報を推測して、提案しながら的確に誘導。スペルミスや抽象的な質問にも柔軟に対応できます。

また、生成AIを活用してログ分析や質問文の自動生成なども可能。自然言語処理の進化により、検索精度が向上し、専門的な内容や大量の文書にも正確に対応します。誤回答のリスクを減らせるため、情報の信頼性も保てます。FAQが十分に活用されていないと感じている企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。

社内問い合わせの効率化は、社員のストレスを軽減するだけでなく、組織全体の生産性向上にもつながります。問い合わせ件数が減ることで、より重要な業務に集中できるようになることも大きなメリットです。

問い合わせ内容の見える化やマニュアルの整備など、効率化にはさまざまな方法があります。業務の一元管理やナレッジ活用の重要性を視野に入れ、自社に合った施策を検討してみてください。近年は、チャットボットやDAPといった便利なツールも増えています。まずは、自社の課題に合った対策からはじめて、段階的に業務改善を進めていきましょう。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行