マニュアルの作り方と失敗しないコツを理解しておくことは、業務効率化のかなめであり、属人化のリスクを回避し、組織全体の生産性を向上させる武器です。

しかし「作成が目的化してしまう」「活用されず形骸化する」といった失敗例も多く、「使われるマニュアル」として効果的に活用するには、作り方もそうですが、使われる工夫もポイントです。

本記事では、現場で本当に役立つマニュアルの作り方と失敗しないコツ、実践できる作成手順もご紹介します。

今日から活かせるポイントを凝縮した内容ですので、ぜひご活用ください!

【マニュアル・FAQ作成をご検討の方へ】

優れたマニュアル・FAQの効果をさらに最大化させる方法をご存じですか?

システムの画面上にマニュアルを「吹き出しガイド」形式で直接表示する仕組み(dap)で、マニュアルを探しに行く必要が無く、システムの”定着化”と”問い合わせ削減”を同時に実現できます。

「問い合わせ90%削減」や「申請差し戻し47%削減」、「95%がマニュアル以上に分かりやすいと回答」など、具体的な取り組みを資料にまとめました。

◆詳細と事例はこちら >

目次

ビジネスにおいて、業務の効率化や品質の維持は重要です。そのために欠かせないのがマニュアル作成でしょう。分かりやすいマニュアルは、新しいメンバーの育成を助け、既存業務の質を高めます。

ここでは、マニュアル作成の基礎知識として、マニュアル作成の目的と、手順書との違いについてくわしく紹介します。

マニュアルを作成する主な目的は、大きく分けて三つあります。

マニュアルには、「業務知識の見える化」という目的があります。従業員が持つ業務に関するノウハウやナレッジをマニュアルとして組織全体で共有し、活用できるようにします。

経験豊富な従業員が持つ貴重な知識が、その個人のみに留まっていると、業務の「属人化」を引き起こします。属人化が進むと、特定の従業員が不在になった際に業務が滞ったり、引き継ぎに時間がかかったりする問題が生じるため、マニュアルを作成して、価値あるノウハウを蓄積し共有することで、個人の知識を組織全体の財産に昇華するのです。

この取り組みによって、属人化を防ぎつつ、社内でのスキルや知識の格差を小さくできます。誰でもいつでも同じ質で業務に対応できる体制を整えれば、特定の従業員への業務負担集中も防げます。

マニュアルがあれば、新しく入った社員や別の部署から異動してきた人でも、業務に必要なポイントをすぐに把握できます。

弊社の経理担当に聞いたところ、業務上の面倒な部分やスムーズにいかない要因の1つに「判断が必要な業務」が挙げられます。都度判断をしなければいけない場合、人によって判断がブレたり、その状況に応じた優先度が変わったりするケースもしばしば発生します。

そういった際に、判断の基準がマニュアルに書かれていれば、「この場合はどうすればいいのか」と迷うことが減り、いちいち質問や確認をする手間も少なくなります。その結果、仕事の進みがスムーズになります。

また、業務内容を正しく理解しやすくなることで、経験の浅い人による思わぬミスやトラブルも防げます。さらに、教える側の負担が減ったり、残業が少なくなったりと、間接的にコストの削減にもつながります。

マニュアルがあることで、個々の業務が効率化され、組織全体の生産性向上につながるのです。

マニュアルは、業務の質を保ち、製品やサービスの品質を安定させるために役立ちます。

たとえば、ベテランの従業員なら問題なくこなせる仕事でも、知識や経験が少ない人には難しく感じられることがあります。経験が豊富な人が高い品質の成果物を出せたとしても、そうでない人が担当すると品質にバラつきが出ることも。その結果、企業全体の信頼を損なうリスクが生まれます。

こうした事態を防ぐには、マニュアルを整備して、業務の進め方を統一することが大切です。たとえば、受発注の対応やクレーム処理の手順をマニュアルにまとめておけば、誰が担当しても一定の品質を保つことができます。

また、マニュアルがないと、先輩や上司がそれぞれ違うやり方を教えてしまい、現場が混乱することもあります。マニュアルがあれば、教える側も教わる側も同じ内容を基準にできるので、安心して仕事に取り組めるようになります。

マニュアルと手順書の違いは、その範囲と目的が異なります。

| 資料の種類 | 主な役割 | 内容の例 |

|---|---|---|

| マニュアル | 業務全体の理解 | 請求業務の流れや目的、注意点 |

| 手順書 | 作業手順の具体化 | 請求書の作成手順、送付方法 |

マニュアルは、業務の全体像を理解するためのものです。業務の流れや方針、注意点などがまとめられており、幅広い情報を網羅しています。一方の手順書は、実際の作業をどう進めるかを細かく説明した資料で、特定の作業手順に特化しています。

たとえば「新規顧客への請求対応」という業務なら、マニュアルでは業務全体の目的や流れ、注意すべき点などを説明します。一方、手順書には「請求書の作成方法」や「送付の手順」など、具体的な作業内容がステップごとに書かれています。

マニュアルで全体の流れをつかみ、手順書で実際の作業を確認するなど、組み合わせることで、業務の正確さや再現性を高めることができます。

ここでは、効果的なマニュアルの作り方の手順を6つのステップに分けて解説します。この手順を踏むことで、誰にとっても分かりやすいマニュアル作成がおこなえます。

マニュアルは目的が明確でなければ、読まれずに終わるおそれがあります。まずは「なぜ必要なのか」をはっきりさせましょう。

たとえば、業務の属人化を防ぐため、研修にかかる手間を減らすためなど、具体的な背景があるはずです。そのうえで、読み手が誰なのかも決めておきます。現場の担当者なのか、新入社員なのかで、書き方も内容も変わります。目的と対象者を決めることで、軸のぶれないマニュアルが作れます。

目的は、「ヘルプデスクへの問い合わせを30%削減」「DXツールの社内定着率を90%へ引き上げ」など、具体的な成果を意識した目的設定がおすすめです。必要な情報や表現が明確になり、作成の方向性がぶれません。

マニュアルは一日では作れません。まずは、必要なタイミングから逆算してスケジュールを設定しておきます。

工程は、情報の整理、構成づくり、本文の作成、レビュー、修正などに分かれます。関係部署が多いと確認に時間がかかるため、余裕をもって計画することが大切です。業務の繁忙期を避けて取り組むと、スムーズに進みます。

マニュアルの全体像を把握するために、フォーマットと構成を事前に決めておきます。

WordやGoogleドキュメントのような文書作成ソフト、PowerPointやGoogleスライドのようなプレゼンテーションソフトや動画マニュアル、マニュアル作成に特化したツールなど、何を使ってマニュアルを作るのかを決定し、その使用ツールでの最適なマニュアル構成を考えます。

文章の書き方やデザインなど、統一されたルールを設けることも重要です。タイトル、目次、見出しを先に決めることで、情報の整理がしやすくなり、一貫性のあるマニュアルを作成できます。読み手が迷わないよう、分かりやすい構成を心がけて作成します。

構成が固まったら、いよいよ本文の作成に入ります。このとき、以下の点に注意してください。

なるべく平易な表現を心がけて、短く、理解しやすい文章にします。また、文章だけでは伝わりにくい情報があれば、図や動画などを使って補完します。箇条書きや改行、文字装飾も効果的です。

加えて見出しの内容と本文にズレがないかチェックすることも忘れずに。矛盾がなく、ベテランも新人も誰が見ても同じように理解して、同じ作業ができる内容にすることが理想です。

マニュアルが完成したら、実際に運用を開始し、組織に定着させる作業をおこないます。作っただけで使われなければ意味がありません。まずは対象者にきちんと共有し、使用方法もあわせて説明します。

本格運用の前に、実際の業務現場でテスト運用をおこなうのもおすすめです。利用者の声を反映し、改善点を洗い出すことで、使い勝手の良いマニュアルに仕上げていきます。検証によって、初めて本当に「使える」マニュアルになるのです。

運用を開始したら、使われているか定期的に確認をします。運用が定着すると、属人的な作業が減り、業務の品質も安定します。

業務内容は常に変化します。マニュアル作成後は、定期的に内容を見直し、最新の情報に更新し続けます。

現場の声を聞いて、実際に役立っているかを評価するのも、より良い改善につながります。大きな変更があれば周囲に共有するほか、更新履歴を残して、どこが変わったのか、ひとめでわかる状態にすることも大切です。

「作ったはいいけれど使われない」「内容が分かりにくいと言われる」といった失敗も少なくありません。

ここでは、マニュアル作成で陥りやすい落とし穴を避け、使われ続けるマニュアルにするコツを解説します。

マニュアル作成を始める前に、「なぜ作るのか」「誰が使うのか」「どのように使うのか」を明確にしましょう。目的が明確なマニュアルは、内容がブレにくく、読み手の混乱も防げます。

また、全体の構成を事前に決めることも重要です。タイトル、目次、見出しを先に決めることで、情報整理がしやすくなり、一貫性のあるマニュアルを作成できます。

使用するツールやフォーマット(文書作成ソフト、プレゼンテーションソフト、専用ツールなど)を統一するのもおすすめです。見た目が統一されて、誰でも分かりやすいマニュアルになります。

業務中に発生したクレームやトラブル事例はマニュアルに積極的に盛り込みましょう。具体的には、実際に起きたミスやクレーム事例と、その対応方法を書き加えます。

事例を盛り込むことで、読み手に「なぜこの手順が必要なのか」が伝わり、同じ過ちを防ぐことにつながります。

マニュアルは作って終わりではありません。内容を常に最新の状態に保つには、作成・更新・運用を担う責任者をあらかじめ決めておくことが大切です。

そもそも多くの企業ではマニュアルの必要性を主体的に感じる人か、上司から言われた人が作成担当になることが多いでしょう。そのため作成者は「自分が定期的に更新する」ことを前提としていないことも多いです。管理者においては、担当者一人だけが管理すると属人的になり、更新されていない数年前の業務手順のままのマニュアルを使うことになるケースもしばしばあります。

つまり、マニュアル運用における最大の試練は「作成」よりも「更新」なのです。だからこそ「管理者」は部門長などが主体的に管理し、更新作業等は担当者がアサインされるルールを整理する必要があります。

誰が担当するのかが曖昧だと、マニュアルが放置され、古い情報のまま使われてしまうおそれがあります。役割を明確にすることで、定期的な見直しや改善がスムーズに進み、マニュアルが現場でしっかり活用される状態を維持できます。

作成したマニュアルが更新されず放置されるケースは珍しくありません。作成したまま放置せず、定期的に見直し・改善を行う仕組みを整えることが重要です。

たとえば、定期的な更新スケジュール(年1回など)を設定し、マニュアルが使われているかどうかのアンケートを実施したり、利用者からのフィードバックを収集する仕組みを導入したりします。得られた意見をもとに内容を修正し、より分かりやすく、使いやすいマニュアルへと改善します。

こうした体制を整えておくことで、マニュアルが古くならず、常に現場で役立つ状態を保つことができます。

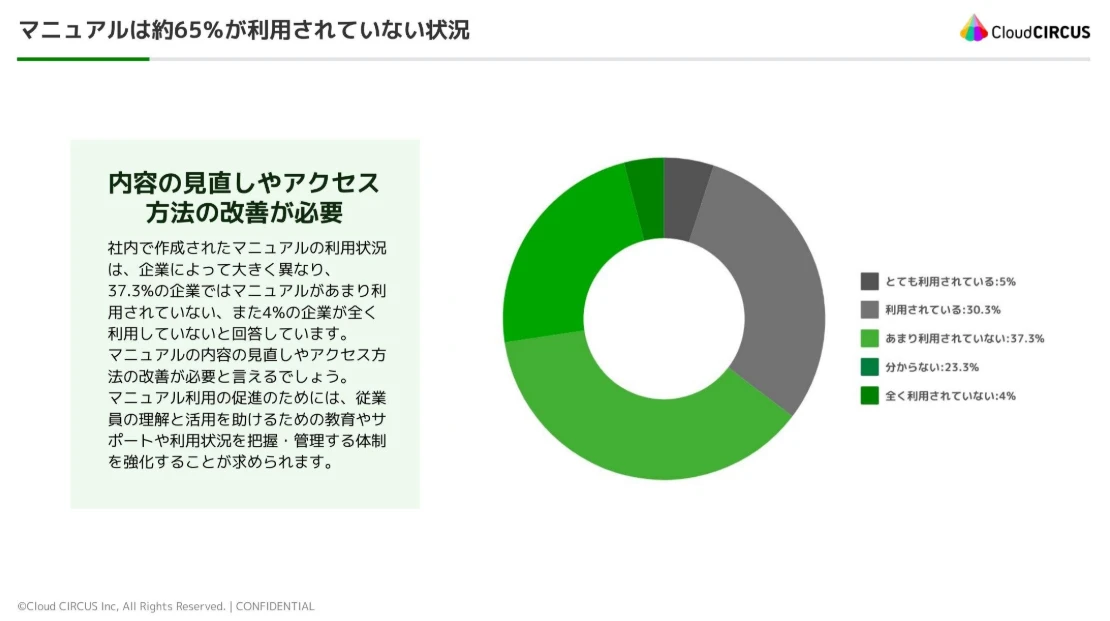

クラウドサーカスが社内マニュアルの利用状況を調査したところ、「約65%のマニュアルが利用されていない」という結果になりました。多くの企業で「せっかく作ったマニュアルが活用されていない」という現実があります。

マニュアルが使われない理由として、よく挙げられるのが次のような声です。

「どこにあるのか分からない」

「毎回探すのが面倒」

「内容が分かりづらくて読む気がしない」

こうした状況では、どれだけ丁寧にマニュアルを整備しても、実際の現場で使ってもらうのは難しくなります。マニュアルの利用を促すには、このような“つまずきポイント”を一つずつ取り除いていく必要があります。

そこで、解決策として注目されているのが、「デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)」の活用です。

デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)とは、業務システムやアプリケーションの画面上に、操作ガイドや説明を直接表示できるツールです。

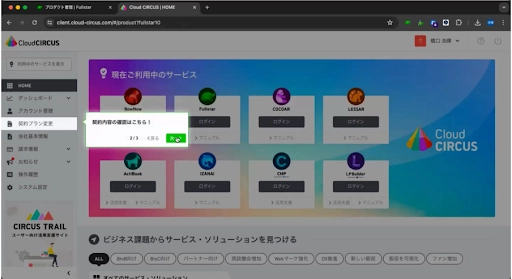

たとえば、デジタルアダプションプラットフォーム「Fullstar」は、デジタルガイドや詳細ボタンなどをノーコードで作成できます。画面内のボタンのそばに操作方法を表示する、次にやるべき手順をポップアップで案内する、というガイド設定を、誰でも簡単に設置できるのが特徴です。

作業をしていて「やり方を忘れたな」と感じたときも、画面内のツールチップ(マウスを置くと出る説明)などで、素早く何度でも確認できます。

マニュアルを探す・開く手間を省き、疑問点があればユーザー自身がその場・その画面上ですぐに解決できるようになるのが特徴です。

ユーザーはマニュアルを探す必要がなく、作業中にその場で疑問を解決できるため、スムーズに作業を進められます。マニュアルを「探して読むもの」から「画面上で自然に受け取るもの」に変えることで、使われない課題を根本から解決できるのです。

マニュアル作成では「書くこと」よりも「伝わること」が重要です。現場の社員が迷わず使えるマニュアルには、いくつかの共通点があります。ここでは、わかりやすいマニュアルを作るための基本的な考え方を整理します。

読みにくいマニュアルは、それだけで読まれなくなります。まず意識したいのは、ひと目で内容がつかめる「見た目の工夫」です。

たとえば、以下のようなポイントを押さえます。

読み手が直感的に内容を理解できるように構成することが大切です。

1ページに情報を詰め込みすぎると、読む気をなくしてしまうため、余白や区切りを設け、視線が自然に流れるように工夫しましょう。

マニュアルは、必要な情報が網羅されていることが大切です。知りたい情報が載っていないマニュアルは、結局使われなくなってしまいます。また、知りたい情報にすぐたどり着けないのも問題です。

マニュアルは業務の全体像から個別の作業手順まで、もれなく記載しましょう。特に、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を明確にすることは、読み手が迷わないために重要です。

また、電子データとして保存する場合、マニュアル内のキーワードで検索した際に、目的の情報がすぐに見つかるようにすることも意識しましょう。適切な見出し設定やキーワードの選定が、検索性を高めます。

「検索に強いマニュアル」を意識して作成することで、必要なときにすぐ答えにたどり着ける、使いやすいマニュアルへと変わっていきます。

長い説明文は、それだけで読むハードルが上がります。マニュアル作成では、伝えたい情報をできるだけシンプルに見せる工夫が必要です。

そのために効果的なのが、次のような形式です。

たとえば、「この操作をする前に必ずログインしてください」という説明は、「手順①:ログインする」と短く書いた方が伝わりやすくなります。

また、見出しと本文のあいだに空白を入れるだけでも、読みやすさが大きく変わります。見た目の負荷を減らすことで、自然と読み進められる構成になります。

マニュアル作成には悩みがつきものです。ここではよくある質問に答えながら、実務で役立つ考え方をまとめました。

現場をよく知る担当者を中心に作成することが多いです。業務の流れや細かい手順を理解している人が書くことで、実用性の高い内容になります。管理者はその部署の監督者にするとよいでしょう。

マニュアルの作り方において、文章のわかりやすさや見せ方には別の視点も必要です。

たとえば、社内のマニュアル整備を企画するマーケティング部が全体の構成を考え、各現場の担当者に具体的な内容を記載してもらうやり方があります。こうした「構成は本部」「中身は現場」という分担も有効です。

一方で、外部の業者に制作を依頼するケースもあります。文章表現やレイアウトの整え方に不安がある場合は、プロの手を借りるのもひとつの手です。

効率を上げたいなら、手順の整理やレイアウトがしやすいツールを選びます。

使い慣れたツールがあれば、それを土台にするのも良いでしょう。重要なのは「操作が簡単」で「更新しやすい」ツールを選ぶことです。

デジタルアダプションプラットフォームとは、システムの画面上にポップアップを表示したり、よく間違えやすい項目に詳細ボタンを設置、マニュアルの該当ページに遷移させたりすることで、「システム利用上の間違い(申請ミス・差し戻しなど)」を削減できるノーコードツールです。

デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)「Fullstar(フルスタ)」は累計1,900社以上が導入しており、多くの企業で問い合わせ削減などの成果が出ています。作成したマニュアルを効果的に活用する運フェーズにおいて、デジタルアダプションプラットフォームの活用は重要性が高まっているため、この機会に一度資料で具体的な活用例を確認してみてください。

「デジタルアダプションプラットフォーム Fullstar」の資料を見る >

マニュアルは運用で気を付けるべきポイントは主に以下3点があります。

変更点が出たらすぐに反映できる体制づくりが大切です。古い情報が残ったままでは、かえって混乱のもとになります。

そのため、誰がいつ更新していくのかを明確にしておきます。また、定期的に内容をチェックする時間を決めておくと安心です。たとえば四半期ごとに、更新が必要かどうかを確認するだけでも違います。

さらに、利用者の声を集めることも忘れてはいけません。マニュアルが読みづらいと感じる理由や、使いにくい部分を把握すれば、改善のヒントになります。マニュアルをどうしたら定着できるのかも常に考えていくことが大切です。

役職の高い人がマニュアルを積極的に使うことも効果的です。その重要性が組織全体に伝わり、他の従業員もマニュアルを活用するようになります。

マニュアルはクラウドで管理すると常に最新のマニュアルを共有できるため、クラウド上での管理がおすすめです。最新版が誰でもすぐに見られる場所に置いておき、アクセス権やフォルダ構成も整えておきます。

効果的なマニュアルは、組織のノウハウを形にし、業務品質の安定と生産性向上を支える貴重な資産です。マニュアルの作り方をマスターし、負債にならないようこの資産を活かし、業務の革新と持続的な成長につなげていくことが求められます。ぜひ、今日から実践し、成果を生むマニュアル作りをスタートさせてください

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行