動画マニュアルのメリットは、視覚的に分かりやすく、一度に多くの情報を伝えられることです。

さらに、研修コストの削減、業務品質の標準化、ノウハウの蓄積といった効果も期待できます。

本記事では、動画マニュアルのメリット・デメリットを徹底比較し、効果的な作り方から目的別のツール選びまでを解説します。

この記事は、以下のような課題を持つ方におすすめです。

本記事で紹介するポイントを押さえることで、動画マニュアルを簡単に導入することができます。

より具体的なツール活用法や、システム操作の定着を加速させる「デジタルアダプションプラットフォーム」について詳しく知りたい方は、以下の資料もあわせてご活用ください。

マニュアルの有効活用・社内問い合わせ削減をしたい方へ

ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内問い合わせを90%削減・マニュアル閲覧率向上!

目次

社内システムの導入や業務フローの変更により管理部門への問い合わせが急増している課題に対し、動画マニュアルが有効な解決策として注目されています。

本セクションでは、動画マニュアルが問い合わせ削減や教育効率の向上に繋がる3つの理由を解説します。

動画は、テキストや静止画だけでは伝わりにくい複雑な操作や一連の流れを、正確かつ簡潔に伝えることができます。

一般的に、1分間の動画が伝える情報量は、文字情報に換算すると約180万語、Webページの約3,600ページ分に相当すると言われています。

これは、テキストの7倍以上ともいわれる圧倒的な情報量です。

例えば、新しい会計システムの入力手順を説明する場合を考えてみましょう。

紙マニュアルは数十ページにわたるスクリーンショットと注釈の羅列になりがちで、利用者はテキストと画像を照らし合わせながら操作を読み解く必要があります。

そのため、微妙なニュアンスや操作のタイミングが伝わりにくく、誤解や疑問を生む原因となることがあります。

一方、動画マニュアルは実際の操作画面を録画し、カーソルの動きやクリックする箇所をそのまま見せることで、利用者は映像を見るだけで一連の流れを直感的に理解できます。

また、ナレーションやテロップで補足情報を加えることで、注意点やポイントを効果的に伝えることが可能です。

| 紙マニュアル | 動画マニュアル | |

|---|---|---|

| 内容 | スクリーンショットと 注釈の羅列になりがち。 |

実際の画面のカーソルの動きや クリックする箇所を そのまま見せることができる。 |

| 読みやすさ | どの画面のどのボタンを押すのか、 テキストと画像を照らし合わせながら読み解く必要がある。 |

映像を見るだけで 一連の流れを理解できる。 |

このように、動画は短時間で正確な情報を伝えられるため、利用者の「わからない」を未然に防ぎ、結果として問い合わせ削減ができます。

動画マニュアルは、学習効果の高さも大きな利点です。

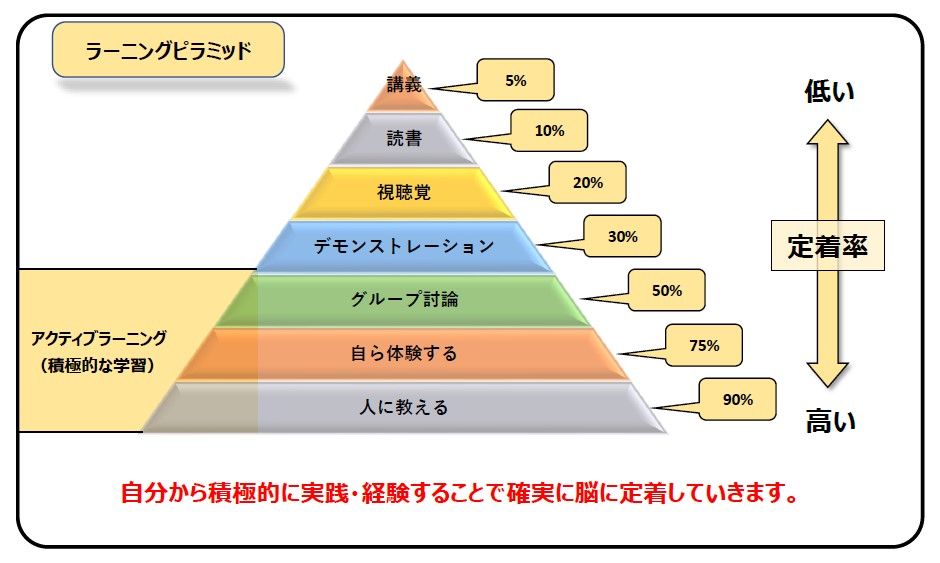

アメリカ国立訓練研究所が発表した学習定着率に関する研究「ラーニングピラミッド」によると、テキストを読むだけの学習(Reading)の定着率が10%であるのに対し、視聴覚(Audio-Visual)、つまり動画を用いた学習の定着率は20%と、2倍の効果があるとされています。

画像参照:ラーニングピラミッド

これは、動画だと「視覚」と「聴覚」で伝えることができるので、記憶に残りやすくなるためです。

これらの情報が組み合わさることで、学習者は内容を多角的にインプットでき、理解度が深まります。

特に、繰り返し学習したい箇所だけを何度も見返せる点は、個々の理解度に合わせて学べるため、集合研修よりも効率的です。

結果として、教育内容がしっかりと定着し、業務の習熟度向上にも繋がります。

動画マニュアルは、業務の属人化を防ぎ、教育担当者の負担を軽減する上でも非常に有効です。

特定の社員しか知らないノウハウや複雑な業務手順は、その担当者が不在の場合に業務が滞るリスクとなります。

動画マニュアルは、こうした内容をまとめておくのにも最適なツールです。

このように、動画マニュアルを整備することは、単なる業務効率化に留まらず、組織全体の知識レベルの底上げと、持続的な成長を支える基盤づくりにもなりえます。

動画マニュアルの導入は、印刷コストの削減といった直接的な効果はもちろん、教育の質向上や業務の標準化といった組織全体の生産性向上に繋がる点が魅力です。

本セクションでは、紙マニュアルと比較しながら、動画マニュアルがもたらす6つの具体的なメリットを解説します。

最大のメリットは、その「圧倒的な分かりやすさ」です。

紙マニュアルでは、スクリーンショットと文章で複雑な操作を説明する必要があり、読み手のITリテラシーによっては正しく伝わらないケースも少なくありませんでした。

動画マニュアルは、マウスカーソルの動きやクリック箇所が映像で示されるため直感的に操作を理解でき、実際の操作スピードで手順を追えるため業務の流れをスムーズに把握できます。また、誰が見ても同じ内容を同じように理解できるため、業務品質の均一化・標準化が図れます。

| 紙マニュアル | 動画マニュアル | |

|---|---|---|

| 理解のしやすさ | △ | ◎ |

| 操作の分かりやすさ | △ | 〇 |

特に、全社的に利用する経費精算システムや勤怠管理システムなど、操作の正確性が求められる業務において、動画マニュアルは従業員のミスを減らし、手戻りや確認作業といった管理部門の負担を軽減します。

動画マニュアルは、研修コストと問い合わせ対応工数の削減に貢献します。

研修コストの削減では、場所や時間の制約がないため、従業員は好きな時間にPCやスマートフォンで学習でき、研修会場費用や移動時間が不要になります。

また、一度作成すれば繰り返し利用できるため、新入社員や中途採用者の入社時に都度研修を開催する必要がなくなります。

問い合わせ対応工数の削減では、自己解決の促進が期待できます。

「操作方法が分からない」といった基本的な問い合わせは動画マニュアルで解決できるため、従業員自身が問題を解決できるようになります。

これにより、FAQ的な内容を動画化しておくことで、管理部門はより専門的な問い合わせや企画業務に集中できるため、負担軽減につながります。

ある企業では、動画マニュアルの導入により、システムに関する社内問い合わせが80%削減されたという事例もあります。これは、教育コストの削減だけでなく、組織全体の生産性向上に直結する大きなメリットと言えるでしょう。

▶参照:マニュアル動画の作成時間を80%削減、日立アイイーシステム

ビジネス環境の変化に対応し、業務フローやシステムの仕様は日々更新されていきます。

マニュアルもそれに合わせて常に最新の状態を保つ必要がありますが、この「更新」がかなりめんどくさいです。

動画マニュアルは変更があった箇所だけを再撮影・編集し、ファイルを上書きするだけで更新が完了するため、手間がかかりません。さらに、クラウド上のサーバーや動画配信プラットフォームにアップロードしておけば、全従業員が常に最新版のマニュアルにアクセスできます。

| 紙マニュアル | 動画マニュアル | |

|---|---|---|

| 手間・コスト | 印刷・配布の手間とコストがかかる | 簡単な差し替えで更新完了 |

| 情報管理 | 古いマニュアルが使われる リスクがある |

クラウド上で 常に最新版にアクセス可能 |

これにより、従業員は常に正しい情報に基づいて業務を遂行できるようになります。

熟練者の持つ技術やノウハウは、組織にとって貴重な財産です。

しかし、それらが共有されていないと、異動や退職によってナレッジが失われてしまいます。動画マニュアルは、具体的な映像として記録し、記録・保管するのに非常に有効です。

動画マニュアルは、実際の作業風景をそのまま記録できるため、熟練者の手元の動きや判断のタイミングなどを映像で残すことで、直感的にノウハウを学ぶことができます。

また、分かりにくい部分は何度でも繰り返し見返すことができ、技術の習得を早める効果があります。

紙マニュアルには、読了状況や理解度を把握できない、研修効果が不明確で効がわかりにくいという点があります。

これに対し、動画マニュアルであれば、動画配信プラットフォームやツールを通じて「誰が」「どの動画を」「どこまで視聴したか」といった視聴履歴の取得が可能です。

このデータに基づいて、視聴維持率が低い箇所や繰り返し再生されている箇所を特定し、「内容が分かりにくいのではないか」といった仮説を立てることで、マニュアルの改善に繋げることができます。

視聴データを分析することで、従業員の理解度を客観的に把握し、より効果的な教育プログラムの企画・立案に役立てることができます。

グローバル化が進む現代の企業において、外国人従業員への教育も重要な課題です。

また、SDGs(持続可能な開発目標)の観点からも、ペーパーレス化の推進は企業にとって重要な取り組みとなっています。

動画マニュアルは、多言語対応とペーパーレス化において、優れています。

多言語対応の面では、動画マニュアルは字幕機能により一つの動画で複数言語に対応でき、ナレーションも各言語で用意可能です。

ペーパーレス化の面では、物理的なコストが、動画マニュアルでは不要になります。

サーバー費用は発生するものの、全体として大幅なコスト削減に繋がります。

動画マニュアルは多くのメリットがある一方でデメリットも存在します。

ここでは、想定される4つのデメリットと、それぞれの具体的な解決策をセットで解説します。

事前に課題を把握し、スムーズな導入計画を立てましょう。

動画マニュアルの作成には、専門的な知識やスキルが必要だと感じるかもしれません。

確かに、ゼロから高品質な動画を制作するには、撮影や編集に一定の工数がかかります。

デメリットとして、動画編集ソフトの操作習得に時間がかかること、撮影、ナレーション収録、テロップ挿入などの作業に手間がかかること、そして担当者のスキルによってクオリティに差が出てしまうことが挙げられます。

これらの対策として、マニュアル作成に特化したツールの活用が有効です。

近年では、画面録画から編集、共有までを直感的な操作で行えるツールが多く登場しており、パワーポイントのスライドを動画化できるものや、AIが自動で編集を補助してくれるものもあります。

また、動画の冒頭と最後に挿入するロゴや、テロップのデザイン、BGMなどをテンプレートとして用意しておくことで、毎回ゼロから作成する手間が省け、品質の均一化にも繋がります。

動画は一連の流れを理解するには適していますが、特定の情報だけをピンポイントで探したい場合には、不便な場合があります。

数十分の動画の中から、知りたい数秒間のシーンを探し出すのはめんどくさいです。

動画では、必要な情報がどこにあるか分からず探すのに時間がかかることや、キーワードで検索できないため目的の情報にたどり着きにくいというデメリットがあります。

これらの対策として、目次機能を活用し、概要欄にタイムスタンプ付きの目次を記載することで、視聴者は目的のシーンにジャンプできます。

また、検索性の高いプラットフォームを選ぶこともポイントです。

動画のタイトルや説明文、タグだけでなく、動画内のテロップや音声までを検索対象にできるツールやプラットフォームを選ぶと、検索性が飛躍的に向上します。

さらに、1本の動画に多くの内容を詰め込まず、「〇〇の申請方法」「△△のデータ出力手順」のように、テーマを細かく分けて短い動画を複数作成することも有効です。

動画はデータ容量が大きいため、視聴する側の通信環境によっては、再生がスムーズにいかない可能性があります。

また、オフィス外での閲覧や、音声が出せない環境での視聴にも配慮が必要です。

ネットワーク環境が悪い場合、動画の読み込みに時間がかかったり、途中で止まったりするというデメリットがあります。また、PCでの視聴が前提となっていると、スマートフォンやタブレットで手軽に確認できないという問題も生じます。

これらの対策として、PC、スマートフォン、タブレットなど、あらゆるデバイスで最適に表示されるマルチデバイス対応のプラットフォームを選ぶことが重要です。

これにより、従業員はいつでもどこでも必要な情報にアクセスできるようになります。

さらに、音声が出せない環境でも内容が理解できるように、ナレーションの主要な部分はテロップや字幕として表示させることがおすすめです。

動画マニュアルの効果は、その「分かりやすさ」で決まっていきます。

ただ操作画面を録画するだけでは、本当に伝わるマニュアルにはなりづらいです。

ここでは、誰が見ても理解でき、問い合わせ削減に繋がる動画マニュアルを作成するための5つのステップを具体的に解説します。

このステップに沿って作成することで、クオリティの高いマニュアルを効率的に制作できます。

まず「誰のための、何のための動画なのか」を明確に定義することが最も重要です。

ここが曖昧なまま進めると、内容がぼやけてしまい、誰にも伝わらない動画になってしまいます。

まず「対象者(誰に)」を明確にすることが重要です。

新入社員向け、全従業員向け、特定の部署の担当者向けなど、対象者によってITリテラシーの度合いも考慮する必要があります。

次に「伝達内容(何を)」を定義します。

例えば、システムの基本的な操作方法、特定の業務における応用的な使い方、トラブルシューティングなどです。

最後に、「ゴール(どうなってほしいか)」を明確にします。

動画視聴後に一人で操作を完了できるようになることや、業務全体の流れを理解することなど、どのような状態になってほしいかを決めます。

例えば、「経費精算システムを初めて使う新入社員が、動画を見ながら一人で交通費の申請を完了できる」のように、具体的に設定しましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 対象者 | 誰向けに作成するのか |

| 伝達内容 | 何を伝えたいのか |

| ゴール | この動画を見た後にどのような状態になっていてほしいか |

目的と対象者が決まったら、動画全体の設計図となる構成案やシナリオを作成していきます。

いきなり撮影を始めると、内容に漏れや重複が生じたり、話の流れが分かりにくくなったりします。

シナリオ作成においては、まず操作説明の順序を箇条書きで整理します。

次に、ナレーションで話す内容をセリフとして書き起こします。

最後に、強調したい点や注意喚起が必要なポイントを明確に示します。

AIを活用しながら作成すると、工数自体もかなり削減できます。

また、PERP法を意識するとより伝わりやすくなります。

PREP法(結論→理由→具体例→結論)で構成すると、動画の冒頭で全体像を伝え、なぜ必要なのか理由を説明し、具体的な操作手順を見せた後、最後に重要なポイントをまとめることができます。

このシナリオがあることで、撮影や編集作業がスムーズに進み、手戻りを防ぐことができます。

シナリオが完成したら、いよいよ録画・撮影です。

PC画面の操作をマニュアルにする場合は、画面録画ソフトを使用します。

動画を録画する際は、視聴者が集中できるよう、デスクトップ上の不要なアイコンや関係のないウィンドウを閉じて画面を整理すると良いです。

また、カーソルをゆっくりと動かし、クリック箇所をハイライト表示するソフトを使用すると、より親切です。

ナレーションを同時に収録する場合は、静かな環境でマイクを使用し、クリアな音声を録音しましょう。後からナレーションを別録り(アフレコ)することも一般的です。

一発で完璧に撮ろうとせず、区切りの良いところで分割して撮影すると、後の編集が楽になります。

撮影した映像を編集し、より分かりやすい動画に仕上げていきます。

編集作業は視聴者の理解度を大きく左右する重要な工程です。

動画編集では、操作の待ち時間や言い間違い、不要な間投詞などをカットしてテンポの良い動画に仕上げる「カット編集」を行います。

また、重要なキーワードや操作対象のボタン名をテロップで表示したり、ナレーションの要点を字幕として入れることで、音声が出せない環境でも内容を理解できるようにします。

さらに、視聴者が飽きないように邪魔にならない程度のBGMを入れたり、クリック操作の箇所に効果音を入れたりすることも効果的です。

編集ソフトを使えば、これらの作業は比較的簡単に行えます。

動画のクオリティを上げるためにも、「自分が見やすいと思うマニュアルは何か?」を考えながら作成していきましょう。

完成した動画は、従業員がいつでもアクセスできる場所にアップロードして共有します。

動画を共有する際には、社内サーバーやGoogle Drive、Dropboxなどのクラウドストレージ、YouTubeの限定公開やVimeoなどの動画配信プラットフォーム、あるいはマニュアル作成専用ツールが利用できます。

動画を公開した後は、視聴者から「分かりにくい点はなかったか」「もっと知りたい情報はあったか」などをヒアリングし、改善のサイクルを回すことが重要です。

集まった意見や、再生回数、視聴維持率などの視聴データを分析し、より良い内容になるように動画を修正していきます。

この改善サイクルを回し続けることで、動画マニュアルは常に「使える」状態に保たれ、最大化することができます。

動画マニュアルを内製するにあたり、適切なツールを選ぶことは、作成の効率とクオリティを大きく左右します。

高機能なツールは魅力的ですが、自社の目的や作成担当者のスキルレベルに合っていないと、かえって分かりずらくなってしまうこともあります。

ここでは、3つの目的別に、どのようなツールが適しているかを解説します。

「まずはシンプルにPC画面の操作手順を録画できれば良い」という場合には、基本的な画面録画ソフトがおすすめです。

OSに標準搭載されている機能や、無料で利用できるソフトウェアも多く存在します。

代表的なツール:だと、Windowsの「PC画面録画(Xbox Game Bar)」やmacOSの「スクリーンショット」機能、Loom、OBS Studioなどがあります。

このツールのメリットは、コストをかけずに始められ、操作がシンプルでITツールに不慣れな人でも直感的に使える点です。

一方、高度な編集(テロップの装飾、エフェクトなど)には向いておらず、動画の管理や共有機能は限定的というデメリットがあります。

動画マニュアル作成を試験的に始めたい企業や、ごく一部の簡単な操作説明など、用途が限定されている企業におすすめです。

| メリット | コストをかけずに始められる 操作がシンプルで、ITツールに不慣れな人でも直感的に使える |

|---|---|

| デメリット | 高度な編集(テロップの装飾、エフェクトなど)には向いていない 動画の管理や共有機能は限定的 |

テロップやナレーション、BGMなどを駆使して、視聴者の理解度をより高めるための作り込んだ動画マニュアルを作成したい場合は、専門の動画編集ソフトが適しています。

代表的なツールとしてはAdobe Premiere Pro、Final Cut Pro、PowerDirector、Filmoraなどが挙げられます。

動画編集ソフトには、テロップのデザインやアニメーションなど表現の幅が広く、不要な部分のカットや音声調整といった細かな編集が可能なため、プロフェッショナルな品質の動画を作成できるメリットがあります。

一方で、ライセンス費用がかかる場合が多く、操作が複雑で習得に時間がかかるというデメリットも存在します。

社外の顧客向けマニュアルなど、企業のブランドイメージに関わる動画を作成したい場合や、動画作成を専門に行う部署や担当者がいる企業におすすめです。

| メリット | テロップのデザインやアニメーションなど、表現の幅が広い 不要な部分のカットや音声調整など、細かな編集が可能 プロフェッショナルな品質の動画を作成できる |

|---|---|

| デメリット | ライセンス費用がかかる場合が多い 操作が複雑で、習得にある程度の学習時間が必要 |

動画マニュアルの作成だけでなく、その後の管理・共有、さらには視聴状況の分析までを一気通貫で行いたい企業には、動画マニュアル作成に特化した専用ツールが最適です。

代表的なツールとしてはtebiki、Teachme Biz、iTutorなどです。

メリットは、画面録画、編集、共有、管理といった動画作成に必要な機能がオールインワンで揃っている点です。また、テンプレート機能や自動字幕生成など、作成を効率化する機能が豊富にあり、誰がどの動画を視聴したかといった効果測定も可能です。

一方、デメリットとしては、月額利用料などのランニングコストが発生する点が挙げられます。

全社的に動画マニュアルの活用を推進し、ナレッジマネジメントを強化したい企業や、教育の効果を可視化し、継続的に改善していきたい企業におすすめです。

| メリット | 画面録画、編集、共有、管理といった必要な機能が揃っている テンプレート機能や自動字幕生成など、作成を効率化ができる 誰がどの動画を視聴したかといった効果測定が可能 |

|---|---|

| デメリット | 月額利用料などのランニングコストが発生する |

動画マニュアルを整備したにもかかわらず、

「マニュアルの保管場所が分からず、結局問い合わせてしまう」

「動画を探して視聴する手間が面倒で、見てもらえない」

といった課題に直面することがあります。

こうした「作ったけれど使われない」という問題を解決し、動画マニュアルの効果を最大化するソリューションが「DAP(デジタルアダプションプラットフォーム)」です。

DAPは、社内システムやクラウドサービスなどの画面上に、操作ガイドや入力ルールを直接表示させることができるツールです。

従業員は、マニュアルを探すために別のウィンドウを開いたり、ファイルサーバーを検索したりする必要がありません。

DAPは「探す・見る」という手間を徹底的に排除し、従業員が操作に迷ったその瞬間に、その場で自己解決できる環境を実現します。

DAPの強みは、単に動画を表示するだけではありません。

システムの操作そのものをリアルタイムでガイドすることができます。

初めてシステムを利用するユーザーには、チュートリアル機能で操作手順を順に案内し、入力項目の横に表示されるツールチップ機能で補足説明や入力ルールを提供します。

これらの機能により、操作ミスや入力不備を未然に防ぎ、データ品質の向上や手戻りの削減に大きく貢献します。

弊社が提供するDAPツール「Fullstar(フルスタ)」は、まさにこうした課題を解決するために開発されました。

「Fullstar」を導入することで、利用している様々なシステム上に、ノーコード(プログラミング不要)でチュートリアルやツールチップを自由に設置できます。

もちろん、作成した動画マニュアルを適切なタイミングで画面上に表示させることも可能です。

本記事では、動画マニュアルがもたらす6つのメリットから、導入前に知っておくべきデメリットと対策、そして具体的な作成ステップまでを解説しました。

動画マニュアルは、紙媒体のマニュアルが抱える多くの課題を解決し、企業が直面しがちな「教育の非効率」「業務の属人化」「問い合わせ対応の増大」といった問題を解決する強力なソリューションです。

まずは、社内の問い合わせが多い業務や、新入社員がつまずきやすいシステムの操作など、スモールスタートで動画マニュアルの作成に着手してみてはいかがでしょうか。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行