動画マニュアルとは、業務の手順やシステムの操作方法などを、テキストや静止画だけでなく実際の動きや音声を用いて解説するマニュアルのことです。昨今、多くの企業でDX(デジタルトランスフォーメーション)が進む中、従業員の教育や業務効率化の手段として、その重要性が高まっています。従来の紙媒体のマニュアルと比較して、情報の伝達効率や学習効果が高いのが大きな特徴です。

本記事では、動画マニュアルの作り方を5つのステップで分かりやすく解説し、内製化を成功させるための具体的なコツやツールの選び方まで網羅的にご紹介します。

マニュアルの有効活用・社内問い合わせ削減をしたい方へ

ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内問い合わせを90%削減・マニュアル閲覧率向上!

目次

動画マニュアルは、単に紙のマニュアルを映像に置き換えただけのものではありません。その特性を理解することで、より効果的な活用が可能になります。ここでは、動画マニュアルが注目される背景と、従来の画像・文書ベースのマニュアルとの違いを比較しながら、その本質に迫ります。

近年、ビジネス環境の変化に伴い、多くの企業で動画マニュアルの導入が進んでいます。その背景には、働き方の多様化やDXの加速が大きく関係しています。

リモートワークの普及により、従来のように隣の席でOJT(On-the-Job Training)を行うことが難しくなりました。動画マニュアルがあれば、場所を問わず均質な教育を提供でき、新入社員や異動者もスムーズに業務をキャッチアップできます。また、次々と新しいITツールが導入される中で、その操作方法を全従業員に効率的に浸透させる手段としても、動画は非常に有効です。視覚的に操作の流れを追えるため、直感的な理解を促し、ツールの定着と活用を促進します。

動画マニュアルと従来の画像・文書マニュアルは、それぞれに長所と短所があります。どちらが優れているというわけではなく、目的や用途に応じて最適な形式を選ぶことが重要です。それぞれの特徴を理解し、使い分けるための比較表を以下に示します。

| 比較項目 | 動画マニュアル | 画像・文書マニュアル |

|---|---|---|

| 情報伝達量 | ◎ 非常に多い(テキストの約5,000倍) | △ 少ない |

| 分かりやすさ | ◎ 直感的で理解しやすい(特に動きのある作業) | ◯ 手順が少ない場合は分かりやすい |

| 学習効果 | ◎ 記憶に定着しやすい | ◯ 繰り返し読むことで定着 |

| 作成工数 | △ 撮影・編集に時間がかかる | ◎ 比較的少ない |

| 更新の容易さ | △ 修正箇所が多いと再撮影・再編集が必要 | ◎ テキストや画像の差し替えが容易 |

| 検索性 | △ 特定の情報を探しにくい | ◎ 目次やキーワード検索で探しやすい |

| コスト | ◯ 印刷・配布コストは不要 | △ 印刷・配布・保管にコストがかかる |

| 閲覧環境 | △ PCやスマートフォン、ネット環境が必要 | ◎ 場所を選ばない |

上の表が示す通り、動画マニュアルの最大の強みは、その圧倒的な情報伝達量と分かりやすさにあります。実際の操作画面や手元の動きをそのまま映像で示せるため、言葉や静止画だけでは伝わりにくい細かなニュアンスや一連の流れも、誰でも直感的に理解できます。これにより、学習者の理解度が深まり、教育の質が向上します。

一方で、作成には撮影や編集といった専門的なスキルと時間が必要になる点がデメリットとして挙げられます。また、長時間の動画の中から特定の情報だけを探し出すのは、キーワード検索が可能な文書マニュアルに比べて難しい場合があります。

これらの特性を理解した上で、例えば「システムの基本操作」のような一連の流れを教える場合は動画マニュアル、「エラーコードの一覧」のように特定の情報を参照させたい場合は文書マニュアル、といったように使い分けることが、業務効率化の鍵となります。

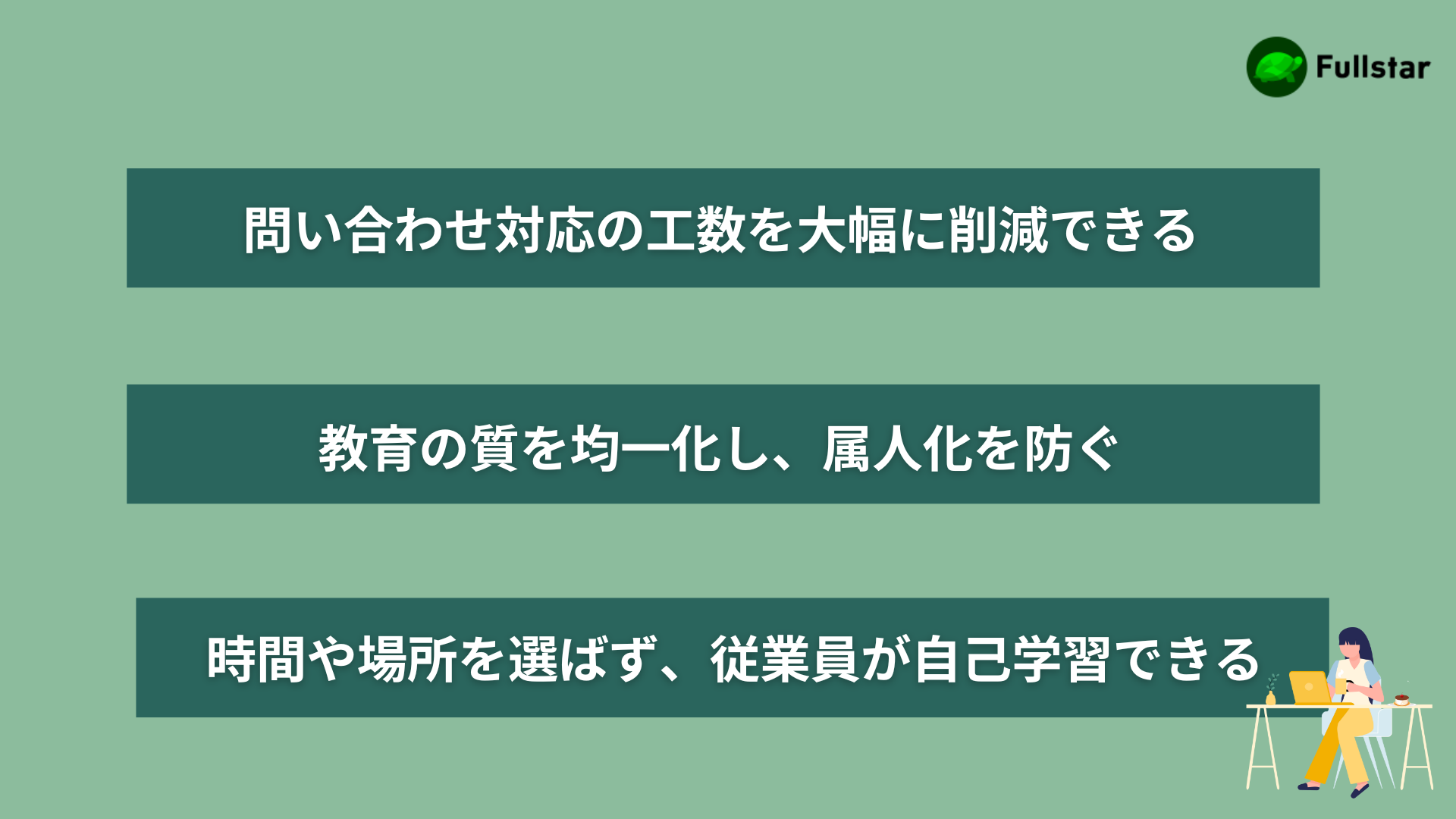

動画マニュアルの導入は、単に「分かりやすい」というメリットだけでなく、具体的な業務効率化に直結します。ここでは、動画マニュアルがなぜ社内業務の効率化に貢献するのか、3つの具体的な理由を掘り下げて解説します。これらのメリットを理解することで、導入目的がより明確になります。

システムの使い方や業務フローに関する問い合わせは、特に管理部門や情報システム部門にとって大きな負担です。動画マニュアルは、これらの「よくある質問」に対する回答として機能し、問い合わせ件数そのものを削減します。従業員は疑問が生じた際に、まず動画マニュアルを確認することで自己解決できるため、担当者の手を煩わせることがありません。結果として、担当者は本来注力すべきコア業務に集中できるようになり、組織全体の生産性向上に繋がります。

OJTは教える担当者によって内容にばらつきが生じやすく、教育の質が不安定になるという課題があります。また、特定の担当者しか知らない「暗黙知」が業務の属人化を招き、その担当者が不在の際に業務が滞るリスクも抱えています。動画マニュアルは、標準化された正しい手順を誰に対しても同じ品質で伝えられるため、教育レベルを均一に保つことが可能です。これにより、業務の属人化を防ぎ、組織全体としての知識・技術レベルの底上げを実現します。

動画マニュアルはサーバーやクラウド上に保管することで、従業員はPCやスマートフォンからいつでもどこでもアクセスできます。これにより、集合研修のようにスケジュールを調整する必要がなくなり、従業員は自身の都合の良いタイミングで学習を進められます。また、一度見ただけでは理解しきれなかった部分も、繰り返し視聴して復習できるため、個々の理解度に応じた学習が可能です。この自律的な学習環境は、従業員のスキルアップを促進し、教育コストの削減にも貢献します。

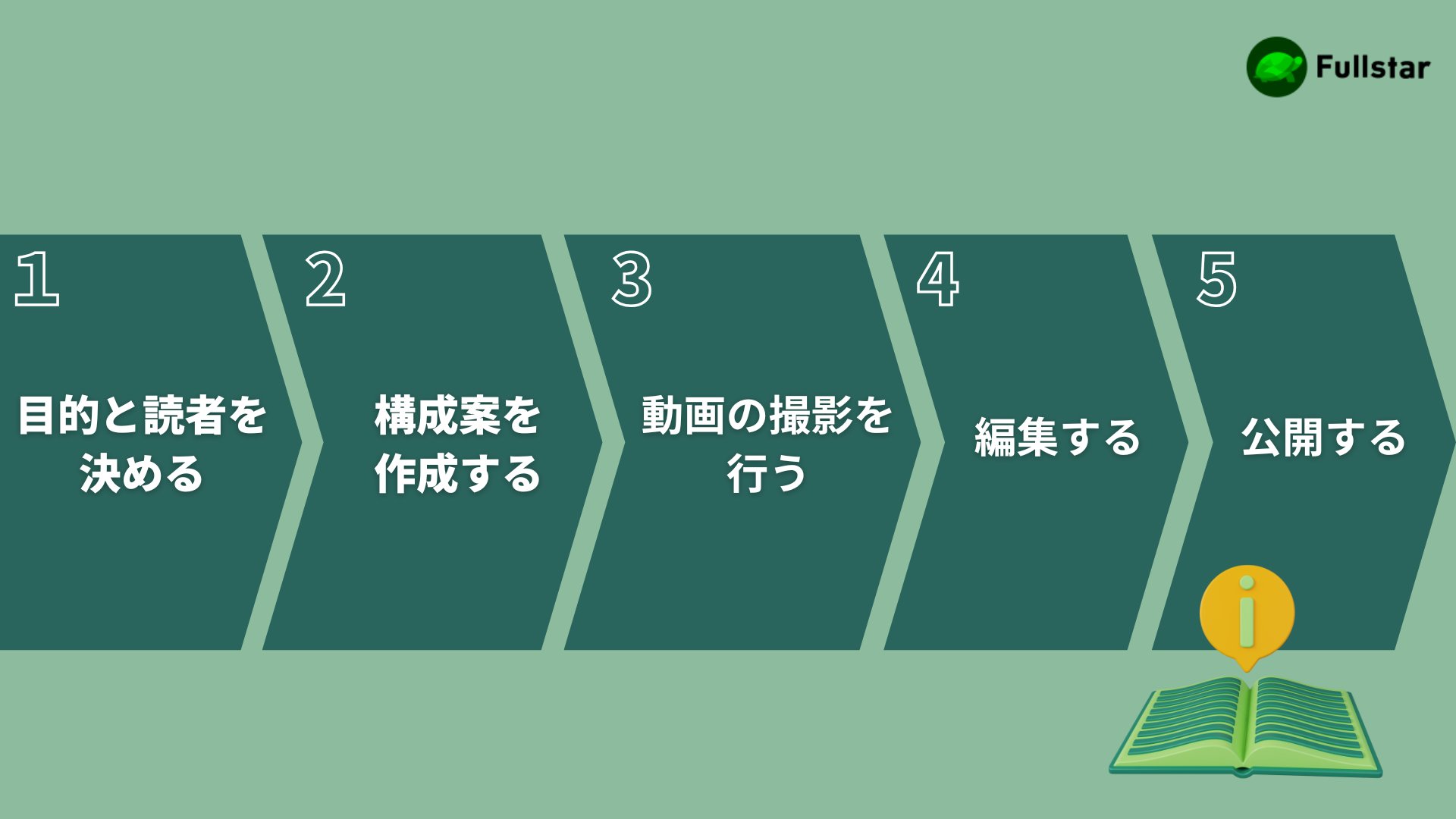

動画マニュアルの作成は、難しそうに思えるかもしれませんが、手順に沿って進めれば内製化も十分に可能です。ここでは、企画から公開までの流れを5つのステップに分けて具体的に解説します。各ステップのポイントを押さえることで、効果的な動画マニュアルを作成しましょう。

最初に「誰に、何を伝えて、どうなってほしいのか」を明確にします。

目的とターゲットが明確になることで、動画に含めるべき内容、専門用語の解説の要否、動画の長さやトーンといった、全体の方向性が定まります。この最初のステップが、動画の品質を大きく左右します。

次に、動画全体の設計図となる構成案を作成します。伝えたい内容をどのような順番で見せるか、時系列に沿って書き出していきましょう。絵コンテのように、各シーンの映像とナレーション(台本)を具体的にイメージしながら作成すると、後の撮影や編集がスムーズに進みます。

全体の流れが分かりやすいように、「導入→本編→まとめ」といった基本的な型を意識することが重要です。

構成案が固まったら、いよいよ撮影です。スマートフォンのカメラでも十分綺麗な映像は撮れますが、手ブレを防ぐために三脚を使用することをおすすめします。また、音声が聞き取りやすいように、外部マイクを用意すると品質が格段に向上します。

PCの操作画面をマニュアルにする場合は、画面収録(スクリーンキャプチャ)ツールを使用します。カーソルの動きやクリック箇所を分かりやすく表示できる機能があると便利です。

撮影した映像や収録したデータを、編集ソフトを使って加工していきます。

これらの加工によって、視聴者の理解度は大きく向上します。最初は難しく感じるかもしれませんが、基本的な操作だけでも見違えるほど分かりやすい動画になります。

完成した動画は、従業員がいつでもアクセスできる場所に保管・共有する必要があります。社内のポータルサイトやファイルサーバーに置くのが一般的ですが、これでは「マニュアルを探しに行く」という手間が発生し、結局使われないという事態に陥りがちです。

ここで有効なのが、DAP(デジタルアダプションプラットフォーム)の活用です。DAPを使えば、システムの操作画面上の「?」アイコンなど、従業員がまさに困っているその場所に直接動画マニュアルを設置できます。これにより、従業員は作業の手を止めることなく、必要な時にその場で解決策を得られるようになります。

動画マニュアルは、ただ作れば良いというものではありません。視聴者である従業員にとって「本当に分かりやすい」ものでなければ、活用されず効果も半減してしまいます。ここでは、動画マニュアルの質を格段に向上させるための7つの重要なコツをご紹介します。

1本の動画に多くの情報を詰め込みすぎると、内容が複雑になり、視聴者は何が重要なのか理解しにくくなります。動画を作成する際は、「備品申請の方法」「経費精算システムの操作」のように、1つの動画で解説するテーマは1つに絞りましょう。これにより、動画の目的が明確になり、視聴者は必要な情報をピンポイントで学習できます。動画時間も短くなるため、視聴のハードルが下がり、学習の継続にも繋がります。

動画の冒頭で、「この動画は、〇〇部門の担当者が、△△を行うための手順を解説します」といったように、ターゲットと目的を明確に伝えましょう。これにより、視聴者は自分に関係のある動画かどうかをすぐに判断でき、学習意欲を高めることができます。タイトルやサムネイル画像にも、内容が一目でわかるような工夫をすることが重要です。

音声(ナレーション)による解説は、動画の理解度を深める上で非常に効果的です。映像だけでは伝わりにくい理由や背景、注意点などを補足説明しましょう。さらに、重要なキーワードや手順をテロップで表示することで、視覚と聴覚の両方から情報を伝えられます。音声が出せない環境で視聴することも想定し、テロップだけでも内容が理解できるようにしておくと、より親切なマニュアルになります。

マニュアルの作成者は内容を熟知しているため、無意識に専門用語や社内でのみ通用する略語を使いがちです。しかし、新入社員や他部署の従業員にとっては、それが理解を妨げる原因となります。できるだけ平易な言葉で説明することを心がけ、専門用語を使う場合は必ず注釈を入れるか、動画内で意味を解説するようにしましょう。

動画のオープニングやエンディング、テロップのデザインなどを定型化し、テンプレートとして用意しておくと、作成のたびに一から考える必要がなくなり、工数を大幅に削減できます。動画全体のトーンやデザインに統一感が生まれるため、マニュアルとしての品質向上にも繋がります。

PCのシステム操作を解説する場合、専用の画面収録ツールを使うことを強く推奨します。これらのツールには、マウスクリックをハイライト表示したり、キーボード入力を可視化したりする機能が備わっており、視聴者は操作の流れを直感的に理解できます。また、多くの場合、収録から簡単な編集までを一つのツールで完結できるため、作成効率も向上します。

業務フローやシステム仕様は変更されることがあります。マニュアルの内容が古くなると、誤った情報を伝えてしまい、かえって混乱を招く原因となります。マニュアルの公開後は、定期的に内容を見直し、必要に応じて更新する運用体制を整えることが不可欠です。視聴者からのフィードバックを収集し、より分かりやすい内容に改善していく姿勢も重要です。

動画マニュアルを内製化する上で、ツールの選定は非常に重要です。ここでは、目的や予算に応じて選べるように、「無料で始められるツール」と「高機能な有料ツール」に分けて、代表的なものをいくつかご紹介します。

まずはコストをかけずに始めたいという場合に適しています。OSに標準搭載されている機能や、無料のアプリケーションでも基本的な動画マニュアルは作成可能です。

Windows「PC画面録画」/ macOS「QuickTime Player」

OSに標準で搭載されている画面収録機能です。追加のインストール不要で、手軽にPC操作の録画を開始できます。ただし、編集機能は限定的なため、別途編集ソフトが必要になる場合があります。

Canva

オンラインで利用できるデザインツールですが、動画編集機能も備わっています。豊富なテンプレートや素材を利用でき、直感的な操作でデザイン性の高い動画を作成できるのが魅力です。

より効率的に、質の高い動画マニュアルを作成したい場合は、有料ツールの導入を検討しましょう。撮影から編集、共有までを一貫して行えるものや、マニュアル作成に特化した便利な機能を持つものがあります。

Camtasia:

画面収録と動画編集に特化したソフトウェアです。カーソルのハイライトやズーム機能、注釈の追加などが簡単に行え、操作マニュアルの作成に非常に適しています。買い切り型でコストパフォーマンスも高いです。

iSpring Suite:

PowerPointのアドインとして機能するeラーニング作成ツールです。普段使い慣れたPowerPointのスライドをベースに、画面収録やクイズなどを組み合わせたインタラクティブな動画コンテンツを作成できます。

tebiki:

現場向けの動画マニュアル作成・共有に特化したクラウドサービスです。スマートフォンで撮影した動画をアップロードするだけで、AIが音声を自動で字幕化してくれるなど、編集の手間を大幅に削減できる機能が特徴です。

動画マニュアルを作成しても、それが従業員に適切に活用されなければ意味がありません。実は、マニュアル作成後の「活用」フェーズにこそ、多くの企業が課題を抱えています。ここでは、その課題を解決し、動画マニュアルの効果を最大化する「DAP」というソリューションをご紹介します。

多くの企業では、作成した動画マニュアルを社内ポータルやファイルサーバーに保管しています。しかし、この方法では、従業員が疑問を感じた際に「わざわざマニュアルを探しに行く」必要があります。結果として、「探すのが面倒で、結局詳しい人に聞いてしまう」「マニュアルの存在自体が忘れられてしまう」といった事態が起こりがちです。これでは、せっかく工数をかけて作成したマニュアルが宝の持ち腐れとなってしまいます。

DAP(Digital Adoption Platform)は、システムの定着化を支援するツールです。システムの操作画面上に、ガイドやチュートリアルを直接表示させることができます。

このDAPを活用することで、動画マニュアルを「探させる」のではなく、「システム側から提示する」ことが可能になります。 例えば、経費精算システムの特定の入力項目の横に「?」アイコンを設置し、それをクリックすると操作方法を解説した動画マニュアルがポップアップで表示される、といった運用が実現できます。従業員は作業の流れを中断することなく、必要な情報をその場で得られるため、自己解決率が飛躍的に向上します。

弊社が提供するDAP「Fullstar」は、まさにこの課題を解決するためのツールです。プログラミングの知識がなくても、直感的な操作でシステム画面上にチュートリアルや動画マニュアルを設置できます。これにより、従業員の「分からない」をリアルタイムで解消し、ツールの利用定着と業務の効率化を強力にサポートします。

人事労務システムなどを提供するjinjer株式会社様では、顧客向けに提供するシステムの操作説明に「Fullstar」を活用しています。「Fullstar」を導入し、システムの各機能の横にヘルプボタンを設置し、クリックすると操作方法の動画が再生されるようにしました。これにより、お客様は画面を切り替えることなく操作方法を学ぶことができ、顧客満足度の向上と問い合わせ工数の削減を同時に実現しています。

関連記事:「ジンジャーナビ」のリリースで新規顧客のオンボーディングを促進!

本記事では、動画マニュアルの作り方をはじめ、そのメリット、作成のコツ、おすすめのツールまで網羅的に解説しました。

動画マニュアルは、複雑な業務手順やシステム操作を直感的かつ正確に伝えるための非常に強力なツールです。適切に作成・活用することで、問い合わせ対応の工数削減、教育の質の均一化、従業員の自律的な学習を促進し、組織全体の生産性を大きく向上させることが可能です。

さらに、DAPのようなツールと組み合わせることで、作成した動画マニュアルの活用効果を最大化し、「マニュアルが使われない」という課題を根本から解決できます。

ぜひ本記事を参考に、貴社の業務効率化と人材育成に向けた第一歩として、動画マニュアルの内製化に挑戦してみてはいかがでしょうか。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行