本記事では、NPSの基本的な計算式から具体的な算出例、適切な評価方法まで詳しく 解説します。NPS(ネットプロモータースコア)は「推奨者の割合 - 批判者の割合」で計算でき、それがプラスであれば推奨者の方が多いと評価できます。測定用の質問は「あなたはこの商品・サービスを他の人にどれくらい進めたいと思いますか」といった内容です。そのため定義としては「満足度」とも違い、計算方法は「平均値を取得する」ものでもありません。

NPSの向上施策や、NPSの活用事例も含めて、すぐ実践できるNPSの計算方法・活用方法をお伝えします。

◆SaaS企業500社が実践!テックタッチ施策の事例集を見る(無料DL) >

目次

NPS®(Net Promoter Score:ネットプロモータースコア)は、顧客が商品やサービスに対して抱く信頼や愛着の深さを、数値で可視化する指標です。2003年に米国の経営コンサルタントであるフレッド・ライクヘルド氏によって提唱され、現在ではグローバル企業をはじめ、国内のSaaS事業者やBtoC企業など幅広い業種で導入が進んでいます。

特徴的なのは、「満足したかどうか」ではなく、その体験を他人にすすめたいと感じるかどうかという、紹介の意欲に着目している点です。従来の顧客満足度調査とは異なり、行動につながる本音や感情の強さを明らかにできる仕組みとして、経営指標にも活用されています。

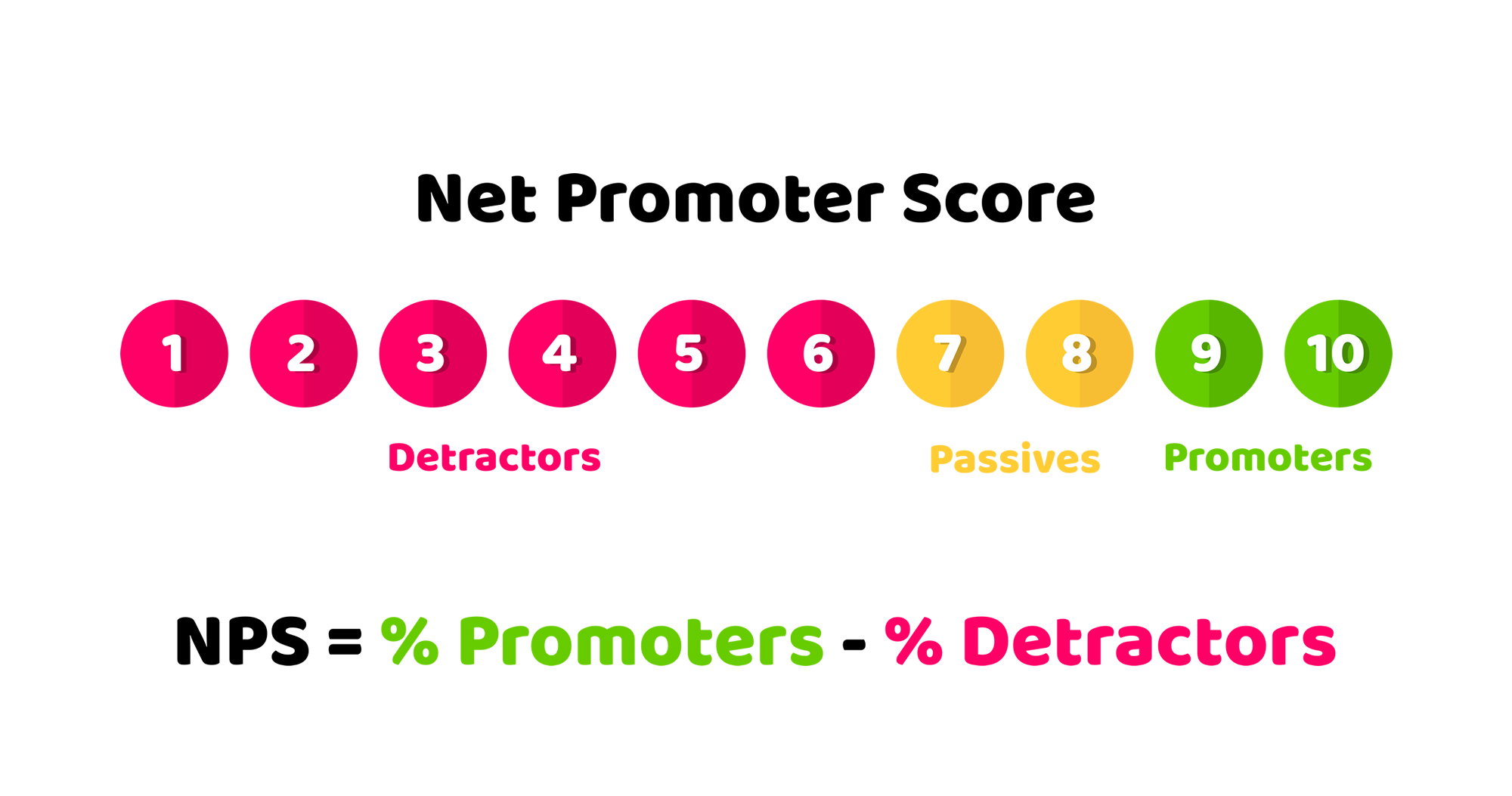

調査方法はシンプルで、「この商品(またはサービス)を友人や同僚にすすめたいと思いますか?」という質問に対し、0〜10点の11段階で評価してもらう形式です。得点に応じて、顧客は以下の3つに分類されます。

3つのグループ分けによって、商品やサービスの「良い・悪い」の評価だけでなく、顧客の感情の深さや態度の違いまで把握できます。

NPSがビジネスで注目されているのは、スコアの高さと売上の伸びに一定の関係が見られるためです。推奨者が多い企業では、クチコミを通じて新規顧客が自然に集まり、広告費などの獲得コストを抑えやすくなります。また、既存顧客の継続率も高まる傾向があり、 LTV(顧客生涯価値)の拡大も望めます。

NPSは、1問のアンケートで顧客との関係性を可視化できるだけでなく、マーケティング・カスタマーサクセス・商品開発など多くの施策と連動しやすい点でも実用性が高い指標です。

関連記事: NPS®(ネット・プロモーター・スコア)とは?平均値、質問、事例など、まとめました!

NPSが測ろうとしているのは、「この企業やサービスと、今後も関係を続けたいかどうか」という、顧客の本音に近い気持ちです。対して、一般的な顧客満足度調査(Customer Satisfaction:CS)は、「今回の体験にどれだけ満足できたか」を問うものです。

顧客満足度は、「期待どおりだった」「特に不満はない」といった反応も高評価とされるため、評価の基準が広く、軽い満足感でもポジティブに分類されやすい傾向があります。一方、NPSではスコアがよりシビアです。10点満点中9〜10点をつけた人だけが「推奨者」として評価され、7〜8点の「中立者」、0〜6点の「批判者」はスコアにネガティブな影響を及ぼします。

CSが「過去の体験をどう感じたか」を把握するのに向いているのに対し、NPSは「これからも使いたいと思っているか」という未来志向の意図を読み取るのに適しています。それぞれの特徴を理解したうえで、両方の指標を組み合わせて運用することで、顧客の表面的な満足と内面的なつながりの両面に目を向けられます。

NPSの考え方は、顧客との関係性にとどまらず、社内のエンゲージメントにも応用されています。その代表例が「eNPS(employee Net Promoter Score)」です。

eNPSは、従業員に「この会社を友人や知人にすすめたいと思いますか?」と尋ね、0〜10点で評価してもらう調査です。算出方法はNPSと同じく、「推奨者の割合から批判者の割合を引く」というシンプルなものです。

この指標では、職場の快適さや待遇といった条件面だけでなく、「この会社に誇りを持てるか」「周囲に紹介したいと思えるか」といった心理的な結びつきも浮き彫りになります。従業員の本音や感情の強さを、数値で把握できるのが特徴です。

eNPSを定期的にチェックすることで、離職リスクの早期発見や、組織内に潜む問題の洗い出しにも役立ちます。部署ごとのスコアを比較すれば、マネジメントの質やチームの雰囲気における違いも明らかになります。

NPSの計算はシンプルです。ただし、仕組みをきちんと理解しておかないと、集計ミスや誤解を招く可能性があります。ここでは、基本の式と運用時の注意点をわかりやすく整理します。

まず、NPSの算出式は以下の通りです。

この「推奨者」と「批判者」という分類は、0〜10点の11段階で行うアンケートの回答に基づきます。

質問の内容は先述したとおり、「この商品やサービスを友人や同僚にすすめたいと思いますか?」と尋ねるだけです。回答結果に応じて、顧客は次の3つに分けられます。

このうち中立者は計算に含めません。行動を起こす可能性が低く、ブランドに与える影響も比較的少ないとされるためです。

アンケート集計の際は、全体の回答者数に対する「推奨者」と「批判者」の割合をそれぞれ算出し、その差をNPSとして記録します。スコアは−100から+100までの範囲で変動し、0を超えていれば「肯定的な評価が優勢」と判断できます。

カスタマーサクセスツール 「Fullstar(フルスタ)」で、実際にNPSを集計した例をもとに算出してみましょう。

この場合、NPSは次のように計算されます。

48.8%(推奨者) − 39.5%(批判者)= +9.3

つまり、NPSは「+9.3」となります。

ここで押さえておきたいのは、たとえ大多数が中立的な評価であっても、批判者の割合が上回るとスコアはマイナスになるという点です。数値の上下だけに目を奪われず、どの層がどの程度存在しているかを丁寧に読み解くことが、施策の精度を高めます。

上記の数値では集計数が43件とかなり少ないですが、少ないから集計しないのではなく、今わかる範囲のNPSを把握すること自体が重要なので、少なくても一旦集計しましょう。

NPSのスコアは、数値そのものだけを見ても判断しづらい面があります。顧客の声を活かした改善につなげるためには、スコアの背景に目を向け、社内で共有可能な情報として整理することが大切です。ここでは、NPSを評価・活用するうえで意識しておきたい3つのポイントを紹介します。

まず注目したいのは、自社のスコアが業界全体の水準と比べてどの位置にあるかという点です。業種ごとに顧客の期待値や評価の基準は異なるため、スコア単体では判断が難しい場面も少なくありません。

2024年にクラウドサーカスが提供するカスタマーサクセスツール「Fullstar(フルスタ)」が実施した調査によると、BtoB向けSaaS業界の国内平均スコアは「-17.3%」でした。前年の「-18.9%」からやや改善しているものの、依然としてマイナス圏にとどまっています(※回答数30件以上の企業に限定して集計)。

一方、海外のSaaS業界では「+36%」という数値が平均とされており、日本と比べて大きな差があります。これは製品の優劣によるものではなく、評価文化の違いが主な要因と考えられています。たとえば、動画配信サービス「Netflix」は、海外では「+67%」と高評価を得ていますが、日本では「-2%」にとどまっています。スコアのつけ方自体に、国民性が強く影響していることがわかります。

また、マーキットワン株式会社が公開した調査結果では、業界ごとのNPSにも特徴的な傾向が見られます。航空業界では、JALが「27.3」、ANAが「24.0」と比較的高水準を記録しています。搭乗体験や接客といった直接的なふれあいが、評価に影響しやすい業種です。

電機メーカーでは、Appleが「47」、Samsungが「67」、BOSEが「78」と高評価を獲得する一方で、パナソニックは「-23」という結果でした。製品の性能や使いやすさだけでなく、ブランドへの信頼感やサポート対応も、スコアに反映されていると考えられます。

NPSは数値そのものよりも、業界水準や他社との比較を通じてはじめて意味を持つ指標です。スコアの背後にある評価傾向を読み解くことで、自社がどこを見直すべきか、その手がかりが見えてきます。

参考:国内・国外NPSベンチマークまとめ【業界別NPSスコア&主要企業事例紹介!】

関連記事: 【2025年4月最新】BtoB SaaSにおけるNPSスコアの平均値は?活用方法も紹介

業界平均と並んで重視したいのが、自社内での時系列比較です。どれだけスコアが変化したかを見ることで、施策の効果や顧客の反応が可視化されます。

たとえば、新しいサポート機能をリリースした後や、UIを改善した直後にNPSが上がっていれば、それはポジティブなサインです。反対に何の施策も打っていないのにスコアが下がっていれば、サービスに対する不満や不安が顕在化してきた可能性もあります。

計測スコアの変化から「今なにが起きているのか」「次にどこを見直すべきか」といった仮説を立てることができます。数字の大小よりも、その変化の意味を読み取る姿勢が大切です。

NPSは割合で表示されますが、実際の人数にも注目することが重要です。

同じNPS+20でも、100人中の結果と1000人中の結果では、推奨者の母数が大きく異なります。後者では自然発生的な紹介や口コミによる広がりも期待できます。

また、推奨者がどの層に多いかを分析すれば、自社の強みがどこにあるのかが見えてきます。「導入初期のサポートが良かった」「価格以上に機能が充実している」など、具体的な評価ポイントが抽出できれば、それをマーケティングや営業のメッセージに反映することも可能です。

NPSは単なる数値ではなく、見方や読み取り方次第で深い気づきをもたらす指標です。スコアを評価する際は、どの時点と比較するのか、どの顧客の意見に注目するのかを明確にし、継続的な改善プロセスに組み込んでいくことが求められます。

NPSを取り入れる企業が増える中で、スコアの数字そのものだけでなく、顧客の体験や期待を読み解こうとする動きが広がっています。ここでは、国内外のスコア動向とNPSの具体的な活用事例を紹介します。

NTTコム オンラインでは、「2025年 NPS業界別ランキング」では、各業界で顧客から高く評価された企業を発表しています。信頼性や継続的なフォローが求められる業種では、スコアの差が特に顕著で、企業ごとの対応姿勢や体験設計の違いが数値に反映されています。

以下は、最新調査から読み取れる主要業界のトップ企業と、そのスコアを整理したものです。

| 業界 | トップ企業 | 企業スコア(pt) | 業界平均(pt) |

|---|---|---|---|

| 生命保険(請求体験) | ソニー生命 | -23.3 | -32.3 |

| 生命保険(本調査) | ソニー生命 | -29.5 | -47.4 |

| 自動車 | LEXUS | 17.4 | -22.8 |

| クレジットカード | 楽天カード | -19.2 | -40.0 |

| 白物家電 | パナソニック | 2.5 | -15.2 |

| ネット証券 | SBI証券 | -8.3 | -24.7 |

| 都市ガス | 東京ガス | -32.2 | -45.6 |

このように、いずれの業界でもトップ企業は業界平均を大きく上回るスコアを獲得しており、ユーザーの実体験が数字に表れていることがうかがえます。

たとえばLEXUSは、自動車業界の中で唯一プラススコア(+17.4pt)を記録。高価格帯のブランドでありながらも、購入後のサポートや継続的な品質への信頼が、ユーザーの勧めたいという感情を引き出していると考えられます。

また、生命保険や都市ガスのようにスコア水準自体が低い業界でも、ソニー生命や東京ガスのように、説明の丁寧さや不安時の対応に安心感がある企業が評価されている点は注目に値します。

スコアの絶対値だけでは見えにくいこうした違いは、「業界内でどれだけ選ばれているか」という相対的な位置づけを見ることで浮かび上がります。NPSを単なる数値として扱うのではなく、こうしたベンチマークとあわせて評価することで、顧客体験の強みや改善余地をより具体的に理解できるはずです。

参考:NPS業界別 おすすめランキング | NTTコム オンライン

NPSは、BtoBの分野でも活用が進んでいる指標です。特にSaaS事業では、顧客との関係をどれだけ長く維持できるかが事業の安定性に大きく関わるため、スコアの推移を定期的に確認し、改善に役立てる企業が増えています。

クラウドサーカスが2024年に実施した「The best SaaS NPS® in Japan2024」 では、国内SaaS企業の中から、NPSスコア上位5社が公開されています。

| 順位 | 企業・サービス名 | NPSスコア |

|---|---|---|

| 1位 | TimeRex | +36.7pt |

| 2位 | Astream | +10.7pt |

| 3位 | DealPods | +6.1pt |

| 4位 | ACES Meet | +2.7pt |

| 5位 | EC-UP | +1.9pt |

このランキングから読み取れるのは、単に機能が充実しているだけではなく、「長く使いたい」と思える体験づくりに力を注いでいる企業が評価されているという点です。上位に入ったサービスの多くは、製品提供にとどまらず、導入支援やナレッジの共有、サポート体制の整備までを一貫して行い、ユーザーが継続的に成果を出せる環境を整えています。

もうひとつの特徴は、ユーザーの声をサービス改善に生かす姿勢です。機能要望へのスピーディーな対応やUIの調整などを通じて、「自分たちの意見が反映されている」と感じられる工夫がなされており、それがサービスへの信頼感を高める一因となっています。

NPSは顧客満足度とは異なり、「このサービスを他者に勧めたいかどうか」を問う指標です。つまり、サービスの仕様や価格面だけではなく、企業として信頼できるか、導入後も伴走してくれるかどうかといった体験の質も含めて評価される仕組みといえます。特にBtoBの領域は、実際の利用者と決裁者が異なることも多く、信頼関係の築き方そのものがスコアに表れやすい傾向にあります。

この結果は、NPSが単なる評価項目にとどまらず、顧客との関係がどれほど良好に築かれているかを示す指針として活用されていることを物語っています。

参考:The best SaaS NPS® in Japan2024

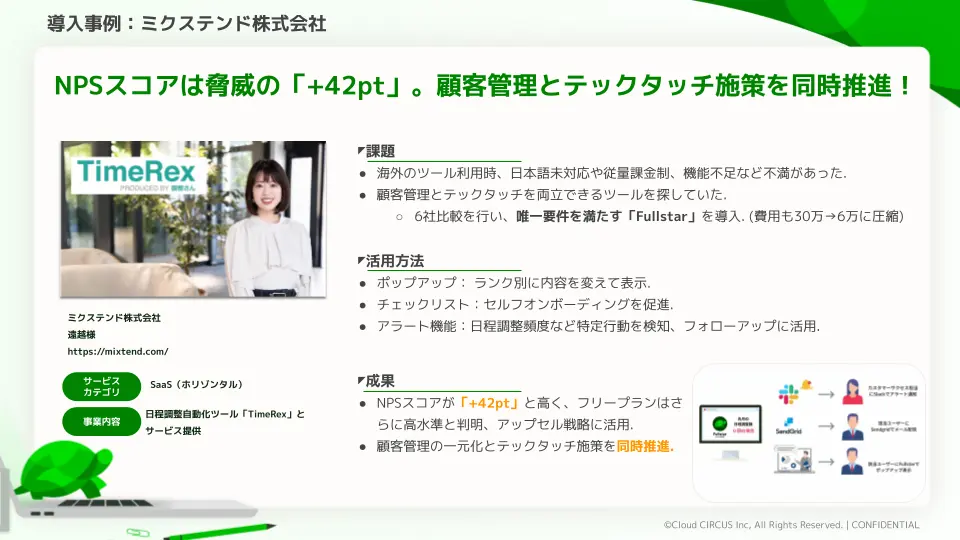

ミクステンド株式会社は、日程調整クラウドサービス「TimeRex」を提供する中で、25万人を超えるユーザーの利用状況を十分に把握できないという課題を抱えていました。カスタマーサクセス専任チームの立ち上げにあたり、顧客管理とテックタッチ施策の両方に対応できるツールの導入が検討され、Fullstarの導入を決定しました。

選定にあたっては、複数のツールを比較。その中でもFullstarは数十万規模のユーザーにも対応できる処理性能や、ノーコードで施策を実行できる操作性が評価されました。また、月額固定で導入できるコスト設計も運用面での安心感をもたらしています。

導入後は、ユーザーの行動データに応じて、チェックリストやポップアップを使い分ける仕組みを構築。日程調整の頻度が低下しているユーザーにはアラートを表示し、CSV出力したデータをもとにメルマガ配信ツールと連携するなど、行動に応じたフォローアップを実施しています。情報を収集・分析するだけでなく、次のアクションを促す導線まで含めて設計できる点も、運用面での強みです。

その結果、NPSスコアは+42.08ptを記録。特にフリープランユーザーでは+64.35ptと非常に高いスコアを示し、無料ユーザーからも高く評価されていることが明らかになりました。また、プレミアムプラン利用者のNPSはベーシックプランより約20pt高く、満足度とプラン構成の関係性を可視化する手がかりにもなっています。

現在は、有償化の意欲が高いと見られるユーザーに向けたチェックリストの出し分けや、面談導線の整備など、アップセル施策の強化にも取り組んでいます。日程調整の利用頻度や外部連携機能の活用状況、NPSの変動をもとに、仮説を立てて施策設計を進めている段階です。

参考:NPSスコアは脅威の「+42pt」。顧客管理とテックタッチ施策を目的に導入した、TimeRexのFullstar活用方法。

NPSは、ただ数値を出して終わるものではありません。大切なのは、そのスコアがどこから生まれたのかを読み解き、改善に反映させていくことです。「批判者が増えているのはなぜか」「推奨者がどこに価値を感じているのか」など、スコアの内訳を丁寧に把握すれば、顧客体験の改善点や強みに気づくことができます。

しかし、こうした分析と活用を手作業で進めるには限界があります。スプレッドシート上で数字を追うだけでは、改善のスピードも精度も十分とはいえません。

そこで注目されているのが、NPSの計測・分析・活用までを一貫して支援するカスタマーサクセスツール「Fullstar」です。

Fullstarでは、NPSアンケートの定期配信とスコアの自動集計に加え、自由記述コメントの分類・分析、スコアごとのアラート通知やポップアップ表示までをノーコードで実行できます。さらに、集めたデータをタイムライン上で可視化し、CS・マーケティング・開発など複数部門で共有することも可能です。

NPSは、顧客との関係性の「今」を表す重要な指標です。そして、それを改善サイクルの起点として回していけるかどうかが、継続率やLTVに影響してきます。

Fullstarを活用すれば、

を無理なく仕組み化することができます。

NPSを出して終わりにしない。数字を活かしきるための環境づくりを、Fullstarで始めてみませんか?

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行