ここ数年でカスタマーサクセス組織の立ち上げに取り組む企業が急増しています。近年、SaaSやサブスクリプション型ビジネスの普及により、従来の「売って終わり」のモデルではなく、契約後の顧客の成功体験が継続利用やアップセルにつながるという考え方が、企業の成長戦略として重視されるようになったためです。

しかし、カスタマーサクセス組織の立ち上げはそうスムーズにはいかないことも多いです。自社の顧客数や提供サービス形態、顧客ニーズに合わせた組織モデルを採用し、メリットとデメリットを考慮しながらカスタマーサクセス組織を立ち上げる必要があります。SaaSプロダクトのスタートアップ企業の多くは役員陣が様々な部門と兼任してカスタマーサクセスを実行していたり、やっと「1人目カスタマーサクセス」専任担当を設置できたとしても手が回らなくなったりすることもあります。

そのため、カスタマーサクセス組織体制をゼロから構築し、継続的に成果を上げていくには、明確な手順や成功ポイントを押さえることが重要です。

本記事では、弊社クラウドサーカスが2014年ごろからカスタマーサクセス組織を立ち上げてきたノウハウをもとに、実際のカスタマーサクセス組織立ち上げ手順と成功させるための8つのポイントをわかりやすく解説します。

カスタマーサクセス組織の効率化・工数削減をお考えの方へ

導入実績1,900社以上!オンボーディング工数90%削減・解約率低減・ヘルススコア向上に使える!

SaaSのカスタマーサクセスの工数削減の方法と事例を解説!

【SaaSベンダーは知っておきたい仕組み化施策】

「限られたリソースで成果を最大化したい」「MRR・LTV向上の取り組みを強化したい」と悩んでいませんか?多くのSaaS企業では「顧客自身でSaaSツールの機能を使いこなせる仕組みづくり」で、より必要な施策にリソースを割けるようになっています。

「Sales Marker」様や「jinjer」様、「いい生活」様など、有名SaaS企業も活用している取り組み事例を資料にまとめました。

◆SaaS企業500社が実践!テックタッチ施策の事例集を見る(無料DL) >

目次

市場の成熟や人口減少などの影響により、新規顧客の獲得が難しくなってきた昨今、SaaSをはじめとするサブスクリプション型ビジネスでは「既存顧客との長期的な関係構築」が重要なテーマとなっています。

特に、SaaS企業のカスタマーサクセスは、顧客の成功体験を支援することでサービス継続率を高め、解約率(チャーンレート)を低下させる役割をもち、ビジネスの成長に直結する存在として重要度が高まっています。

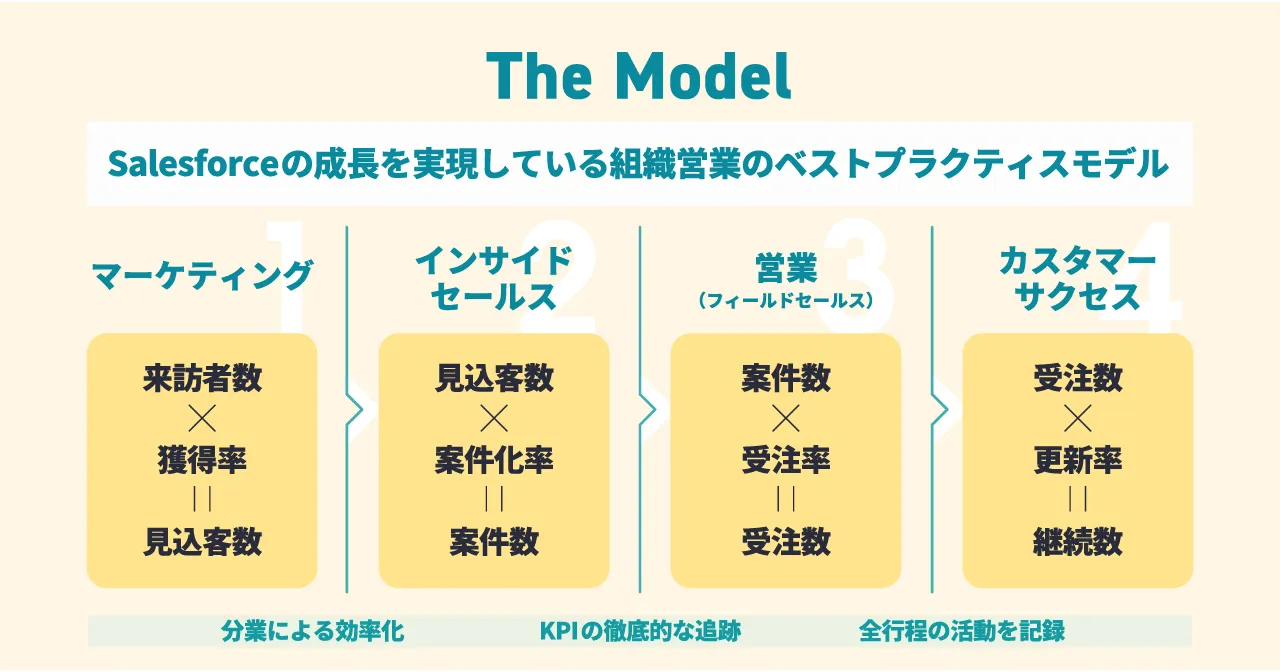

このような流れの中で、多くの企業が参考にしているのが、セールスフォース・ジャパンが提唱した「THE MODEL(ザ・モデル)型」の営業プロセスです。

THE MODEL型では、顧客との接点を「マーケティング」「インサイドセールス」「フィールドセールス」「カスタマーサクセス」の4つのフェーズに分け、それぞれの機能を分業・専門化することで、効率的かつ継続的な顧客体験の提供を実現できます。

SaaS企業を中心にこのプロセスを取り入れることで、営業活動だけでなく、サービス導入後のサポートまでを一貫して最適化する体制が整い、顧客満足度やLTVの向上、チャーンレート改善が期待できるのです。

このような背景から、今、多くの企業が本格的にカスタマーサクセス組織の立ち上げに取り組み始めています。

参考:「THE MODEL」

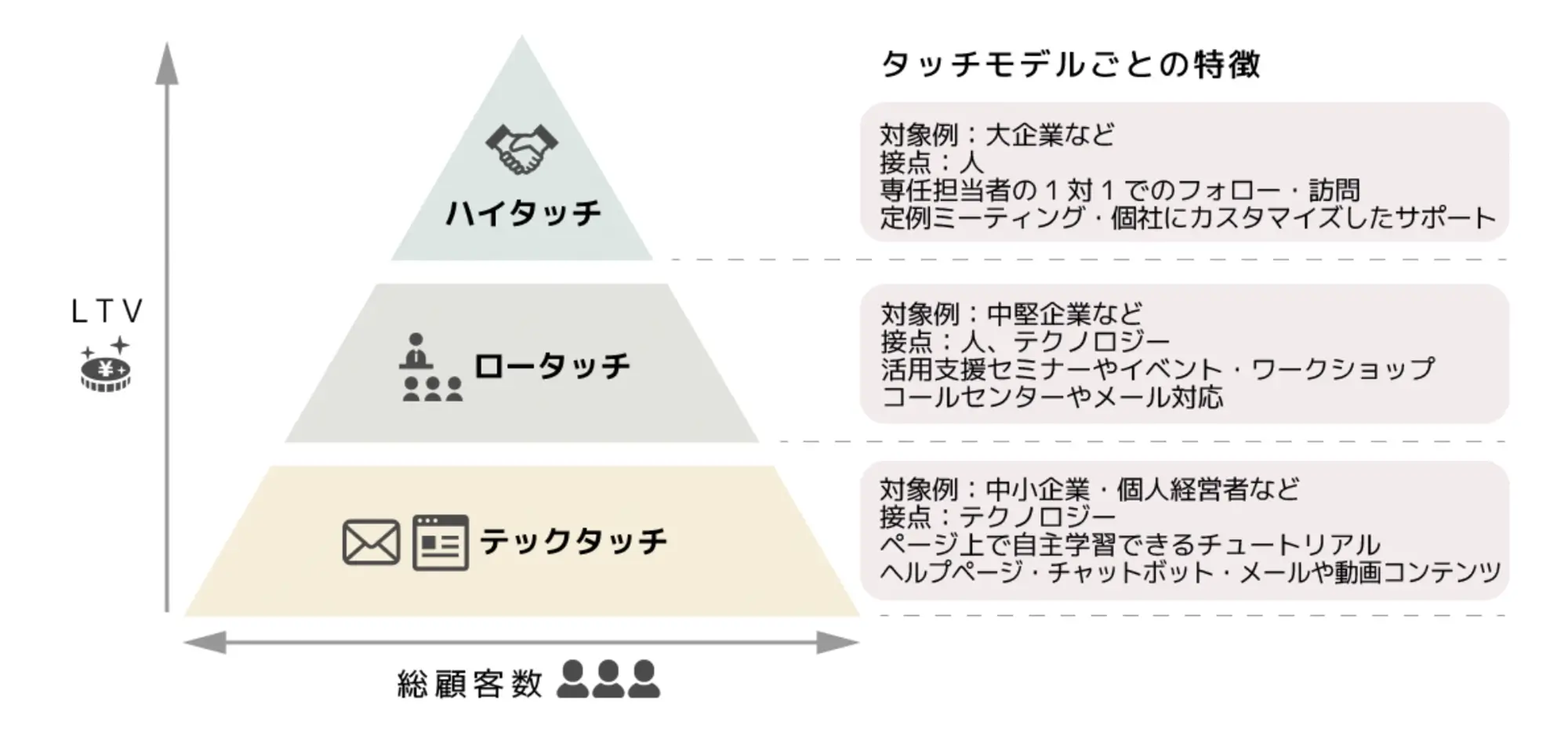

カスタマーサクセスの組織構築にあたり、様々な体制が考えられます。もちろん最初は1~2名で全顧客に対してハイタッチ施策を行っていく企業が多いですが、一人で全て行うのか、一部専門部署と連携しながら行うべきかなど、サービスの領域や顧客ニーズ、単価感などによって決めるべきです。

ここではカスタマーサクセス組織モデル5つをご共有します。自社に合う組織モデルがどれになりそうか、考えてみてください。

オールラウンダー型CS組織は、一人のカスタマーサクセスマネージャー(CSM)が、導入支援(オンボーディング)から利用促進(アダプション)、契約更新、アップセル・クロスセルまで、顧客ライフサイクルにおけるほぼ全てのフェーズを一貫して担当するモデルです。

このモデルの最大のメリットは、一人のCSMが一貫して顧客を担当するため、顧客との間に深く強固な信頼関係を築きやすい点です。担当者が変わらない安心感は顧客満足度を高め、社内での情報連携もスムーズに行えます。また、CSM自身も幅広い業務を経験することで、多角的な視点とスキルを身につけることができます。

一方でデメリットとしては、CSM一人にかかる業務負荷が高くなるという点です。多岐にわたる業務をこなす必要があるため、特定の分野における専門性を深めるのが難しくなりがちで、特に1~2年目のジュニア層がオールラウンダー型として業務を行うとなると、サービス品質にも影響が出かねないため、注意が必要です。また、業務が個人のスキルに依存する「属人化」が進みやすく、組織全体としてスケール(拡大)させていく上での課題となることがあります。

こうした特性から、オールラウンダー型は、事業がアーリーステージでまだ顧客数が数十社と少なく、一人ひとりの顧客と密な関係を築くことが重要な企業に特に適しています。 製品やサービスが比較的シンプルで、一人の担当者が全体を把握しやすいビジネスにも向いています。

スペシャリスト型CS組織は、顧客ライフサイクルの各フェーズを専門チームで分業するモデルです。「オンボーディングチーム」「アダプション支援チーム」「テクニカルサポートチーム」「契約更新・エクスパンションチーム」のように、特定の業務に特化したチームがそれぞれの役割を担います。

このモデルのメリットは、各チームが特定の業務に特化することで専門性を高め、顧客に対して質の高いサポートを提供できる点にあります。業務が標準化されるため効率が良く、KPIも設定しやすいため、パフォーマンス管理しやすいです。これは、組織の規模を拡大(スケール)させていく上で大きな利点となります。

その反面デメリットとして、連携がうまくいかないと、顧客情報が各チームで分断され「部署のたらい回し」のような印象を与えかねません。顧客にとっては、フェーズごとに担当者が変わることを煩わしく感じる可能性もあります。また、組織の全体像を把握できる人材が育ちにくいという課題も挙げられます。

そのため、スペシャリスト型は、顧客数がかなり多く、事業が成長期にある企業にとって有効な選択肢となります。特に、製品が多機能で複雑、かつ各フェーズで高度な専門知識が求められる場合や、製品担当・ディレクション担当・デザイナー担当などクリエイティブ制作が関連する企業の場合などに、その真価を発揮する組織モデルです。

カスタマーセールス型CS組織では、アップセルやクロスセルといった、既存顧客からの売上拡大(エクスパンション)を主なミッションとするモデルです。顧客の成功を支援しつつも、営業的な側面が強いのが特徴です。

カスタマーセールス型の大きなメリットは、アップセルやクロスセルを通じてLTV(顧客生涯価値)の向上に直接的に貢献し、事業収益を大きく伸ばせる点です。既存顧客との信頼関係を基盤に営業活動を行うため、新規顧客獲得よりも効率的に成果を上げることが期待できます。

ただしデメリットとして注意すべき点は、短期的な売上目標を追求するあまり、顧客の成功を支援するという本来の目的から逸れてしまうリスクがあることです。顧客が「売り込まれている」と感じてしまうと、これまで築いてきた信頼関係を損ない、かえって解約につながる危険性もはらんでいます。そのため、サクセス活動とセールス活動のバランスを慎重に取る必要があります。

このモデルは、複数の製品ラインナップやオプションプランを持ち、顧客の成長に合わせて提供価値を拡大できるビジネスを展開する企業に最適です。既存顧客からの収益拡大が事業戦略の重要な柱となっている場合に、強力な推進力となるでしょう。

伴走支援・コンサルティング型CS組織は、製品の機能的なサポートに留まらず、顧客のビジネス課題そのものに深く入り込み、目標達成に向けた戦略立案や業務改善などをコンサルティングに近い形で支援するモデルです。特定の業界や業務に関する深い知識が求められ、製品やツール以上にコンサルティングが中心となるサービス形式が多いです。

このモデルのメリットは、製品の枠を超えて顧客のビジネス課題にまで踏み込むことで、顧客と非常に強固なパートナーシップを築ける点にあります。顧客の成功に深くコミットするため、エンゲージメントが格段に高まり、解約率を大幅に引き下げることが可能です。また、付加価値の高いサービスとして、コンサルティングフィーなどの新たな収益源を生み出す可能性も秘めています。

その一方で、CSMには業界や業務に関する深い知見や高度なコンサルティングスキルが要求されるため、人材の確保・育成が大きな課題となります。一社あたりに投下するリソースが非常に大きくなるため、多くの顧客を同時にサポートすることは難しく、人件費も高くなります。

伴走支援・コンサル型は、主に大企業(エンタープライズ)向けに、複雑で高単価なソリューションを提供する企業に適しているといえます。導入効果が出るまでに時間がかかったり、定着のハードルが高かったりする製品を扱いつつ、周辺領域を含めてコンサルティングを行うなど、手厚いサポートが不可欠なビジネスモデルと非常に相性が良いと言えます。

エリア別CS組織は、担当する地理的なエリア(例:関東支社、関西支社、APAC、EMEAなど)によってチームや担当者を分けるモデルです。特に、物理的な距離や言語、文化、商習慣がビジネスに大きく影響する場合に採用されます。

エリア別組織のメリットは、地域ごとの特性に合わせた、きめ細やかなアプローチが可能になることです。現地の言語や文化、商習慣を深く理解したチームが対応することで、顧客との円滑なコミュニケーションを実現します。特に海外展開においては、時差の問題を解消し、物理的な距離の壁を越えて対面でのサポートを提供できる点が強みとなります。

しかし、組織が地理的に分散することで、本社や他エリアとの情報共有が滞り、組織が「サイロ化」してしまうリスクがあります。ナレッジや成功事例が特定のエリア内に留まってしまい、全社的なサービス品質の標準化が難しくなることも課題です。また、エリアごとにリソースの偏りが生じ、非効率な組織運営になる可能性も考慮する必要があります。

このモデルは、グローバルに事業を展開し、国や地域ごとの対応がビジネスの成否を分ける企業にとって不可欠です。国内であっても、不動産業や地方自治体向けサービスのように、地域性がビジネスに大きく影響する業界や、顧客先でのオンサイト(現地)対応が重要な製品を扱う企業にも適しています。

カスタマーサクセスの導入・立ち上げには、社内外のリソースやノウハウを活用した複数のアプローチがあります。自社に最適な手法を選ぶためには、それぞれの特徴を理解し、メリット・デメリットを把握することが重要です。

ここではカスタマーサクセスの組織立ち上げ方の代表的な以下の5種類と2つの組織形態について、それぞれの概要とメリット・デメリットを紹介します。

リソース確保

組織形態

内部登用は、既存社員を登用し、カスタマーサクセス業務を担う体制を構築する方法です。営業やサポート部門の人材が中心になるケースが多く、自社理解の深さを活かせます。

メリットとデメリットは以下の通りです。

メリット:

デメリット:

多くの企業では、カスタマーサクセスの採用が難しいことから、営業→カスタマーサクセスへの異動による内部登用が多いでしょう。

外部登用は、カスタマーサクセスの立ち上げ経験者や専門人材を外部から採用して組織化する方法です。即戦力としての活躍が期待され、ノウハウの社内展開ができます。

メリット:

デメリット:

外部から採用できたら素晴らしいですが、難易度は高いです。立ち上げ時期は担当レイヤーよりも部門長・役員クラスの人材を採用することを考えましょう。

カスタマーサクセス業務の一部または全体を、外部のBPOベンダーに委託する方法です。カスタマーサポートとの連携領域で活用されるケースが多い傾向にあります。短期間で対応体制を整えられる一方で、品質管理が課題となります。

メリット:

デメリット:

外部の専門コンサルタントによる伴走支援を受けて、戦略設計・業務構築・育成などを進める方法です。専門家の知見を活用し、スムーズな立ち上げが可能になります。

メリット:

デメリット:

パートナーの活用とは、関連性の高い外部パートナーと連携し、カスタマーサクセス機能を協業で構築する方法です。コストや負担を分散できる一方、調整や管理に注意が必要になります。

メリット:

デメリット:

カスタマーサクセスにおける専任型組織とは、カスタマーサクセスを専門とする専任チームを組織内に設け、フルタイムで顧客支援を行う形態を指します。専任ならではの専門性やノウハウ蓄積が期待できますが、人員確保が前提となります。

メリット:

デメリット:

カスタマーサクセスにおける兼任型組織とは、営業やカスタマーサポートが、カスタマーサクセスを兼務する形で進める方法です。柔軟な運用が可能ですが、担当者の負荷や役割の曖昧さが課題になります。

メリット:

デメリット:

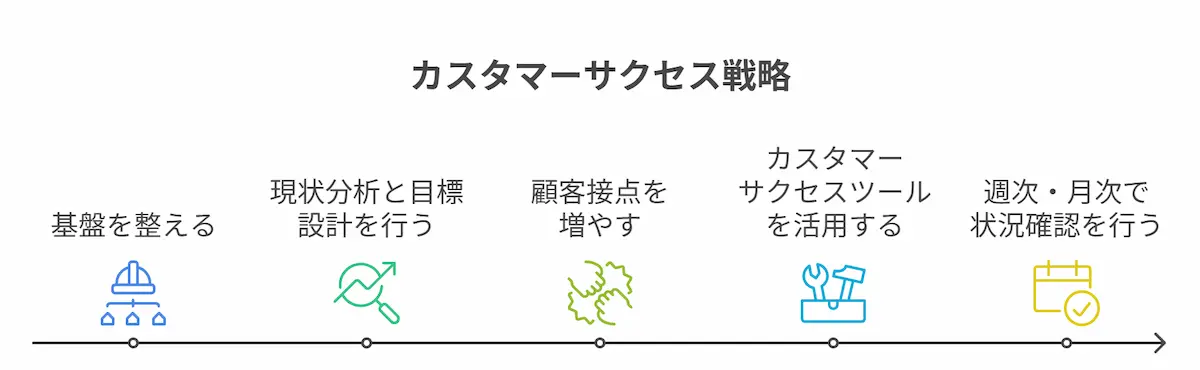

カスタマーサクセス組織を立ち上げるには、具体的にどのような手順で進めればいいのでしょうか?以下の5つのステップに分けて解説します。

カスタマーサクセス組織を立ち上げる際は、活動の土台となる基盤を整えることが重要です。以下の3つのポイントを押さえることで、スムーズな運用を実現できます。

これらの準備を通じて、チーム全体の方向性と活動の質を高めることが可能になります。必要に応じて、専用ツールの導入も検討しましょう。

カスタマーサクセスを効果的に機能させるには、まず現状を正しく把握し、目指すべき目標を明確に設定することが欠かせません。具体的には以下の内容に取り組む必要があります。

こうした分析と設計を通じて、カスタマーサクセス活動が企業全体の成果につながるように道筋を明確にすることが重要です。

カスタマーサクセスを機能させるには、顧客との接点を意識的に増やし、関係を深める必要があります。以下の2つの取り組みを通じて、顧客支援の質と頻度を高めましょう。

タッチモデルをもとに、まず立ち上げフェーズにおいては「すべてハイタッチ」での接点で良いでしょう。テックタッチ施策を始める場合は「ハイタッチ顧客をテックタッチに移管する」ではなく「ハイタッチ業務の定型業務を一部テックタッチで自動化・補完する」という考え方が重要です。

上記の施策によって、解約リスクの早期発見や継続利用の促進が可能になり、顧客満足度とLTVの向上につながります。

カスタマーサクセスの業務を効率化・高度化するには、カスタマーサクセスツールの活用もおすすめです。目的を明確にし、自社に合ったツールを導入することで、以下のような効果が期待できます。

活用状況をデジタルで可視化する:顧客ごとのログイン頻度や利用機能をデータで把握し、支援の優先順位を明確にする。

解約アラートを先手で把握する:利用頻度の低下やサポート未対応などの兆候を自動で検知し、早期に対応する。

オンボーディングをチュートリアルで補完する:ツール内チュートリアルやガイドを活用し、人的リソースを使わずに顧客の自立支援を促進可能。

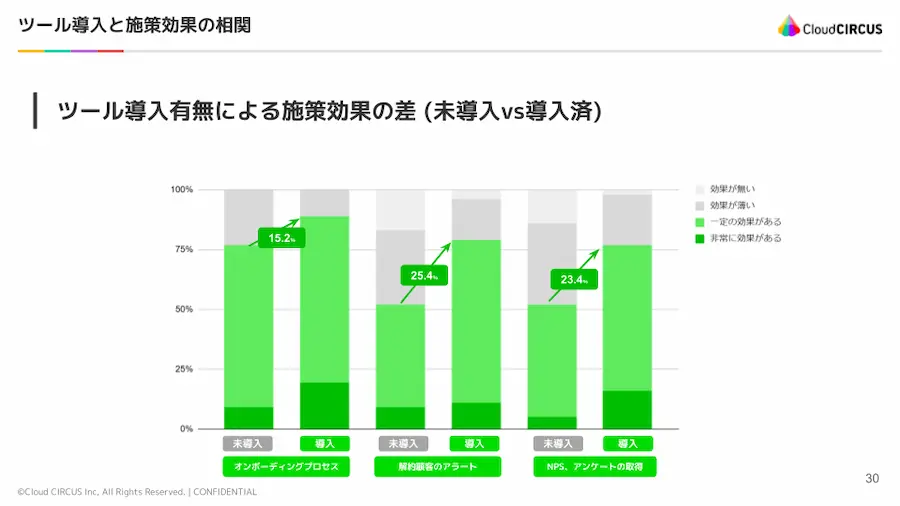

実際に、カスタマーサクセスツール導入の有無による施策効果の違いを調査したデータでは、各施策において、ツールを導入している企業の方が、すべての施策で高い効果を得ていることが分かりました。

つまりカスタマーサクセス業務はツールを活用し、「定型業務は自動化・デジタルで補完」し、人がやるべき施策に注力できる体制」を立ち上げ期から早めに作っておくことで、カスタマーサクセスの成果を早期にあげることができるのです。

カスタマーサクセスにおけるテックタッチ施策の中でも、特に重要なのは「オンボーディングの効率化」です。

プロダクトの初期設定や機能を触ってみる点は、オンボーディングプログラムにおいて重要ではありますが、それをユーザー自身で解決できたら本来やるべき活用提案に時間を使うことができます。

オンボーディング効率化を実現するチュートリアル作成ツール「Fullstar」は、SaaS企業500社以上に導入されており、テックタッチ施策を始めたいカスタマーサクセスにピッタリです。

カスタマーサクセスを継続的に改善するには、週次・月次での定例ミーティングを設け、現状把握と課題抽出を行うことが重要です。以下のポイントを軸に確認を行いましょう。

このような定期的な確認を通じて、PDCAを高速で回し、顧客満足度と成果の最大化を図ります。

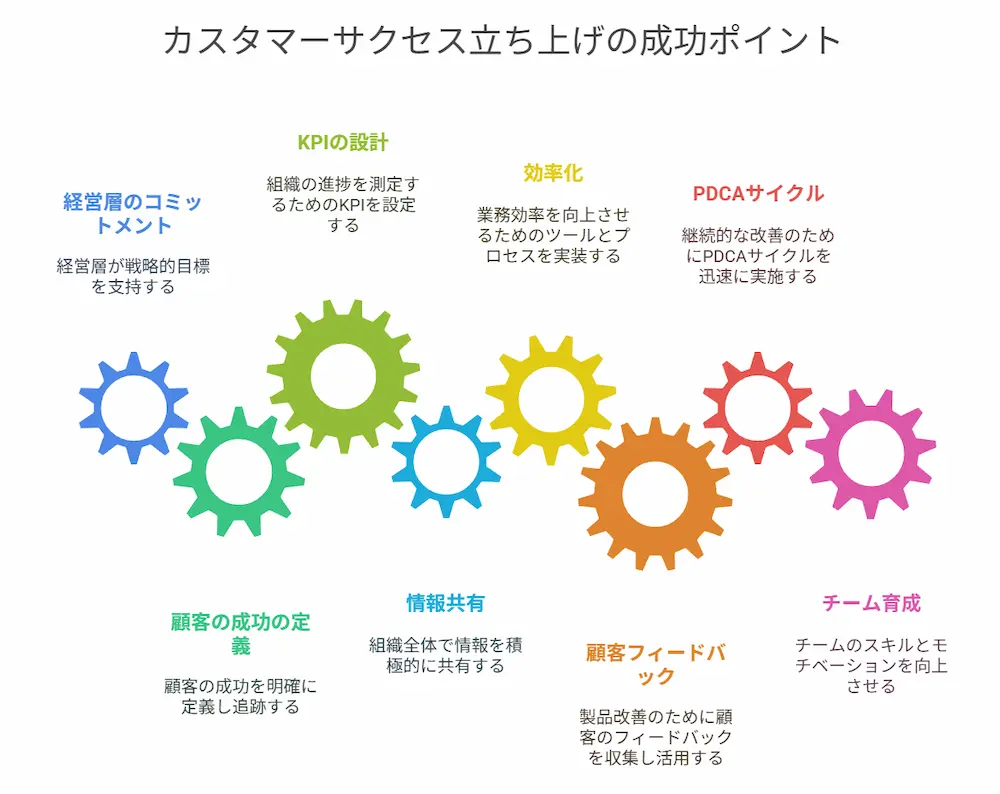

カスタマーサクセスを成果につなげるには、単に組織を立ち上げるだけでなく、運用面でも多くの工夫が必要です。ここでは、体制構築後に押さえておきたい以下の8つの成功ポイントを紹介します。

カスタマーサクセスを社内に根付かせるには、経営層のコミットメントが欠かせません。

売り切り型のビジネス文化や縦割りの組織体制が残っている状態では、サブスクリプション型の収益構造に適した顧客支援体制を整えることは難しいのが現実です。経営層がその重要性を理解し、カスタマーサクセスを全社戦略として位置づけることで、部門を超えた横断的な取り組みが可能になります。

また、組織全体で「顧客の成功が自社の成功につながる」という共通認識を持つことで、現場の実行力や施策の浸透度も大きく向上します。

一過性の取り組みではなく、継続的かつ実効性のある経営戦略としてカスタマーサクセスを組織に定着させるために、経営層が率先して取り組むことが重要です。

カスタマーサクセスで最も重要なのは、「顧客の成功」をどう定義するかということです。単にプロダクトを使ってもらうだけでは不十分で、顧客がサービスを通じて課題を解決し、目標を達成することが真の成功といえます。

そのためには、オンボーディング、アダプション、エクスパンション、チャーンといった各フェーズごとに、何を「成功」と見なすのかを明確にしておく必要があります。この定義はチーム内だけでなく、組織全体で共有することが重要です。そうすることで、部門や担当者ごとに判断基準がバラバラになるのを防ぎ、施策の一貫性を保つことができます。

また、顧客のニーズや市場の状況は常に変化しているため、「成功」の定義も定期的に見直しながら、柔軟に方向性を調整していくことが求められます。

カスタマーサクセスを継続的な成果につなげるためには、明確なKPI(重要業績評価指標)を設計し、その進捗状況を定期的に確認する必要があります。

まずは、目指す目的に応じた指標を設定することが重要です。たとえば、顧客満足度の向上を目指す場合はLTV(顧客生涯価値)を、解約率の低下を目指す場合はオンボーディング完了率やチャーンレートなど、目的に直結する数値を明確に定めます。

また、KGI(最終目標指標)であるLTVやARRにたどり着くまでの過程を中間KPIとして細分化し、チームや個人の行動目標としっかり紐づけることも大切です。そうすることで、各メンバーがどのようなアクションを取れば目標に近づけるのかを明確に把握できます。

さらに、KPIの達成状況をリアルタイムで可視化できるツールを導入し、週次・月次で振り返りを行うことで、必要な改善策を迅速に打ち出せます。数値に基づく運用体制の構築が、成果の最大化とチームの着実な成長につながります。

参考:SaaS企業のKPI一覧

カスタマーサクセスを組織として機能させるためには、情報共有を積極的かつ先回りで行う姿勢が欠かせません。

個人の経験やノウハウをチーム内で蓄積・共有することで、業務の属人化を防ぎ、対応力の均一化と効率化を図ることができます。また、CRMやCDPツールを活用して顧客データを一元管理すれば、すべての関係者が顧客の状況を正しく把握し、スムーズな連携と迅速な対応が可能になります。

カスタマーサクセスは複数部署と関わる業務だからこそ、常に情報の透明性とタイミングが求められます。

カスタマーサクセスの立ち上げ段階から業務効率化を意識することは、組織をスムーズに運営し、継続的に成果を出すために欠かせません。そのためには、業務の流れを整理したマニュアル作成や、適切なツールの導入が重要です。

ツールを使うことで、顧客情報を一か所にまとめて管理でき、対応履歴も見える化できるため、属人化を防ぎ、質の高いサポートが可能になります。ツールを選ぶ際は、自社の課題や目標をはっきりさせ、それに適した機能を備えたものを選ぶことが大切です。

カスタマーサクセスは、顧客の声をもっとも近くで聞ける立場にあるため、プロダクト改善の起点として非常に重要な役割を担っています。

顧客の不満や要望、日々の利用シーンから得られるインサイトを開発チームへ正しく伝えることで、サービスの質を継続的に高めることが可能です。また、改善の内容や対応状況を顧客にアピールすることで、信頼の獲得や満足度の向上につながります。

カスタマーサクセスを成功させるには、あらゆる面でPDCAを高速に回すことが欠かせません。

特に立ち上げ初期は、顧客成功のプロセスや組織体制がまだ定まっていないことが多いため、1か月から3か月に一度以上の頻度でPDCAサイクルを回し、計画の実行状況を評価し改善を重ねることが重要です。

こうした短期間のサイクルで無駄な工程やリソースを減らし、効果的な施策へと素早く軌道修正することで、カスタマーサクセスの費用対効果を高め、市場の変化にも柔軟に対応できる体制を作れます。

カスタマーサクセス組織の成功には、チーム全体の育成とモチベーション向上が求められます。

体系的なトレーニングやOJT、Off-JTを組み合わせることで、メンバーは必要なスキルを実践的に習得し、企業文化や価値観も理解できます。さらに、定期的に育成成果をKPIで評価し、トレーニング内容を改善することで、変化に強い自立した人材を育てることが可能です。

こうした取り組みが、顧客との信頼関係強化と組織の継続的な成長につながります。

SaaS企業のカスタマーサクセス体制を一気に強化するなら、おすすめしたいのがクラウドサーカス社が提供するオンボーディングツール「Fullstar(フルスタ)」です。ノーコードで操作でき、誰でも簡単にチュートリアルやツールチップを作成できる点が特徴です。

導入事例を見てみると、インテントセールスSaaS「Sales Marker」様では、利用者の急増と新機能の追加に伴い操作説明の負担が急増。その解決策として、ノーコードでチュートリアルを簡単に作れるFullstarが導入されました。エンジニア工数を節約でき、スタートアップに適したコストパフォーマンスも評価されています。

一方、統合コマースプラットフォーム「ecforce」を展開するSUPER STUDIO様では、毎月10〜20の新機能リリースによるユーザーの操作迷いをサポートするためにFullstarを導入。非エンジニアでも即時にチュートリアル作成が可能で、固定料金制により運用費が安定できる点が選定の決め手になったそうです。

また、ITコミュニケーションズ様は、最小リソースでの立ち上げを行える点や、カスタマーサクセスの知見を借りながら進めて行けるといった点が決め手になり、CS組織立ち上げの一環としてFullstarを活用。ツールの継続率を高水準で維持し、既存顧客からの追加導入を最大化できる点が高く評価されています。

Fullstarはカスタマーサクセスの早期立ち上げと現場負荷の軽減、継続的なユーザー支援に役立つツールです。

無料プランもあるため、まずはお試し感覚で利用することができます。

事例や機能・有料プランの料金も知りたい方は「Fullstar資料」をご確認ください。

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行