カスタマーサクセスにおけるKPIとは、成果を定量的に測定するための重要な指標です。SaaSビジネスが主流となる現代において、顧客に製品・サービスを継続的に活用してもらい、事業を成長させる上で欠かせない役割を果たします。

LTV(顧客生涯価値)やチャーンレート(解約率)、ヘルススコアといった多様な指標の中から、自社のフェーズや目的に合ったKPIを正しく設定し、運用することが求められます。

本記事では、BtoB SaaS企業が押さえるべきカスタマーサクセスの重要KPIを14個厳選し、その設定手順から運用を成功させるためのポイントまでを網羅的に解説します。

以下のお悩みをお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。

カスタマーサクセス組織の効率化・工数削減をお考えの方へ

導入実績1,900社以上!オンボーディング工数90%削減・解約率低減・ヘルススコア向上に使える!

SaaSのカスタマーサクセスの工数削減の方法と事例を解説!

目次

CS活動を感覚的なものから、データに基づいたアプローチにするために、KPIの設定は必要不可欠です。なぜならKPIは、日々の活動の有効性を客観的に判断する基準となるからです。本章では、KPI設定の重要性と、それがもたらす具体的なメリットについて解説します。

現代のSaaSビジネスにおいて、新規顧客の獲得コストは年々増加傾向にあります。そのため、既存顧客にサービスを長く使い続けてもらい、さらなる価値を提供することでLTVを最大化させることが、事業成長の鍵となります。

カスタマーサクセスとは、まさにこのLTV最大化を能動的に実現するための重要な活動です。しかし、その活動は多岐にわたり、一つひとつのアクションが本当に顧客の成功、ひいては自社の収益向上に繋がっているのかを正確に把握することは容易ではありません。

そこでKPIが必要となります。KPIを設定することで、カスタマーサクセスという、定性的になりがちな活動を定量的に評価し、データに基づいて戦略を立てることが可能になります。「オンボーディングの完了率が低い」「特定機能の利用率が伸び悩んでいる」といった具体的な課題を数値で捉えることで、的確な改善策を講じることができます。

関連記事:カスタマーサクセスとは?仕事内容やカスタマーサポートとの違い、必要なスキルや将来性まで解説!

カスタマーサクセスにおいてKPIを適切に設定することは、以下の3つのメリットがあります。

メリット1:成果と課題の可視化

KPIは、カスタマーサクセスの活動成果を客観的な数値で示します。これにより、目標達成度を明確に把握できるようになります。同時に、「ヘルススコアの悪化」や「チャーンレートの上昇」といったネガティブな兆候も早期に発見でき、深刻な事態に陥る前に対策を打つことが可能です。

メリット2:データドリブンな意思決定の促進

勘や経験だけに頼った顧客対応には限界があります。KPIという共通言語を持つことで、チーム全体がデータに基づいた議論を行い、より精度の高い戦略を立てることができます。「どの顧客層へのアプローチを優先すべきか」「どの機能の利用促進がアップセルに繋がりやすいか」といった意思決定を、客観的な根拠を持って行うことが可能になります。

メリット3:チームのモチベーション向上と組織連携の円滑化

明確な目標(KPI)があることで、チームメンバーは日々の業務の目的を理解しやすくなり、モチベーションを高く保つことができます。また、カスタマーサクセスの活動成果を数値で他部署(営業、マーケティング、開発など)に共有することで、その重要性への理解が深まります。結果として、顧客の成功という共通目標に向けた全社的な連携がスムーズになります。

KPIの設定が必要である一方、設定方法を誤ると逆効果になることもあります。以下に、よくある失敗例を3つ挙げます。

失敗例1:目的が曖昧なまま指標だけを設定する

「競合がこのKPIを追っているから」といった理由だけで、自社の事業戦略との関連性を考えずにKPIを設定してしまうケースです。その結果、数値を追うこと自体が目的化してしまい、本来達成すべきビジネスゴールに繋がりません。

失敗例2:アクションに繋がらない指標を追う

例えば、WebサイトのPV数やSNSのフォロワー数のように、見た目は良いものの、直接的な顧客の成功や収益に結びつかない指標を設定してしまうパターンです。これらの数値を追いかけても、具体的な改善アクションには繋がりにくく、自己満足に終わってしまいます。

失敗例3:指標の数が多すぎる

成果を正確に測りたいあまり、一度に多くのKPIを設定してしまうケースです。しかし、指標が多すぎると、どの数値を優先すべきかが分からなくなり、現場が疲弊してしまいます。また、計測コストも増大し、本来注力すべき顧客への支援活動がおろそかになる危険性もあります。

カスタマーサクセスで用いられるKPIは多岐にわたりますが、闇雲にすべてを追う必要はありません。ここでは、BtoB SaaSビジネスにおいて特に重要とされる14のKPIをピックアップし、それぞれが何を測定し、なぜ重要なのかを解説します。自社の事業フェーズや目的に合わせて、どの指標を重視すべきか考える際の参考にしてみてください。

チャーンレート(Churn Rate)は、特定の期間内に顧客がサービス利用を解約した割合を示す指標です。サブスクリプションビジネスの根幹を揺るがす最も重要な指標の一つであり、これをいかに低く抑えるかがカスタマーサクセスの大きな命題となります。

計算式(顧客数ベース): (期間中に解約した顧客数 ÷ 期間開始時の総顧客数) × 100

なぜ重要か: 高いチャーンレートは、製品やサービス、サポート体制に何らかの問題があることを示す危険信号です。新規顧客獲得で売上を伸ばしても、既存顧客が次々と離脱していては解約してしまうと、事業は安定成長できません。

リテンションレート(Retention Rate)は、チャーンレートの裏返しとなる指標で、特定の期間内にどれだけの顧客が契約を継続したかを示します。顧客との長期的な関係構築がうまくいっているかを測るバロメーターです。

計算式: 100% - チャーンレート(%)

なぜ重要か: 新規顧客の獲得には、既存顧客維持の5倍のコストがかかると言われています。リテンションレートを高めることは、事業の収益性と安定性を直接的に向上させることに繋がります。

オンボーディング完了率は、新規顧客がサービスの初期設定や基本操作の習得といった導入プロセスを完了した割合を示す指標です。顧客がサービスの価値を最初に実感し、自走するためのステップが成功しているかを測ります。

定義: 「オンボーディング完了」の定義を自社で明確にする必要があります。(例:主要機能の初期設定が完了、特定の機能を利用したなど)

なぜ重要か: オンボーディングの失敗は、早期解約の最大の原因の一つです。この指標を高く維持することで、顧客の早期離脱を防ぎ、その後のアダプションへとスムーズに繋げることができます。

ヘルススコアは、顧客が今後もサービスを継続利用してくれるかどうかの「健康状態」をスコア化した指標です。サービスのログイン頻度、機能の利用率、サポートへの問い合わせ回数など、複数のデータを組み合わせて算出します。

算出方法: 各指標に点数付けをして独自の計算式でスコア化します。(例:ログイン頻度×30% + 主要機能Aの利用率×50% + サポート満足度×20%)

なぜ重要か: ヘルススコアを設定することで、解約の兆候がある顧客を早期に発見し、継続利用を促すアプローチが可能になります。個々の顧客の状態を可視化し、適切なサポートを届けるための重要な指標です。

アクティブユーザー率は、特定の期間内にサービスを1回以上利用したユーザーの割合を示す指標です。Daily(DAU)、Weekly(WAU)、Monthly(MAU)といった単位で計測され、顧客がサービスをどのくらいの頻度で活用しているかを示します。

計算式(MAUの場合): (月間アクティブユーザー数 ÷ 全登録ユーザー数) × 100

なぜ重要か: 契約はしていても、全くログインされていなければ解約に繋がってしまいます。アクティブユーザー率の高さは、サービスが顧客の業務に浸透し、日常的に使われている証となります。

プロダクト・機能活用率(Adoption Rate)は、顧客がサービスの特定の機能をどの程度利用しているかを示す指標です。特に顧客の成功に不可欠な重要機能が使われているかどうかを計測します。

なぜ重要か: 顧客がサービスの価値を最大限に引き出せているかを測る指標です。活用率が低い機能は、UI/UXに問題があるか、そもそも顧客のニーズに合っていない可能性があります。利用状況を分析し、活用ウェビナーを開催するなどの施策に繋げます。

サポートへの問い合わせ件数や初回解決率(First Contact Resolution)なども重要なKPIです。これらの指標は、顧客が製品利用でつまずいている点や、サポート部門の対応品質を示します。

なぜ重要か: 問い合わせ件数が特定の機能に集中している場合、その機能のチュートリアルやUIに改善の余地があることがわかります。また、迅速かつ的確なサポートは顧客満足度に直結するため、解決率や解決までの時間も重要な指標となります。

NPS®(Net Promoter Score)は、「このサービスを友人や同僚にどの程度すすめたいと思いますか?」という質問を通じて、顧客ロイヤルティ(企業や製品に対する信頼・愛着)を数値化する指標です。

算出方法: 回答を0〜10点で評価してもらい、「推奨者(9-10点)」の割合から「批判者(0-6点)」の割合を引いて算出します。

なぜ重要か: NPS®は解約やアップセル/クロスセルと相関があると言われています。単なる満足度ではなく、回答結果に基づいてアプローチ設計をすることでLTVを向上させられます。

CSAT(Customer Satisfaction Score)は、サポート対応後やセミナー参加後など、特定の接点における顧客の満足度を測る指標です。「今回の対応にどの程度満足されましたか?」といった質問に対し、5段階評価などで回答してもらいます。

なぜ重要か: 顧客との個別のやり取りがうまくいったかをリアルタイムで把握し、サービス品質の改善に繋げることができます。NPS®がブランド全体への評価であるのに対し、CSATはより短期的な接点ごとの評価を測るのに適しています。

CES(Customer Effort Score)は、顧客が自身の課題を解決するために、どのくらいの労力を要したかを測る指標です。「問題解決は簡単でしたか?」といった質問で評価します。

なぜ重要か: 課題解決までの手間が少ないほど、顧客のロイヤルティは高まる傾向にあります。顧客にとって「簡単で楽な」体験を提供できているかを測ることで、顧客体験(CX)のボトルネックを発見し、改善することができます。

LTV(Life Time Value)は、一人の顧客が契約を開始してから終了するまでの間に、自社にもたらす利益の総額を示す指標です。カスタマーサクセス活動の最終的なゴールとも言える最重要指標の一つです。

計算式(簡易版):LTV = 平均顧客単価 × 収益率 × 購買頻度 × 継続期間

なぜ重要か: LTVを最大化することが、SaaSビジネスの持続的な成長に直結します。本記事で紹介している他のKPIは、すべてはこのLTVを向上させるための中間指標であると捉えることもできます。

アップセルはより高価格な上位プランへの移行、クロスセルは関連する別製品の追加購入を指します。これらの発生率や金額は、既存顧客からの売上拡大への貢献度を示します。

なぜ重要か: 顧客の成功を支援した結果、より多くの価値を感じてもらい、それが売上拡大に繋がるという、カスタマーサクセスの理想的な成果を直接的に示す指標です。

Expansion MRRは、アップセルやクロスセルによって、既存顧客から得られる売上が前月と比べてどれだけ増加したかを示す指標です。

なぜ重要か: SaaSビジネスの成長性を評価する上で非常に重要です。解約による収益減(Churn MRR)を、既存顧客からの収益増(Expansion MRR)が上回る状態(ネガティブチャーン)を達成することが、事業の健全な成長モデルとされています。

顧客紹介数(リファラル数)は、既存顧客の紹介によって新規の顧客が生まれた数を示す指標です。顧客ロイヤルティが実際の行動として現れた結果を測ります。

なぜ重要か: 顧客が自社のサービスに非常に満足し、「推奨者」となっていることを示す最も分かりやすい証拠です。リファラル経由の顧客は受注率や定着率が高い傾向にあり、効率的な新規顧客獲得チャネルとしても機能します。

KPIは、ただ指標をリストアップするだけでは不十分です。自社の事業戦略や顧客の実態に即して、戦略的に選択・設計する事が不可欠です。ここでは、自社に最適なKPIを具体的に設定していくための、実践的な5つのステップを解説します。この手順に沿って進めることで、失敗しないKPI設定が可能になります。

最初に、カスタマーサクセスが最終的に何を目指すのかを明確にします。そのためには、事業全体の最終目標であるKGI(Key Goal Indicator / 重要目標達成指標)から逆算して考えることが重要です。

例えば、会社のKGIが「年間売上高〇〇億円達成」や「市場シェア〇〇%獲得」であるならば、カスタマーサクセス部門がその達成のためにどう貢献できるかを定義します。具体的には、「LTVの最大化」「チャーンレートを〇%未満」といった、より具体的な目標に設定します。

このステップを省略し、事業目標と紐付かないKPIを設定してしまうと、たとえKPIを達成しても事業全体の成長に貢献しないという事態に陥りかねません。まずは全社のゴールを確認し、カスタマーサクセスが担うべき役割と最終目標を言語化することから始めましょう。

次に、顧客が製品・サービスを認知してから、最終的にロイヤルカスタマーになるまでの道のり(カスタマージャーニー)を可視化します。これにより、どのタイミングで、どのような顧客体験を提供すべきかが明確になります。

一般的に、BtoB SaaSのカスタマージャーニーは以下のようなフェーズに分けられます。

これらの各フェーズにおいて、顧客がどのような行動を取り、どのような感情を抱き、企業とどのような接点(タッチポイント)を持つのかを具体的に洗い出していきます。

STEP2で可視化したカスタマージャーニーの各フェーズにおいて、顧客の成功を測るためのKPI候補を洗い出します。前の章で紹介した14の指標を参考にしながら、各フェーズで特に重視すべき指標は何かをチームで議論しましょう。

導入期(Onboarding):

活用促進期(Adoption):

定着・成功体験期(Retention):

推奨期(Advocacy/Expansion):

このように、ジャーニーの段階ごとに適切なKPIをマッピングすることで、顧客のライフサイクル全体を見渡した多角的な評価が可能になります。

洗い出したKPI候補の中から、特に重要度の高い指標を3〜5個程度に絞り込みます。最初から多くの指標を追いすぎると、リソースが分散し、かえって成果が出にくくなるためです。事業へのインパクトの大きさや、データの取得・計測のしやすさといった観点から優先順位をつけましょう。

次に、絞り込んだKPIに対して具体的な目標値を設定します。この際、「SMART」と呼ばれるフレームワークを用いると、具体的で達成可能な目標を立てやすくなります。

最後に、設定したKPIを継続的に計測し、改善活動に繋げるための運用体制を構築します。誰が、どのツールを使って、どのくらいの頻度で数値を計測し、どこに報告するのか、といった具体的なルールを決めましょう。

このサイクルを回し続けることで、KPIは「設定して終わり」の飾りではなく、生きたデータとしてカスタマーサクセス活動をドライブさせるエンジンとなります。

KPI設定のステップを理解することに加えて、その成功確度をさらに高めるための重要な心構えが存在します。ここでは、設定したKPIを形骸化させず、継続的に事業成長へと繋げるために特に意識すべき3つのポイントを解説します。これらの原則は、KPI運用をより戦略的で効果的なものにします。

これは設定ステップでも触れましたが、最も重要な原則であるため改めて強調します。カスタマーサクセス部門のKPIは、必ず事業全体のKGIと明確に連動していなければなりません。

カスタマーサクセスは、単に顧客を満足させるだけではありません。解約率を下げ、LTVを向上させることで事業収益に直接貢献する役割を持ちます。そのため、「なぜこのKPIを追うのか?」と問われた際に、「それが会社の売上目標達成にこう繋がるからです」と明確に説明できる必要があります。この連動性が担保されて初めて、カスタマーサクセス部門の重要性が社内で認知され、必要な予算やリソースの確保にも繋がります。

KPIには、結果を表す「遅行指標」と、未来の結果を予測する「先行指標」の2種類があります。

効果的なKPI運用のためには、遅行指標を最終目標としつつも、日々の活動では先行指標の改善に注力することが極めて重要です。先行指標のポジティブな変化を追いかけることで、問題の兆候を早期に察知し、顧客が離反する前に手を打つことが重要です。

最初から完璧なKPIを設定しようとして、十数個もの指標を一度に追いかけようとするのはよくある失敗です。多くの指標をモニタリングすることは、現場の負担を増大させ、結局どの指標にも集中できない状態に陥るリスクがあります。

まずは、自社にとって最も重要だと思われるKPIを3つ程度に絞って始めることをお勧めします。(例:「チャーンレート(遅行)」「ヘルススコア(先行)」「アップセル額(収益)」など)。スモールスタートで計測と改善のサイクルを確立し、組織がデータドリブンな文化に慣れてきた段階で、必要に応じて指標を追加していくのが賢明です。

また、一度設定したKPIが永遠に最適とは限りません。事業フェーズの変化、製品のアップデート、市場環境の変動などに合わせて、四半期に一度は見直しの機会を設け、「このKPIは今も我々の目標達成に貢献しているか?」を問い直す習慣を持つことが重要です。

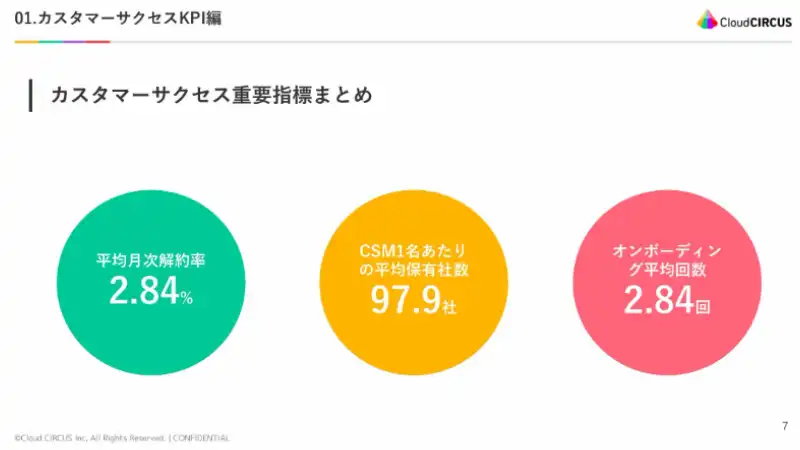

理論上、最適なKPIは企業ごとに異なりますが、他社がどのような指標を重視しているかを知ることは、自社の立ち位置を客観的に把握する上で非常に有益です。ここでは、国内のカスタマーサクセスに関する調査レポートから、多くの企業が実際に追っている代表的なKPIの例と、そのベンチマーク(平均値)をいくつかご紹介します。

月次解約率は、カスタマーサクセス部門の健全性を示す最も基本的な指標として、ほぼすべてのSaaS企業で追跡されています。

弊社のカスタマーサクセス実態調査によると、B2B SaaS企業における月次解約率の平均値は「2.84%」です。ただし、これはあくまで平均であり、顧客セグメントによって大きく異なります。例えば、中小企業(SMB)向けサービスではこれより高く、大企業(Enterprise)向けではより低くなる傾向があります。まずは自社のチャーンレートを正確に把握し、業界平均と比較することから始めるとよいでしょう。

CSM(カスタマーサクセスマネージャー)一人当たりが担当する顧客数は、CS活動の生産性に直結する重要な指標です。

こちらも弊社で実施した調査では、CSM一人当たりの担当社数は「97.9社」でした。この数値は、提供するサービスの価格帯や複雑さによって定義される支援モデル(ハイタッチ、ロータッチ、テックタッチ)に大きく左右されます。自社のCSMの生産性、業務負荷は適正かを判断する上で参考になる指標です。

顧客がサービスの利用を開始するオンボーディングフェーズは、その後の定着を左右する極めて重要な期間です。この期間の支援品質と効率を測る指標も重視されています。

弊社の調査では、オンボーディング平均回数は「2.84回」という結果が出ています。提供するサービスの単価によって前後はございますが、自社のオンボーディングプロセスが効率的かつ効果的であるかを評価する上で、完了率と共に、完了までにかかる平均期間や支援回数を内部で計測することは非常に有効です。

KPIを設定し、データを可視化するだけでは、カスタマーサクセスは成功しません。重要なのは、そのデータに基づいて「いかに顧客を成功に導くか」という具体的なアクションです。しかし、そのアクションがCSM個人のスキルや経験に依存してしまうと、組織としての成長には限界があります。データに基づいた顧客支援を仕組み化し、KPI達成を加速させるCSツールをご紹介します。

Fullstarとは、自社のWebサービスやソフトウェア上に、操作ガイドやチュートリアル、アンケートなどをノーコードで作成・表示できるツールです。

これまで人手に頼らざるを得なかった多くの顧客支援を自動化できます。

例えば、KPIと連携させることで、以下のような施策が可能です。

弊社が提供する「Fullstar(フルスタ)」は、まさにこうしたデータに基づいた顧客支援を実現するために開発された国産のカスタマーサクセスツールです。プログラミングの知識がなくても、誰でも簡単にチュートリアルやガイドを作成し、届けたい顧客セグメントに、届けたいタイミングで表示させることができます。

Fullstarのようなカスタマーサクセスツールを導入することで、CSMは手作業から解放され、より個別最適化が求められるハイタッチな支援といった、本来注力すべき戦略的な業務に集中できるようになります。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行