目次

「2025年の崖」という言葉をご存知でしょうか。この言葉は、企業の基幹システムが老朽化し、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が遅れることで、業務効率や競争力が低下するリスクを指します。しかし、多くの企業ではこの課題が深刻視されていない状況が見られます。

2025年の崖についてはこちらの記事もおすすめです

「今のところ問題なく動いているシステムに、手を入れる必要があるのか?」

日常業務が回っている現場では、そう思われることも多いでしょう。しかし、システムが「一応動いている」状態の裏には、非効率性やリスクが隠れています。この見えない課題が、気づかぬうちに組織全体の足を引っ張っているのです。

さらに、情報システム部門やバックオフィスが抱える「目先の業務」に追われる状況も、課題が軽視される一因です。経営リソースが限られる中で、DXの中長期的な計画が後回しにされがちなのです。

経営層は「DXは重要」と認識しながらも、現場にその具体的なビジョンが共有されないケースが少なくありません。このギャップが、企業全体のDX推進を妨げ、2025年以降の競争力低下につながるリスクを孕んでいます。

2025年の崖が叫ばれる中で、なぜ一部の企業や担当者はそれを深刻視していないのでしょうか。その背景には、現場特有の「認識不足」「優先順位のズレ」や「安定運用への過信」が隠れています。

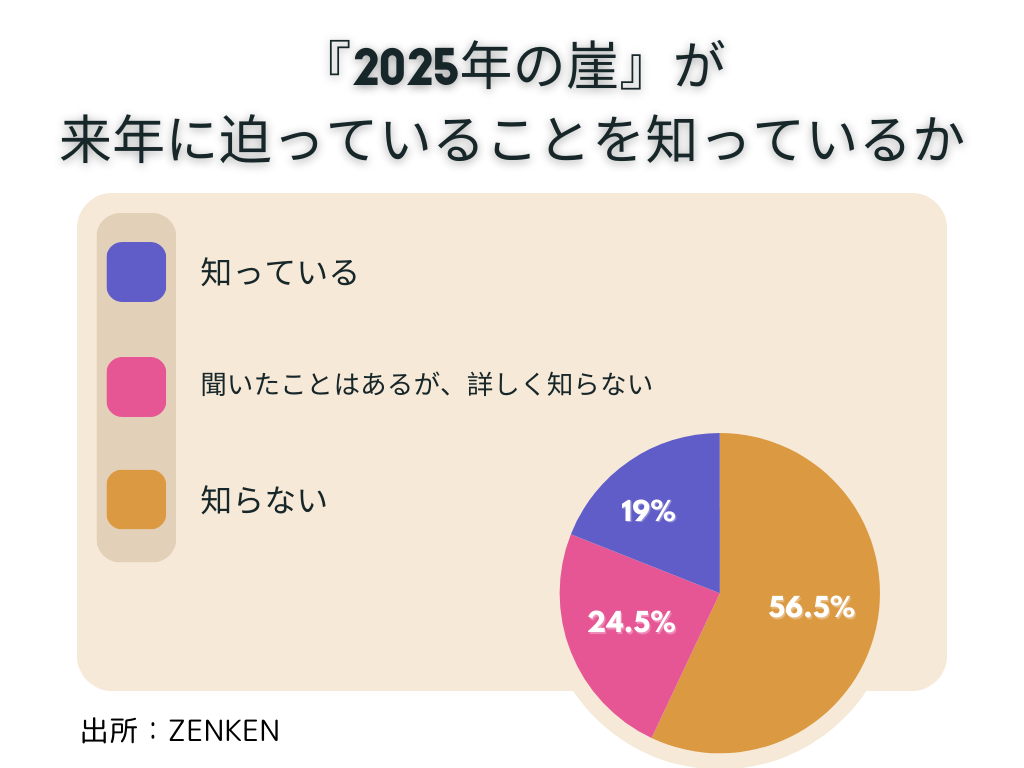

Zenkenが実施した調査では中小企業経営者の約80%が「2025年の崖」という言葉を知らない、もしくはその意味を十分に理解していないとされています。

経営層がこの課題を認識していないことで、情報システム部門やバックオフィスの担当者たちがどれだけ危機感を抱いていても、実行に移せるリソースや権限が不足してしまいます。その結果、組織全体としてDX推進が進まない状況が続き、2025年以降の「崖」の影響をモロに受けてしまうことが懸念されます。

多くの企業では、日々の業務を支える基幹システムが「問題なく動いている」ことが重視されます。その結果、新しい技術への移行は「余計なリスク」と捉えられる場合も少なくありません。基幹システム刷新に伴うコストや一時的な業務混乱を恐れるあまり、「現状維持」が最優先とされているのです。

さらに、「2025年」という期限がまだ先に思えることも、危機感の薄さを助長しています。「まだ時間がある」という心理的な余裕が、企業の中でのDX推進を後回しにしてしまうのです。しかし、こうした姿勢が、結果的に「2025年以降」の負担を大きくする要因となっています。

これらの背景を変えるには、まず「気づき」を共有することが重要です。

2025年の崖は、単なるシステム刷新の問題ではなく、企業が未来に向けた競争力を構築するための重要な転機であることを認識する必要があります。次に、戦略的なアプローチとして、課題の分解と優先順位付けを行い、小さな成功体験を積み重ねることで変革を進めることが鍵となります。

「2025年の崖」は、単なるシステム老朽化の問題にとどまりません。その先には複数の課題が企業の競争力を脅かすリスクがあります。

古い基幹システムのままでは、柔軟性や拡張性が乏しく、新しいビジネスモデルや市場の変化に対応することが難しくなります。特に、新規顧客の獲得や既存顧客への提供価値向上が阻害される可能性が大きいのです。

DX推進には高度なスキルを持つ人材が不可欠ですが、多くの企業がその確保に苦戦しています。また、現場では日々の運用業務に追われるあまり、戦略的なDX推進にリソースを割けない状況が続いています。

2025年の崖を超えられなかった場合、それが引き金となり、データ活用不足やセキュリティリスクの拡大といった新たな課題が浮上する可能性があります。このままでは、企業全体が停滞に陥る危険性すら否めません。

多くの企業で採用されている基幹業務システム(ERP)のサポート終了が予見されており、その影響は計り知れません。システムのサポート終了は、セキュリティリスクの増加や、運用コストの増大につながります。

2025年問題を放置したまま2027年を迎えると、両者の課題が連鎖的に深刻化する可能性があります。この「負のスパイラル」を断ち切るには、短期的な対応だけでなく、長期的なDX計画が欠かせません。

2025年や2027年問題を、企業を進化させるための「チャンス」として捉える視点が重要です。危機感を共有するだけではなく、それを成長のための原動力として活用する意識が求められます。

「2025年の崖」は試練であると同時に、企業が次の成長ステージに進むための転機でもあります。この機会を活かし、未来の競争力を確立するために、DXを進めるのは今しかありません。

中長期的な視点での改善計画を持ち、柔軟性と持続可能性を兼ね備えた組織を目指すことが、課題解決の鍵となります。

今こそ、「崖」の先に広がる未来を見据え、一歩を踏み出しましょう。

川北 海斗

クラウドサーカス株式会社

Fullstar事業部 DXコンサルタント

経歴

東京生まれ、奈良育ち。

人工光合成とナノサイズの電線の研究を大学院で学ぶ。論文がHeterocyclesに掲載、高評を得る。

大学院卒業後、デジタルを通じた顧客コミュニケーションの力を磨くためにクラウドサーカス社に入社。

現在までに300社以上のDXを支援。

DXに関するコラムの執筆も担当し、DAPを用いた社内DX及び生産性の向上をテーマに日々研鑽を積んでいる。

【#日本DX物語:日本企業のDX実例を簡潔に読める記事です】

Suicaの当たり前を超える!JR東日本の考えるDX戦略

クボタの挑戦:デジタルトランスフォーメーションで未来を切り拓く

江崎グリコが直面したERP(基幹システム)導入の障壁

超建設が変える、清水建設が描く未来の社会と価値創出

ChatworkのDX推進、目指すのはビジネス版スーパーアプリ!

JALグループが切り拓く未来のDX戦略:航空業界から広がる変革の波

-Be a Trailblazer-旭化成のデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組み

無料プランで始める

書類不要!最低利用期間なし!

ずっと無料で使えるアカウントを発行